Wo wird einst des Wandermüden / Letzte Ruhestätte seyn? / Unter Palmen in dem Süden? / Unter Linden an dem Rhein? / Werd ich wo in einer Wüste / Eingescharrt von fremder Hand? / Oder ruh ich an der Küste / Eines Meeres in dem Sand. / Immerhin mich wird umgeben / Gotteshimmel, dort wie hier, / Und als Todtenlampen schweben / Nachts die Sterne über mir.

Heinrich Heine stirbt am 17. Februar 1856 mit 59 Jahren. Zur letzten Ruhestätte des „Wandermüden“ wird der Pariser Montmartre-Friedhof, so, wie er sich in seinem Testament gewünscht hatte: „da ich eine Vorliebe für dieses Quartier hege, wo ich lange Jahre hindurch gewohnt habe“.

Der Dichter war zuvor schon sehr lange und sehr schwer krank gewesen. Mit 34 Jahren, seit einem Jahr lebt er in Paris, berichtet er über erste Symptome, die sich in Schüben verstärken. Im August 1832 an einen Freund: „Obgleich an einer lahmen und schwachen Hand leidend, bekomme ich doch plötzlich den Drang, Dir zu schreiben“. Im Dezember 1838 an einen anderen Bekannten: „Ich konnte plötzlich nicht mehr sehen oder vielmehr sah ich alles doppelt und verfließend“. Im April 1843 an seinen Bruder Maximilian: „Fast die ganze linke Seite ist paralysiert, in Bezug auf die Empfindung, die Bewegung der Muskeln ist noch vorhanden.“

Die Diagnosen, die Heine gestellt werden, lauten u.a. auf Rückenmarkschwindsucht oder schweres Rheuma und es ist bis heute nicht klar, ob der Dichter multiple Sklerose, eine tuberkulöse Erkrankung, eine chronische Bleivergiftung (laut der Untersuchung einer Locke aus dem Nachlass seiner Frau) oder Syphilis hatte, wie er offensichtlich selbst geglaubt hat, liest man seine späteren Zeilen:

„Es hatte mein Haupt die schwarze Frau / Zärtlich ans Herz geschlossen; / Ach! meine Haare wurden grau, / Wo ihre Tränen geflossen. / Sie küßte mich lahm, sie küßte mich krank, / Sie küßte mir blind die Augen; / Das Mark aus meinem Rückgrat trank / Ihr Mund mit wildem Saugen“ (in: „Zum Lazarus, 1853-54).

Noch kann Heine laufen, doch sein Zustand verschlechtert sich zusehends. Im September 1846 schreibt Friedrich Engels aus Paris an Karl und Jenny Marx in London: „…so will ich Euch schließlich noch mitteilen, daß Heine wieder hier ist und ich vorgestern mit Ewerbeck bei ihm war. Der arme Teufel ist scheußlich auf dem Hund. Er ist mager geworden wie ein Gerippe. Die Gehirnerweichung dehnt sich aus, die Lähmung des Gesichts desgleichen. Ewerbeck sagt, er könne sehr leicht einmal an einer Lungenlähmung oder an irgend einem plötzlichen Kopfzufall sterben, aber auch noch drei bis vier Jahre abwechselnd besser oder schlechter sich durchschleppen. Er ist natürlich etwas deprimiert, wehmütig, und was am bezeichnendsten ist, äußerst wohlwollend (und zwar ernsthaft) in seinen Urteilen – nur über Mäurer reißt er fortwährend Witze. Sonst bei voller geistiger Energie, aber sein Aussehen, durch einen ergrauenden Bart noch kurioser gemacht (er kann sich nun den Mund nicht mehr rasieren lassen), reicht hin, um jeden, der ihn sieht, höchst trauerklötig zu stimmen. Es macht einen höchst fatalen Eindruck, so einen famosen Kerl so Stück für Stück absterben zu sehen.“

Im Jahr darauf ist der im „Bund der Kommunisten“ aktive Stephan Born (Simon Buttermilch) in Paris. Er schreibt in seinen „Erinnerungen eines Achtundvierzigers“: „Dort [in der Bibliothek im Palais Royal] saß ich eines Tages, tief versunken in die Weisheit eines Journalisten, als plötzlich in dem stillen Saal eine ungewöhnliche Bewegung sich kund gab. Ein Mann in vorgeschrittenen Jahren war eingetreten, bei dessen Erscheinen ein halbes Dutzend Leute dienstfertig ihm entgegen eilten. Man reichte ihm den Arm, man führte ihn zu einem bequemen Sessel, in den er sich niederließ, man gab ihm die Augsburger Allgemeine Zeitung. Ich betrachtete ihn staunend und teilnehmend. Das eine Auge war geschlossen, das andere schien unbeweglich, es folgte nicht den Worten des Zeitungsblattes, sondern dieses wurde vor dem Auge hin- und hergeschoben. Über dem blassen Angesicht lag der Zauber still getragenen Leidens und geistiger Verklärung. (…) Wer mochte der Mann sein? Diese Frage beschäftigte, beunruhigte mich lange. Ich entschloß mich endlich, den Saaldiener nach dem Namen jenes kranken Besuchers zu fragen. C‘était Monsieur Henri Heine, raunte er mir ins Ohr. Ich war todeserschrocken. Heine fuhr damals noch aus, er war noch nicht an die Matratzengruft gefesselt, von der aus er uns mit seinen erschütternden Lazarusliedern beschenken sollte.“

Doch der Zustand des Dichters verschlimmert sich weiter. Engels berichtet Marx im Januar 1848: „Heine ist am Kaputtgehen. Vor vierzehn Tagen war ich bei ihm, da lag er im Bett und hatte einen Nervenanfall gehabt, gestern war er auf, aber höchst elend. Er kann kaum drei Schritte mehr gehen, er schleicht, an den Mauern sich stützend, vom Fauteuil bis ans Bett und vice versa. Dazu Lärm in seinem Hause, der ihn verrückt macht, Schreinern, Hämmern usw. Geistig ist er auch etwas ermattet.“

Fünf Monate danach verläßt Heinrich Heine zum letzten Mal seine Wohnung im zweiten Stock der Rue d’Amsterdam 50. Im Nachwort zu „Romanzero“ beschreibt er diesen Tag: „… Es war im Mai 1848, an dem Tage, wo ich zum letzten Male ausging, als ich Abschied nahm von den holden Idolen, die ich angebetet in den Zeiten meines Glücks. Nur mit Mühe schleppte ich mich bis zum Louvre, und ich brach fast zusammen, als ich in den erhabenen Saal trat, wo die hochgebenedeite Göttin der Schönheit, Unsere liebe Frau von Milo, auf ihrem Postamente steht. Zu ihren Füßen lag ich lange, und ich weinte so heftig, daß sich dessen ein Stein erbarmen mußte. Auch schaute die Göttin mitleidig auf mich herab, doch zugleich so trostlos, als wollte sie sagen: siehst du denn nicht, daß ich keine Arme habe und also nicht helfen kann?“

Es ist das Revolutionsjahr und das Jahr ihres Scheiterns; an seinen Verleger Julius Campe schreibt Heine: „In demselben Maße wie die Revolution Rückschritte macht, macht meine Krankheit die ernstlichsten Fortschritte“. Am 12. September berichtet er seinem Bruder Maximilian „… So viel ist gewiß, daß ich in den letzten drey Monathen mehr Qualen erduldet habe, als jemals die spanische Inquisizion ersinnen konnte …. Wenn ich auch nicht gleich sterbe, so ist doch das Leben für mich auf immer verloren, und ich liebe doch das Leben mit so inbrünstiger Leidenschaft. Für mich giebt es keine schöne Berggipfel mehr, die ich erklimme, keine Frauenlippe, die ich küsse, nicht mahl mehr ein guter Rinderbraten in Gesellschaft heiter schmausender Gäste; meine Lippen sind gelähmt wie meine Füße, auch die Eßwerkzeuge sind gelähmt, eben so sehr wie die Absonderungscanäle. Ich kann weder kauen noch k. . . ., werde wie ein Vogel gefüttert. Dieses Unleben ist nicht zu ertragen.“

Inzwischen kann Heine nicht einmal mehr das Bett verlassen und seine letzten Jahre in der „Matratzengruft“ beginnen. „Ich bin so betäubt vom Opium … daß ich kaum weiß was ich dictire“, schreibt er seinem Autorenkollegen Georg Weerth. Trotzdem dichtet er weiter, arbeitet an einer Gesamtausgabe seiner Werke und an seinen Memoiren.

Am 15. April 1849 verfasst Heine eine „Berichtigung“ zu seinem Gesundheitszustand, wie er in deutschen Blättern kolportiert wurde: „… In manchen Momenten… durchzuckt mich der Zweifel ob der Mensch wirklich ein zweybeinigter Gott ist, wie mir der selige Professor Hegel vor 25 Jahren in Berlin versichert hatte. Im Wonnemond des vorigen Jahres mußte ich mich zu Bette legen und ich bin seitdem nicht wieder aufgestanden. Unterdessen, ich will es freymüthig gestehen, ist eine große Umwandlung mit mir vorgegangen: ich bin kein göttlicher Bipede mehr; ich bin nicht mehr der ‚freyeste Deutsche nach Goethe“, wie mich Ruge in gesündern Tagen genannt hat; ich bin nicht mehr der große Heide Nr. II, den man mit dem weinlaubumkränzten Dionysus verglich, während man meinem Collegen Nr. I den Titel eines großherzoglich weimarschen Jupiters erteilte; ich bin kein lebensfreudiger etwas wohlbeleibter Hellene mehr, der auf trübsinnige Nazarener heiter herablächelt – ich bin jetzt nur ein armer todtkranker Jude, ein abgezehrtes Bild des Jammers, ein unglücklicher Mensch! …“

Anders als seinen Lesern und Freunden gegenüber, verheimlicht Heine seiner Mutter Betty zunächst seine schlimme Krankheit, um ihr keine Sorge zu bereiten. In den Briefen an sie weist lange nichts auf seinen Zustand hin und aus den für sie bestimmten Exemplaren seiner Gedichte lässt er die entsprechenden Stellen entfernen. Doch im August 1850 muss er ihr schließlich mitteilen, dass aus seiner geplanten Übersiedlung zur ihr nach Hamburg wegen seines schlechten Gesundheitszustands nichts wird.

Im November 1851 verfasst Heine sein letztes Testament. Da er sich kaum noch bewegen kann, kommen die zwei Notare und die zwei Zeugen, ein Bäcker und ein Gewürzhändler, zur Unterzeichnung in sein Schlafzimmer. Heine ernennt seine Frau Mathilde, sein „süßes dickes Kind“, das er fast zwanzig Jahre zuvor als Schuhverkäuferin kennengelernt hatte und „mit welcher ich seit vielen Jahren meine guten und schlimmen Tage verbracht habe und welche mich während der Dauer meiner langen und schrecklichen Krankheit gepflegt hat“, zur Universalerbin. Er legt fest, „daß in meinen Schriften keine Zeile eingeschaltet werde, die ich nicht ausdrücklich zur Veröffentlichung bestimmt habe oder die ohne die Unterschrift meines vollständigen Namens gedruckt worden ist“, verbietet eine Autopsie seines Leichnams, wünscht sich auf dem Montmartre beerdigt zu werden und bekennt:

„…Seit vier Jahren habe ich allem philosophischen Stolze entsagt und bin zu religiösen Ideen und Gefühlen zurückgekehrt; ich sterbe im Glauben an einen einzigen Gott, den ewigen Schöpfer der Welt, dessen Erbarmen ich anflehe für meine unsterbliche Seele. Ich bedaure, in meinen Schriften zuweilen von heiligen Dingen ohne die ihnen schuldige Ehrfurcht gesprochen zu haben, aber ich wurde mehr durch den Geist meines Zeitalters als durch meine eigenen Neigungen fortgerissen. Wenn ich unwissentlich die guten Sitten und die Moral beleidigt habe, welche das wahre Wesen aller monotheistischen Glaubenslehren ist, so bitte ich Gott und die Menschen um Verzeihung…“

Kurz zuvor war Heines Gedichtband „Romanzero“ erschienen, mit den von Stefan Born erwähnten „erschütternden „Lazaruslieder“, in denen es um sein Leiden, aber auch um die Bilanz seines Lebens geht. Heine wird noch fünf Jahre weiter leiden und darüber schreiben, wie im Zyklus „Zum Lazarus“ in „Gedichte 1853 und 1854“ (Auszüge aus beiden Zyklen, denen wir einige seiner einmalig eindrücklichsten Verse über die Existenz zwischen Leben und Tod zu verdanken haben, am Ende des Textes).

Auch im Nachwort von „Romanzero“ geht es um seine Matratzengruft und sein gewandeltes Gottesbild. Heine berichtet seinen Lesern: „Mein Leib ist so sehr in die Krümpe gegangen, daß schier nichts übriggeblieben als die Stimme, und mein Bett mahnt mich an das tönende Grab des Zauberers Merlinus, welches sich im Walde Brozeliand in der Bretagne befindet, unter hohen Eichen, deren Wipfel wie grüne Flammen gen Himmel lodern. Ach, um diese Bäume und ihr frisches Wehen beneide ich dich, Kollege Merlinus, denn kein grünes Blatt rauscht herein in meine Matratzengruft zu Paris, wo ich früh und spat nur Wagengerassel, Gehämmer, Gekeife und Klaviergeklimper vernehme. Ein Grab ohne Ruhe, der Tod ohne die Privilegien der Verstorbenen, die kein Geld auszugeben und keine Briefe oder gar Bücher zu schreiben brauchen — das ist ein trauriger Zustand. Man hat mir längst das Maß genommen zum Sarg, auch zum Nekrolog, aber ich sterbe so langsam, daß solches nachgerade langweilig wird für mich, wie für meine Freunde. Doch Geduld, alles hat sein Ende. (…)

Wenn man auf dem Sterbebette liegt, wird man sehr empfindsam und weichselig und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Ich gestehe es, ich habe manchen gekratzt, manchen gebissen, und war kein Lamm. Aber glaubt mir, jene gepriesenen Lämmer der Sanftmut würden sich minder frömmig gebärden, besäßen sie die Zähne und die Tatzen des Tigers. Ich kann mich rühmen, daß ich mich solcher angebornen Waffen nur selten bedient habe. Seit ich selbst der Barmherzigkeit Gottes bedürftig, habe ich allen meinen Feinden Amnestie erteilt (…).

Ja, ich bin zurückgekehrt zu Gott, wie der verlorene Sohn, nachdem ich lange Zeit bei den Hegelianern die Schweine gehütet. War es die Misere, die mich zurücktrieb? Vielleicht ein minder miserabler Grund. Das himmlische Heimweh überfiel mich und trieb mich fort durch Wälder und Schluchten, über die schwindligsten Bergpfade der Dialektik. Auf meinem Wege fand ich den Gott der Pantheisten, aber ich konnte ihn nicht gebrauchen. Dies arme träumerische Wesen ist mit der Welt verwebt und verwachsen, gleichsam in ihr eingekerkert, und gähnt dich an, willenlos und ohnmächtig. Um einen Willen zu haben, muß man eine Person sein, und um ihn zu manifestieren, muß man die Ellbogen frei haben. Wenn man nun einen Gott begehrt, der zu helfen vermag – und das ist doch die Hauptsache – , so muß man auch seine Persönlichkeit, seine Außerweltlichkeit und seine heiligen Attribute, die Allgüte, die Allweisheit, die Allgerechtigkeit usw., annehmen. Die Unsterblichkeit der Seele, unsre Fortdauer nach dem Tode, wird uns alsdann gleichsam mit in den Kauf gegeben, wie der schöne Markknochen, den der Fleischer, wenn er mit seinen Kunden zufrieden ist, ihnen unentgeltlich in den Korb schiebt. (…)

Ausdrücklich widersprechen muß ich jedoch dem Gerüchte, als hätten mich meine Rückschritte bis zur Schwelle irgendeiner Kirche oder gar in ihren Schoß geführt. Nein, meine religiösen Überzeugungen und Ansichten sind frei geblieben von jeder Kirchlichkeit; kein Glockenklang hat mich verlockt, keine Altarkerze hat mich geblendet. Ich habe mit keiner Symbolik gespielt und meiner Vernunft nicht ganz entsagt. (…)“

Georg Weerth ist einer der Ersten, der ihm zum Romanzero gratuliert und ihm erklärt Heine am 5. November 1851 in einem Brief noch einmal sein Verhältnis zu Religion und Philosophie. „Der Dichter versteht sehr gut das symbolische Idiom der Religion und das abstrakte Verstandeskauderwelsch der Philosophie, aber weder die Herren der Religion, noch die der Philosophie werden jemals den Dichter verstehen, dessen Sprache ihnen immer spanisch vorkommen wird … so geschah es, daß diese und jene Herren sich einbildeten, ich sey ein Betbruder geworden. Sie begreifen nur die Mistgeschöpfe, denen sie gleichen, wie Goethe sagt …“

In der Tat, denn was ist das für ein Gott, der Gott Heines. Im Winter 1854 – „Die Zeit der Eitelkeit ist vorüber“ – schreibt er seine „Geständnisse“: „Ja, den Juden, denen die Welt ihren Gott verdankt, verdankt sie auch dessen Wort, die Bibel … Es gibt wahrhaftig keinen Sozialisten, der terroristischer wäre als unser Herr und Heiland, und bereits Moses war ein solcher Sozialist … Anstatt gegen die Unmöglichkeit zu kämpfen, anstatt törichterweise die Abschaffung des Eigentums zu beschliessen, strebte Moses nur danach, es zu moralisieren. Er hat das Eigentum mit der Moral vereinigt, mit dem Recht der reinen Vernunft … Gegen einen Sklaven, der sich aus Armut verkauft hatte und durch sein Gesetz am Ende der sieben Jahre frei wurde und das Haus seines Herrn nicht mehr verlassen wollte — ordnet Moses an, dass dieser Strauchdieb, dieser unverbesserliche Bettler gekennzeichnet werde durch ein Loch im Ohrläppchen, das sein Herr ihm am Aufstieg des Tores durchbohrte. O Mosche Rabenu, unser Meister und Erzieher, erklärter Feind jeder Sklaverei, gib mir deinen Hammer und deinen Nagel, damit ich die langen Ohren unserer empfindsamen Sklaven durchbohre, in der schwarz-rot-goldenen Livrée, am Brandenburger Tor in Berlin!“

Das schreibt Heine, während sein langes Sterben andauert. Mathilde war mit ihm aufs Land gezogen. Doch die Hoffnung, hier Besserung zu finden, erfüllt sich nicht und wenige Monate später geht es wieder zurück, nun in eine neue billigere Wohnung im fünften Stock der Avenue Matignon 3. Es ist Heines zigste Bleibe in Paris, und es wird die letzte sein. Der Arzt und Feuilletonist Dr. Schlesinger, im August 1855: „Er ist ein lebend-pathologisches Präparat in Spiritus aufbewahrt!“

In dieser Zeit wird es noch einsamer um den berühmten Dichter mit dem ebenso berühmten großen Bekanntenkreis; oft erinnert er seine Freunde an seine Noch-Existenz. An den Fürsten Hermann von Pückler-Muskau: „Ew. Durchlaucht haben mir einen Besuch versprochen, und jetzt sehe ich mit einer empfindsamen Ungeduld, wie sie bey den Kranken gewöhnlich ist, der Erfüllung jenes Versprechens entgegen …“

Im August 1855 mahnt er Hector Berlioz an: „Vergessen Sie Ihren Freund nicht, den armen beinlosen Krüppel, und wenn Ihre Wege Sie in die Nähe der Avenue Matignon (Nr. 3) vorbeiführen, machen Sie sich doch die Mühe, bis an mein ärmliches Bett hinaufzusteigen, wo ich Sie bald baldmöglichst erwarten“.

Im Juni 1855 hatte eine junge Deutsche mit schriftstellerischen Ambitionen bei Heine vorgesprochen. Elise Krinitz (aka Camilla Selden), die er „Mouche“ (nach der Fliege auf ihrer Petschaft) nennt, wird zur Begleiterin und zum Sehnsuchtsobjekt seiner letzten Monate. Sie liest ihm vor, schreibt Briefe für ihn, korrigiert Übersetzungen und er ist „unsterblich“ verliebt, zwangsläufig platonisch. Am 16. Juli schreibt er ihr beispiellsweise: „…ach! wäre ich noch ein Mann, diese Phrase bekäme eine minder platonische Tournüre. Aber ich bin nur noch ein Geist, was vielleicht Ihnen, aber nicht mir sonderlich zusagt …“ Heine widmet Elise seine letzten Gedichte (die seine Frau zum Glück nicht versteht, da sie kein Deutsch kann): „…Wahrhaftig wir beide bilden / Ein kurioses Paar / Die Liebste ist schwach auf den Beinen / Der Liebhaber lahm sogar…/ Die Lotosblume erschließet / Ihr Kelchlein im Mondenlicht; / Doch statt des befruchtenden Lebens / Empfängt sie nur ein Gedicht! …“ oder „… Worte! Worte! keine Thaten! / Nimals Fleisch, geliebte Puppe, / Immer Geist und keinen Braten, / Keine Knödel in der Suppe! …“

Die letzten Briefe, die Heine noch schreiben kann gehen unter anderem an sie, seine Mutter Betty und an Alexander von Humboldt:

24. Januar 1856: „Liebe gute Mutter! Leider habe ich in diesem Augenblick keinen deutschen Sekretär u ich muß Dir selbst mit Bleystift schreiben. Deßhalb kann ich aber nur wenige Zeilen an Dich richten um meine Augen zu schonen. Nur meinen Gesundheitszustand und dessen Unverschlimmerung will ich Dir anzeigen. Meine Krämpfe wollen nicht weichen. Meine Frau, die viel an Kopfschmerz leidet grüßt herzlich. Ich umarme Lottchen u die lieben Kinder, denen ich für ihre Gratulazion danke. Und nun reiche mir die alte liebe Schnautze, daß Dich herzlich küsse. Dein gehorsamer Sohn Harry Heine“

24. Januar 1856: „Liebste Mouche! Ich habe eine böse, sehr böse Nacht verjammert und verliere fast den Muth. Ich rechne darauf, daß ich Dich morgen sumsen höre. Dabei bin ich sentimental wie ein Mops, der zum erstenmale liebt. Könnt ich nur einmal auf die âppats der Madame Koreff meine Sentimentalität ergießen! Aber auch diesen Genuß versagt mir das Schicksal. – Aber Du verstehst mich nicht, Du bist eine Gans. Dein Gänserich I König der Vandalen“

Februar 1856 (Tag unbekannt): „Dem großen Alexandros sendet seinen letzten Gruß der sterbende H. Heine“

Caroline Jaubert, eine alte Bekannte Heines und die Frau seines Testamentsvollstreckers, ist eine der letzten, die ihn noch lebend zu sehen bekommen. In ihren Erinnerungen schreibt sie, er habe ihr an diesem 13. Februar erzählt, dass bei einem seiner heftigen Krampfanfälle kurz zuvor seine Frau Mathilde mit schluchzender Stimme gejammert habe: „Nein, Henri, nein, Du darfst das nicht thun, Du darfst nicht sterben. Du wirst Mitleid haben! Heute Morgen ist mir schon mein Papagei gestorben…“ Und Heine habe das kommentiert: „Das war ein Befehl, ich habe gehorcht und fortgefahren zu leben; Sie begreifen, liebe Freundin, wenn man mir triftige Gründe vorführt…‘“

Am gleichen Tag ist die „Mouche“ zum letzten Mal bei ihm. Am nächsten Tag soll sie eigentlich wiederkommen, doch Heine schreibt ihr:„Liebste! Komme heute (Donnerstag) nicht. Ich habe die entsetzlichste Migraine. Komm morgen (Freytag). Dein leidender H. H.“.

Am Freitag kann Elise Krinitz nicht und am Samstag geht es Heine so schlecht, dass sie nicht mehr vorgelassen wird. Am Sonntag, morgens kurz vor 5 Uhr, helfen auch die „triftigen Gründe“ seiner Frau und die Sehnsucht nach der „Fliege“ nicht mehr. Heinrich Heine stirbt (endlich muss man schon sagen) nun wirklich. Laut seiner Pflegerin Catherine Bourlois sollen „Papier – Bleistift!“ seine letzten Worte gewesen sein (aber das kann genauso erfunden sein wie die Anekdote, nach der seine Frau an seinem Sterbebett gebetet habe, der liebe Gott möge ihm vergeben und er geantwortet habe: „Keine Angst, meine Liebe, er wird mir vergeben; das ist sein Beruf.“).

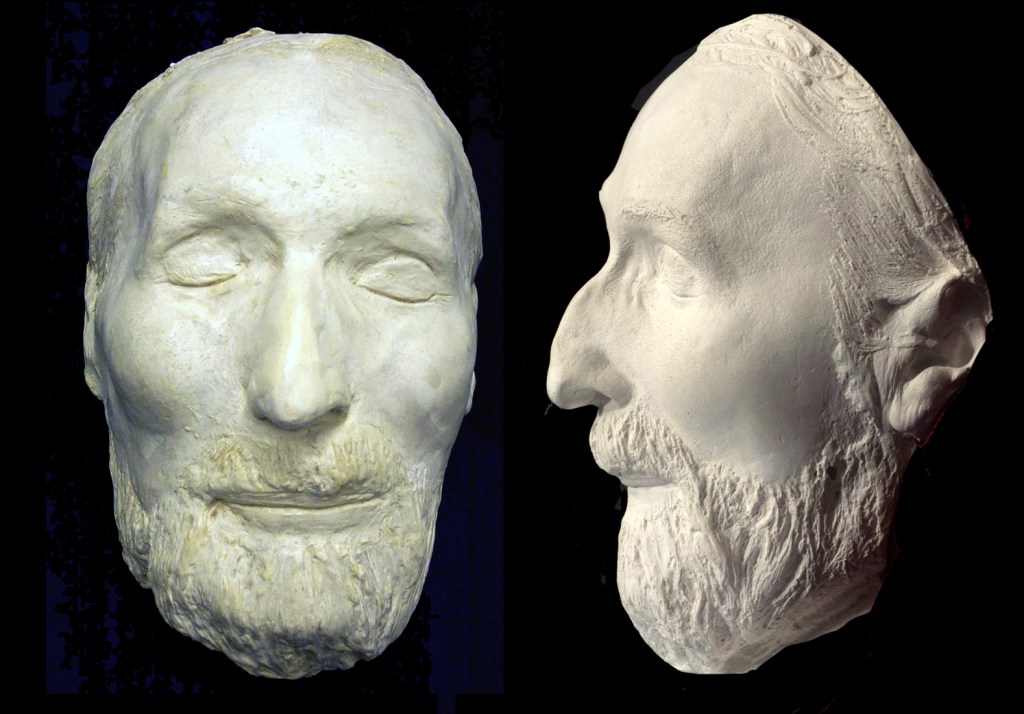

Am Montag nimmt der Gipsgießer Joseph Fontana ihm die Totenmaske ab. Am nächsten Tag begleiten etwa hundert Freunde und Bekannte seinen Sarg zum Friedhof. Frigyes Szarvady, Paris-Korrespondent der „Kölnischen Zeitung“: „Alexandre Dumas weinte heftig; Théophile Gautier, Mignet, Paul de Saint-Victor, Alexander Weill und ein Kreis deutscher Journalisten und Schriftsteller umstanden die Gruft.“

Nach anderen Pressemeldungen sind auch David Kalisch, Moses Heß, Julius Duisberg und ein paar andere deutsche Exilanten anwesend und Heinrich Heine wird so beerdigt, wie er es in seinem Testament verfügte hatte:

„Ich verlange, daß mein Leichenbegängnis so einfach wie möglich sei …. Obschon ich durch den Taufakt der lutherischen Konfession angehöre, wünsche ich nicht, daß die Geistlichkeit dieser Kirche zu meinem Begräbnisse eingeladen werde; ebenso verzichte ich auf die Amtshandlung jeder andern Priesterschaft … Ich verbiete, daß irgendeine Rede, deutsch oder französisch, an meinem Grabe gehalten werde. Gleichzeitig spreche ich den Wunsch aus, daß meine Landsleute, wie glücklich sich auch die Geschicke unsrer Heimat gestalten mögen, es vermeiden, meine Asche nach Deutschland überzuführen; ich habe es nie geliebt, meine Person zu politischen Possenspielen herzugeben. Es war die große Aufgabe meines Lebens, an dem herzlichen Einverständnisse zwischen Deutschland und Frankreich zu arbeiten und die Ränke der Feinde der Demokratie zu vereiteln, welche die internationalen Vorurteile und Animositäten zu ihrem Nutzen ausbeuten. (…)“

Auszüge aus „Lazarus“ (1851):

II. Rückschau

Ich habe gerochen alle Gerüche

In dieser holden Erdenküche;

Was man genießen kann in der Welt,

Das hab ich genossen wie je ein Held!

Hab Kaffee getrunken, hab Kuchen gegessen.

Hab manche schöne Puppe besessen;

Trug seidne Westen, den feinsten Frack,

Mir klingelten auch Dukaten im Sack.

Wie Gellert ritt ich auf hohem Roß;

Ich hatte ein Haus, ich hatte ein Schloß.

Ich lag auf der grünen Wiese des Glücks,

Die Sonne grüßte goldigsten Blicks;

Ein Lorbeerkranz umschloß die Stirn,

Er duftete Träume mir ins Gehirn,

Träume von Rosen und ewigem Mai –

Es ward mir so selig zu Sinne dabei,

So dämmersüchtig, so sterbefaul –

Mir flogen gebratne Tauben ins Maul,

Und Englein kamen, und aus den Taschen

Sie zogen hervor Champagnerflaschen –

Das waren Visionen, Seifenblasen –

Sie platzten – Jetzt lieg ich auf feuchtem Rasen,

Die Glieder sind mir rheumatisch gelähmt,

Und meine Seele ist tief beschämt.

(…)

Jetzt bin ich müd vom Rennen und Laufen,

Jetzt will ich mich im Grabe verschnaufen.

Lebt wohl! Dort oben, ihr christlichen Brüder,

Ja, das versteht sich, dort sehn wir uns wieder.

IX. Der Abgekühlte

Und ist man tot, so muß man lang

Im Grabe liegen; ich bin bang,

Ja, ich bin bang, das Auferstehen

Wird nicht so schnell von Statten gehen.

Noch einmal, eh mein Lebenslicht

Erlöschet, eh mein Herze bricht –

Noch einmal möcht ich vor dem Sterben

Um Frauenhuld beseligt werben.

Und eine Blonde müßt es sein,

Mit Augen sanft wie Mondenschein –

Denn schlecht bekommen mir am Ende

Die wild brünetten Sonnenbrände.

(…)

Unjung und nicht mehr ganz gesund,

Wie ich es bin zu dieser Stund,

Mögt ich noch einmal lieben, schwärmen

Und glücklich sein – doch ohne Lärmen.

XI. Verlorene Wünsche

Von der Gleichheit der Gemütsart

Wechselseitig angezogen,

Waren wir einander immer

Mehr als uns bewußt gewogen.

Beide ehrlich und bescheiden,

Konnten wir uns leicht verstehen;

Worte waren überflüssig,

Brauchten uns nur anzusehen.

(…)

Ja, mein liebster Wunsch war immer,

Daß ich immer bei dir bliebe!

Alles was dir wohlgefiele,

Alles tät ich dir zu Liebe.

Würde essen was dir schmeckte

Und die Schüssel gleich entfernen,

Die dir nicht behagt. Ich würde

Auch Zigarren rauchen lernen.

Manche polnische Geschichte,

Die dein Lachen immer weckte,

Wollt ich wieder dir erzählen

In Judäas Dialekte.

(…)

Und Ade! sie sind zerronnen,

Goldne Wünsche, süßes Hoffen!

Ach, zu tödlich war der Faustschlag,

Der mich just ins Herz getroffen.

XII. Gedächtnisfeier

Keine Messe wird man singen,

Keinen Kadosch wird man sagen,

Nichts gesagt und nichts gesungen

Wird an meinen Sterbetagen.

Doch vielleicht an solchem Tage,

Wenn das Wetter schön und milde,

Geht spazieren auf Montmartre

Mit Paulinen Frau Mathilde.

Mit dem Kranz von Immortellen

Kommt sie mir das Grab zu schmücken,

Und sie seufzet: Pauvre homme!

Feuchte Wehmut in den Blicken.

Leider wohn ich viel zu hoch,

Und ich habe meiner Süßen

Keinen Stuhl hier anzubieten;

Ach! sie schwankt mit müden Füßen.

Süßes, dickes Kind, du darfst

Nicht zu Fuß nach Hause gehen;

An dem Barrieregitter

Siehst du die Fiaker stehen.

XVIII. Sie erlischt

Der Vorhang fällt, das Stück ist aus,

Und Herrn und Damen gehn nach Haus.

Ob ihnen auch das Stück gefallen?

Ich glaub, ich hörte Beifall schallen.

Ein hochverehrtes Publikum

Beklatschte dankbar seinen Dichter.

Jetzt aber ist das Haus so stumm,

Und sind verschwunden Lust und Lichter.

(…)

Die letzte Lampe ächzt und zischt

Verzweiflungsvoll, und sie erlischt.

Das arme Licht war meine Seele.

XIX. Vermächtnis

Nun mein Leben geht zu End,

Mach ich auch mein Testament;

Christlich will ich drin bedenken

Meine Feinde mit Geschenken.

Diese würdgen, tugendfesten

Widersacher sollen erben

All mein Siechtum und Verderben,

Meine sämtlichen Gebresten.

Ich vermach euch die Koliken,

Die den Bauch wie Zangen zwicken,

Harnbeschwerden, die perfiden

Preußischen Hämorrhoiden.

Meine Krämpfe sollt ihr haben,

Speichelfluß und Gliederzucken,

Knochendarre in dem Rucken,

Lauter schöne Gottesgaben.

Kodizill zu dem Vermächtnis:

In Vergessenheit versenken

Soll der Herr eur Angedenken,

Er vertilge eur Gedächtnis.

XX. Enfant perdu

Verlorener Posten in dem Freiheitskriege,

Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus.

Ich kämpfe ohne Hoffnung, daß ich siege,

Ich wußte, nie komm ich gesund nach Haus.

(…)

Ein Posten ist vakant! – Die Wunden klaffen –

Der Eine fällt, die Andern rücken nach –

Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen

Sind nicht gebrochen – Nur mein Herze brach.

Auszüge aus „Zum Lazarus“ (1854)

1

Laß die heilgen Parabolen,

Laß die frommen Hypothesen –

Suche die verdammten Fragen

Ohne Umschweif uns zu lösen.

Warum schleppt sich blutend, elend,

Unter Kreuzlast der Gerechte,

Während glücklich als ein Sieger

Trabt auf hohem Roß der Schlechte?

Woran liegt die Schuld? Ist etwa

Unser Herr nicht ganz allmächtig?

Oder treibt er selbst den Unfug?

Ach, das wäre niederträchtig.

Also fragen wir beständig,

Bis man uns mit einer Handvoll

Erde endlich stopft die Mäuler –

Aber ist das eine Antwort?

3

Wie langsam kriechet sie dahin,

Die Zeit, die schauderhafte Schnecke!

Ich aber, ganz bewegungslos

Blieb ich hier auf demselben Flecke.

In meine dunkle Zelle dringt

Kein Sonnenstrahl, kein Hoffnungsschimmer,

Ich weiß, nur mit der Kirchhofsgruft

Vertausch ich dies fatale Zimmer.

Vielleicht bin ich gestorben längst;

Es sind vielleicht nur Spukgestalten

Die Phantasien, die des Nachts

Im Hirn den bunten Umzug halten.

Es mögen wohl Gespenster sein,

Altheidnisch göttlichen Gelichters;

Sie wählen gern zum Tummelplatz

Den Schädel eines toten Dichters. –

Die schaurig süßen Orgia,

Das nächtlich tolle Geistertreiben,

Sucht des Poeten Leichenhand

Manchmal am Morgen aufzuschreiben.

4

Einst sah ich viele Blumen blühen

An meinem Weg; jedoch zu faul,

Mich pflückend nieder zu bemühen,

Ritt ich vorbei auf stolzem Gaul.

Jetzt, wo ich todessiech und elend,

Jetzt, wo geschaufelt schon die Gruft,

Oft im Gedächtilis höhnend, quälend,

Spukt der verschmähten Blumen Duft.

…

Mein Trost ist: Lethes Wasser haben

Noch jetzt verloren nicht die Macht,

Das dumme Menschenherz zu laben

Mit des Vergessens süßer Nacht.

11

Mich locken nicht die Himmelsauen

Im Paradies, im selgen Land;

Dort find ich keine schönre Frauen

Als ich bereits auf Erden fand.

Kein Engel mit den feinsten Schwingen

Könnt mir ersetzen dort mein Weib;

Auf Wolken sitzend Psalmen singen,

Wär auch nicht just mein Zeitvertreib.

O Herr! ich glaub, es wär das Beste,

Du ließest mich in dieser Welt;

Heil nur zuvor mein Leibgebreste,

Und sorge auch für etwas Geld.

…

Der Scheidende (in „Lamentionen“ 1853/54):

Erstorben ist in meiner Brust

Jedwede weltlich eitle Lust,

Schier ist mir auch erstorben drin

Der Haß des Schlechten, sogar der Sinn

Für eigne wie für fremde Not –

Und in mir lebt nur noch der Tod!

Der Vorhang fällt, das Stück ist aus,

Und gähnend wandelt jetzt nach Haus

Mein liebes deutsches Publikum,

Die guten Leutchen sind nicht dumm,

Das speist jetzt ganz vergnügt zu Nacht,

Und trinkt sein Schöppchen, singt und lacht –

Er hatte recht, der edle Heros,

Der weiland sprach im Buch Homeros’:

Der kleinste lebendige Philister

Zu Stukkert am Neckar, viel glücklicher ist er

Als ich, der Pelide, der tote Held,

Der Schattenfürst in der Unterwelt.

Zuletzt ein weiteres Vermächtnis an Freund & Feind aus dem Nachlass

Testamentlich mache jetzt mein Testament,

Es geht nun bald mit mir zu End.

Nur wundre ich mich, daß nicht schon längstens

Mein Herz gebrochen vor Gram und Ängsten.

Du aller Frauen Huld und Zier,

Luise! ich vermache dir

Zwölf alte Hemde und hundert Flöhe,

Und dreimalhundert tausend Flüche.

Dem guten Freund, der mit gutem Rat

Mir immer riet und nie was tat,

Jetzt, als Vermächtnis, rat ich ihm selber:

Nimm eine Kuh und zeuge Kälber.

Wem geb ich meine Religion,

Den Glauben an Vater, Geist und Sohn?

Der Kaiser von China, der Rabbi von Posen,

Sie sollen beide darum losen.

Den deutschen Freiheits- und Gleichheitstraum,

Die Seifenblasen vom besten Schaum,

Vermach ich dem Zensor der Stadt Krähwinkel;

Nahrhafter freilich ist Pumpernickel.

Die Taten, die ich noch nicht getan,

Den ganzen Vaterlandsrettungsplan,

Nebst einem Rezept gegen Katzenjammer,

Vermach ich den Helden der badischen Kammer.

Und eine Schlafmütz, weiß wie Kreid,

Vermach ich dem Vetter, der zur Zeit

Für die Heidschnuckenrechte so kühn geredet;

Jetzt schweigt er wie ein echter Römer.

Und ich vermache dem Sittenwart

Und Glaubensvogt zu Stuttegard

Ein Paar Pistolen (doch nicht geladen),

Kann seiner Frau damit Furcht einjagen.

Ein treues Abbild von meinem Steiß

Vermach ich der schwäbischen Schule; ich weiß,

Ihr wolltet mein Gesicht nicht haben,

Nun könnt ihr am Gegenteil euch laben.

Zwölf Krüge Seidlitzer Wasser vermach

Ich dem edlen Dichtergemüt, das ach!

Seit Jahren leidet an Sangesverstopfung;

Ihn tröstete Liebe, Glaube und Hoffnung.

Und dieses ist ein Kodizill:

Für den Fall, daß keiner annehmen will

Die erwähnten Legate, so sollen sie alle

Der römisch-katholischen Kirche verfallen. //