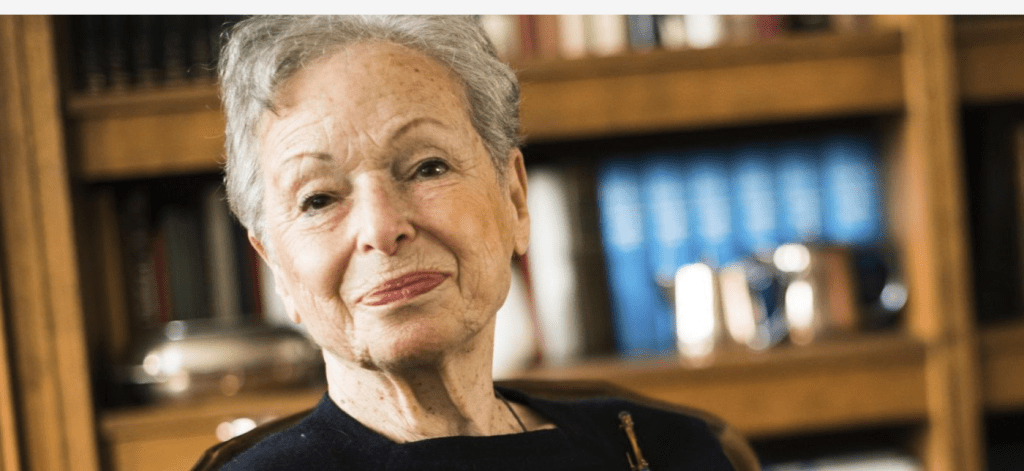

Ora Guttmann (11.12.1931 – 7.5.2024) war über 50 Jahre Religionslehrerin in der Berliner Gemeinde und eine der Gallionsfiguren der Mitbestimmung der Frauen nach der Schoa – die erste jüdische Religionslehrerin, die erste Frau überhaupt, die in einen Synagogenvorstand gewählt wurde, die die Bat Mizwa in Berlin durchgesetzt hat, die an dem ersten wichtigen Gebetbuch, das Andreas Nachama 1997 für den speziellen deutsch-liberalen Ritus der Synagoge Pestalozzistraße herausgab, mitgearbeitet und Leute für Übertritte vorbereitet hat.

Ihre Eltern kamen aus Polen: der Vater aus Brody, die Mutter aus Izbica. Sie hatten sich in Frankreich kennengelernt, und dort Arbeit gesucht. 1931 gingen sie nach Palästina, Ora Klara wurde noch im selben Jahr in Haifa geboren. Als sie 10 war, ließen sich die Eltern scheiden; sie und ihr Bruder kam in verschiedene Kibbuzim des Hashomer Hazair. Der Vater hat neu geheiratet, und Ora bekam noch zwei Schwestern aus dieser Ehe, die sie sehr liebte. Ora diente in der Armee, genau gesagt in der Gadna – die war zuständig für die paramilitärische Ertüchtigung von Jugendlichen aus den Mabarot, aus den Barackensiedlungen. Ora, die vorher schon Lehrerin werden wollte und sich immer auch für Religion interessierte, besuchte dann das Lehrerseminar in Haifa und wurde Grundschullehrerin.

In der Armee hatte sie ihren Mann Gad kennengelernt, der mit der Jugendalija aus Berlin nach Palästina gekommen war, er wollte zurück nach Berlin und sie folgte ihm 1957. Noch im gleichen Jahr begann sie, in der Jüdischen Gemeinde Religion zu unterrichten – von Anfang an Jungen und Mädchen. Anfangs wurden die Kinder mit einem Bus eingesammelt, es gab ja nicht viele, und in der Sybelstraße unterrichtet, und nach dem Bau des Gemeindehauses in der Fasanenstraße dann dort. Fast alle alteingesessenen Erwachsenen waren Schüler dieser kleinen, so mitreißenden wie energischen und eleganten Frau. „Immer wenn Benno Bleiberg mich sieht, sagt er `Ora, meine erste Liebe`“, erzählte sie. Und auch, dass sie die wenigen Kinder aus dem Osten, u.a. Hermann Simon, unterrichtet hat, sie im Jüdischen Krankenhaus, bis zum Mauerbau.

Eines Tages Mitte der 60er-Jahre sei eine übergetretene Mutter zu ihr gekommen und habe gefragt, ob es so etwas wie eine Bar Mizwa auch für Mädchen gäbe, ihre Tochter würde demnächst 12 werden. Ora: „Das war die Initialzündung. Ich kam aus einem Kibbuz, die Gleichstellung der Frau hielt ich für selbstverständlich. Für mich war das gar keine große Frage. Auch nach dem großen Verlust, den unser Volk erlitten hat… sollten wir da jemanden ausschließen? Ich ging zu Heinz Galinski und der sagte sofort: Ja! Und der Rabbiner musste das akzeptieren. Ich habe aber auch nicht gehört, das jemand protestiert hätte… Das alles passiert in der Pestalozzistraße. Die erste war dieses Mädchen, an dessen Namen ich mich nicht erinnere. Dann waren es immer kleine Gruppen und fast alle Mädchen haben teilgenommen…..“

Aber die Durchsetzung lief „stückchenweise“: „Anfangs durften die Mädchen nur die Bracha über die Kerzen sagen, dann etwas auf Deutsch erzählen, allmählich wurde ihnen auch erlaubt, ein Psalmenstück vorgelesen. Dann kam Rabbiner Manfred Lubliner, der ließ zusätzlich über eine jüdische Frauengestalt referieren“, erinnert sich Ora“. Der große Schub sei dann mit Rabbiner Ernst Stein gekommen: „Nun durfte aus der Tora gelesen werden oder aus der Haftara, je nachdem, was gerade besser passte zu dem Mädchen….“

Ora Gutmann wollte aber auch selbst ihre Bat Mizwa nachholen: „Ich hatte das mal bei einer Verwandten in Hollywood gesehen, und war sehr beeindruckt, dass erwachsene Frauen ihre Bat Mizwa machten. Und die Kinder kommen und gratulieren der Mutter. Ich wollte auch, dass das Schule macht… Shlomo Tichauer wollte mich vorbereiten, singen üben, und Rabbiner Stein war auch einverstanden. Nur ein konservativer Synagogenvorständler hat sich wahnsinnig aufgeregt und mir unterstellt, damit würde ich ihn krank machen und ins Grab bringen. Ich war sehr enttäuscht, aber habe es dann gelassen….“

Fortschritt, Rückschritt. An ihre letzte Schülerin, die sie in der Synagoge Pestalozzistraße auf die Bar Mizwa vorbereitet hatte, erinnerte sich Ora: „Normalerweise bekommen sie einen Siddur geschenkt von der Synagoge. Ich schlug vor, ihr als Lehrerin den Siddur zu überreichen im Namen des Vorstands. Die Herren waren einverstanden. Ich sagte ein paar Worte, ungefähr so: »Die Zeremonie verändert sich mehr und mehr. … Ich hoffe, der Tag wird kommen, dass in dieser liberalen Synagoge ein Mädchen am Samstag vormittag aus der Tora vorlesen kann, und für den Fall habe ich hier schon mal einen Tallit für Dich«. Und überreichte dem Mädchen einen schönen bestickten Tallit aus Israel. Ich konnte mich aber grade noch zurückhalten, ihr den umzulegen. Alle gratulierten mir, nur die Synagogenvorstände hätten mich am liebsten mit Blicken getötet, einer kam hinterher zu mir und sagte: »frech und mutig«. Seitdem ist das nichts mehr für mich. Schade. Und in der Oranienburger fühle ich mich auch nicht sehr wohl, zuviel Proselyten….“

Auf die Frage „Du hast ein halbes Jahrhundert Religionsunterricht gegeben; Glaubst du an Gott?“ antwortete Ora: „Nein! Es interessiert mich. Ich will wissen, woher die religiösen Traditionen stammen, die uns geprägt haben. Was ist Judentum?, Was ist das, was uns durch die Jahrhunderte bewegt und zusammengehalten hat? Welche Kultur macht unsere Identität aus? Also so eine Art anthropologisches Interesse. … Ich habe es versucht. Ich habe versucht, koscher zu leben. Aber der Gott der Rache, das gefällt mir nicht. … Ich habe gedacht: Irgendwann kommt er noch der Glaube. Aber er kam nicht.“

(Unser Gespräch fand 2014 statt.)

*Bat Mizwa, Tochter des Gebots oder der Pflicht, werden Mädchen mit 12, Jungen werden Bar Mizwa mit 13. Sie sind damit religiös volljährig und verantwortlich für ihr Tun und Lassen. BM-Zeremonien sind für Jungen seit rund 700 Jahren bezeugt. Am ersten Schabbat, der im jüdischen Kalender auf ihren Geburtstag folgt, sind Jungen gefordert, einen Teil des Gottesdienstes zu leiten, ein Stück aus dem Wochenabschnitt auf Hebräisch vortragen oder zur „leinen“, also in traditioneller Weise zu kantillieren, und einen kleinen Lehrvortrag, eine „Drascha“, zu halten.

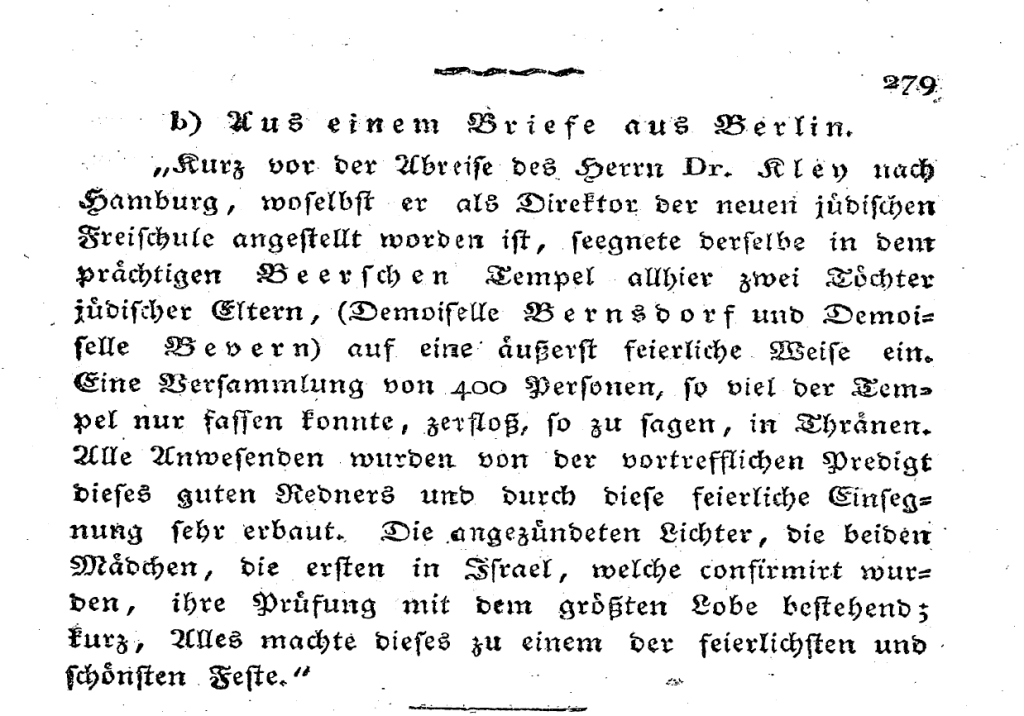

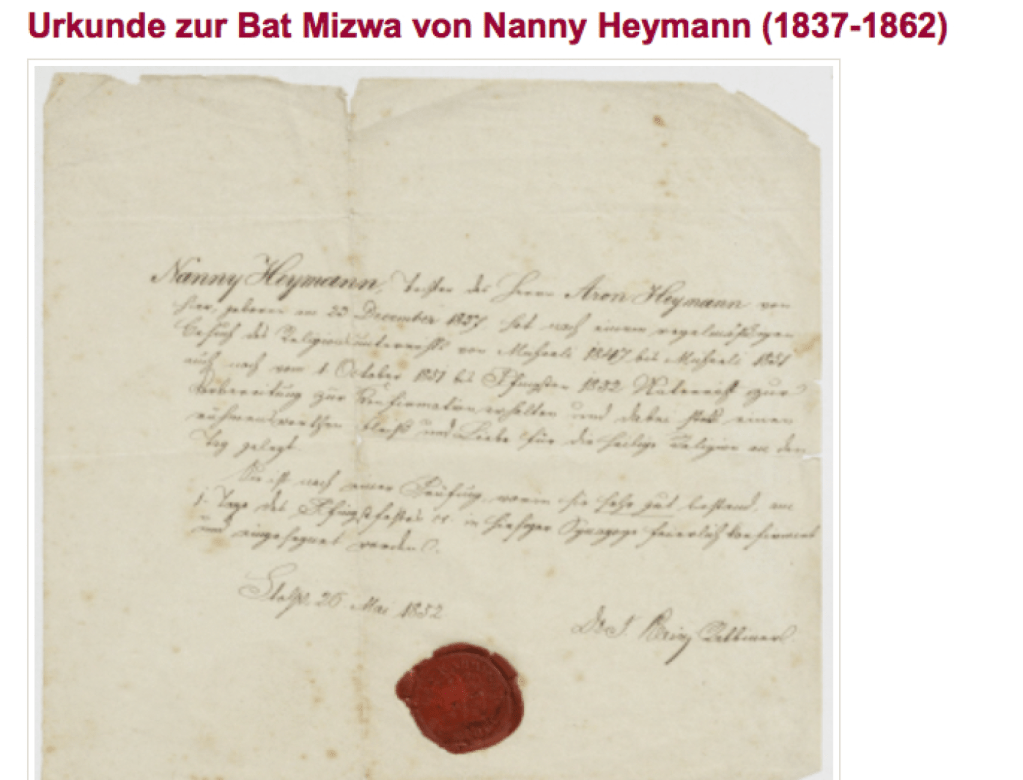

Die erste Konfirmationsfeier für jüdische Mädchen überhaupt gab es 1817 in Berlin. Diese Art von Einsegnungsfeier verbreitete sich, begleitetet immer von Protesten der Orthodoxie, dann in den 1830er Jahren. So hat sich 1837 mit Abraham Geiger in Breslau zum ersten Mal ein (Reform)Rabbiner »Zur Stellung des weiblichen Geschlechts in dem Judenthume unserer Zeit« geäußert und sich für gleiche Rechte ausgesprochen. Die späteren Austrittsgemeinden der 1870/80er-Jahre, die ihren Gottesdienst schon auf den Sonntag gelegt hatten, haben ebenfalls eine Art Bat Mizwa analog einer christlichen Kommunion zelebriert.

In Frankreich wurde sie erstmals 1841 vom „Französische Konsistorium der Israeliten“ eingeführt, ohne die Mädchen aber aber am Gottesdienst zu beteiligen. Und in den USA veranstaltete Mordechai Kaplan, der Begründer der rekonstruktionistischen Bewegung, 1922 für seine Tochter Judith die erste Bat Mizwa-Zeremonie in der Synagoge.

Selbst orthodoxe Gemeinden führen heute Bat Mizwa-Feiern durch, manche erlauben den Mädchen, die Prophetenlesung oder einen Lehrvortrag zu halten oder die Tora in speziellen Frauengottesdiensten zu lesen… Letztlich hat sich die Bat Mizwa fast überall eingebürgert, allerdings ist das eine Entwicklung in Wellenbewegungen und Gradmesser ist immer, wieweit Mädchen tatsächlich in gleichem Maße am Gottesdienst teilhaben dürfen wie Jungen…