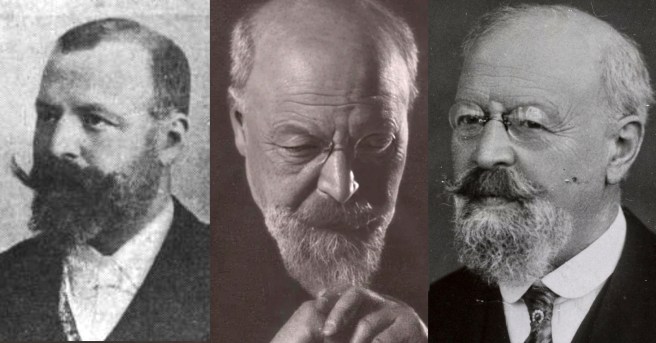

»Mendele Lohengrin«, eine 1898 geschriebene tragikomische Erzählung um einen armen Klezmer-Musiker, der sich unsterblich in die Musik Richard Wagners verliebt, kommt derzeit in München als Singspiel zu neuen Ehren. Ihr Autor, der Publizist und Zionist Heinrich York-Steiner, der zur Wiener Intellektuellen-Szene und zum engsten Umfeld Theodor Herzls gehörte, ist hingegen nahezu vergessen.

Heinrich Elchanan Steiner wurde am 1. Juli 1859 in Senitz (die Angabe 3.8.1859 in Miskolc ist falsch) geboren. Die Kleinstadt (jiddisch Semnitz, ungarisch Szenice, vorher auch Szénásfalu, heute Senica) nördlich von Bratislava gehörte damals zu Österreich-Ungarn und liegt heute in der Slowakei. Heinrich Elchanan war der Sohn des Kaufmanns Aron Steiner und seiner Frau Jeanette Heller und hatte vier Halbgeschwister (Moses, Netti, Johanna, Edward), da sein Vater früh gestorben ist und seine Mutter wieder geheiratet hat. Als er geboren wurde, lebten etwa 1.200 Juden in Senitz, das entsprach 45 Prozent der Bevölkerung. Nach seinen Angaben wuchs er in einer slowakisch- und deutschsprachigen Umgebung auf, besuchte die vierklassige deutsche Volksschule der jüdischen Gemeinde, absolvierte eine kaufmännische Lehre und hielt sich eine Zeitlang in den USA auf. 1884 kam er nach Wien kam, wurde Theaterkritiker und Redakteur und nannte sich nun Heinrich York oder York-Steiner. 1885 heiratete er die Wienerin Cecilie Bauer, ein Jahr später wurde beider einziges Kind, die Tochter Flora, geboren.

York-Steiner verdiente sein Geld als Direktor einer Verlagsanstalt, bewegte sich im Umfeld von Arthur Schnitzler, doch 1896 trat eine entscheidende Wende in seinem Leben ein. Ihm war zu Ohren gekommen, dass ein Theodor Herzl »eine Broschüre geschrieben [hatte], die Aufsehen erregt. Man lächelt, witzelt, man ereifert sich. Die Juden sollen auswandern, einen Judenstaat gründen, ich zweifle, und endlich lese ich. Dann die Treppe hinunter, ich voltigiere aufs Velo und treibe wie in Fieberhitze zu Dr. Herzl, der damals in der Pelikangasse im Viertel des großen Krankenhauses wohnte. Das war am 17. März 1896. Dann stand ich in staubigem Radfahrkleid vor dem wohlgepflegten Manne. […] Ich frage unsicher, flackernd, reiche ihm die Broschüre: Ist das ein Feuilleton oder ernst? […] Dann kam der lebendige Kommentar […]: ‚Wir sind hier nicht daheim, wir müssen uns eine Heimat schaffen. Wer nach Palästina zieht, sichert Tausenden in der Diaspora die Existenz. […] Unsere großen Talente werden für die eigene Sache wirken, unsere Finanzleute den Boden kaufen, die Heimat neu aufrichten und […] wir werden aus unserer Heimaterde ein Paradies gestalten.‘

Mir war es wie eine Betäubung. Dies alles ist ein Traum, Phantasie, rief es in mir. Und der Mann sprach und ich hörte -– und kam nicht los. Das chaotische Gefühl in mir ordnete sich. Es war, als sollte von nun ab unser Leben Ziel und Zweck haben …«

»Der Judenstaat«, die Idee der Gründung eines eigenen Staates als »Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage«, als Antwort auf die dauernde Verfolgung, erschien York-Steiner so überzeugend, dass er sich sofort der neuen Bewegung anschloss und einer der engsten Mitarbeiter Herzl wurde. Bereits ein Jahr später organisierte er den 1. Zionistischen Weltkongress in Basel mit, entwarf die Teilnehmerkarte (Abbildung) und seine Vorschläge zur Anpassung der Satzung der Weltzionistischen Bewegung an die jeweiligen nationalen Gesetze wurden die Grundlage für das Statut der Organisation.

Ursprünglich sollte der Kongress übrigens in München stattfinden. Aber, so York-Steiner später: »Die jüdische Gemeinde protestierte gegen diese Ehre, die dieses Gemeinwesen unsterblich gemacht hätte. Es fanden sich auch fünf Rabbiner in Deutschland, jeder an sich innerlich ein ehrenhafter Mann, die öffentlich den Zionismus als gegen die Mission des Judentums und als gegen den Patriotismus feindlich ablehnten. […] Herzl, der gemeint hatte, die Rabbinen würden mit fliegenden Fahnen ihre Gemeinden nach Palästina führen, erlebte die erste große Enttäuschung. […]«

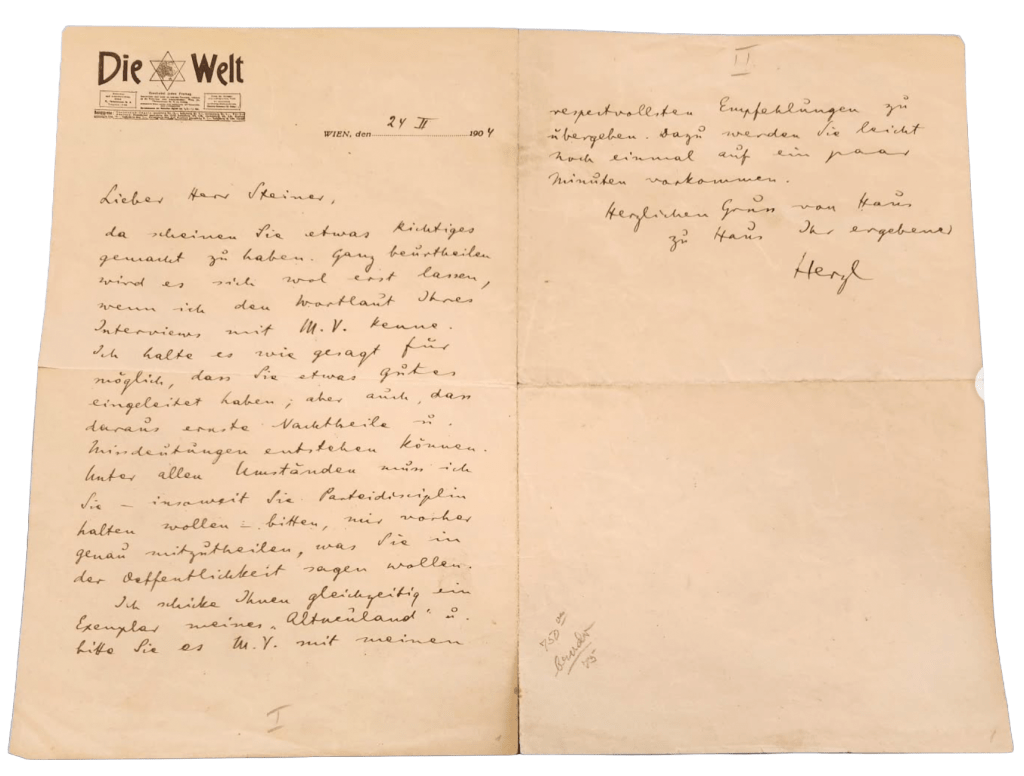

Heinrich Steiner übernahm im gleichen Jahr auch die technische Vorbereitung zur Herausgabe des zionistischen Zentralorgans »Die Welt« und entwarf auf Anregung Herzls das Logo der Zeitung, den Davidstern mit den Umrissen des Mittelmeers und Palästinas (Abb.). Über das Programm der »Welt«: »Unsere Wochenschrift ist ein Judenblatt. Wir nehmen dieses Wort, das ein Schimpf sein soll, und wollen daraus ein Wort der Ehre machen. […] Die Sache, der wir dienen, ist groß und schön, ein Werk des Friedens, die versöhnende Lösung der Judenfrage. Ein Gedanke, wohl geeignet, edlere Menschen, sie seien Christen, Mohammedaner oder Israeliten, zu begeistern. Wir möchten eine völkerrechtlich gesicherte Heimstätte schaffen für diejenigen Juden, die sich an ihren jetzigen Wohnorten nicht assimilieren können oder wollen.«

Gegenwind. Ein Vierteljahrhundert später erinnert sich York-Steiner an diese Zeit und dass es die zionistische Idee auch in den vermeintlich eigenen Reihen schwer hatte, denn: »Es war eine Zeit, in der niemand in Wien so recht mehr Jude sein wollte. Man war im Judentum geboren, hatte mit Ach und Wehe manche der Zeremonien an sich vorübergleiten lassen. Einzelne besuchten die Synagogen, eine größere Anzahl erinnerte sich zu den hohen Feiertagen ihres Judentums, zur Jahrzeit, beim Maskir, man steuerte zu Wohltätigkeitsanstalten bei, bezahlte eine geringe Steuer an die Kultusgemeinde und war fest überzeugt, daß die heraufwogende antisemitische Welle nur eine kleine Episode bedeute, die sicher vorüberfluten müßte, wenn nur die Zeitungen recht tüchtige und bissige Leitartikel gegen die Bewegung schreiben wollten und besonders, wenn die Regierung einschreiten würde. Beides geschah und der Antisemitismus wuchs. Und er mußte ja wachsen, wenn die Juden so einfältig waren, den Platz räumen zu wollen oder gar wahnwitzig genug wären, nach Palästina auszuwandern, was allerdings von den Wenigsten ernst genommen wurde. […] Niemand wagte es in Gesellschaft zu sagen, auszusprechen: wir sind Juden. […] Juden waren in allen Berufen vertreten, sie leisteten Vortreffliches in Kunst und Wissenschaft, gründeten Industrien, waren in der Literatur geschätzt, aber dies alles vermochte die Bewegung nicht aufzuhalten […] Die Juden, welche durch reichen Besitz in die Höhe gekommen waren, meinten gewisse gesellschaftliche Grenzen durch die Taufe verwischen zu können, sie sahen in der Verleugnung des angeborenen Stammes die Gelegenheit zu sozialem Avancement. In diese Gesellschaft fiel Herzls Judenstaat mit der Wirkung einer Sprengbombe. Die Abwehr erfolgte durch erhöhte Geringschätzung, Hohn, Verleumdung […]«

Der Palästina-Plan wurde auch von Orthodoxen abgelehnt, die einen Aufenthalt oder ihre Tätigkeit dort als Entheiligung des Bodens auffassten. Und es gab Zoff zwischen einzelnen Strömungen: »Die tiefsten und nachhaltigsten Feindschaften kamen aus dem Frosch-Mäusekrieg in der Organisation, welche manch wertvolle Kraft frühzeitig zerstört, von der Arbeit im Zionismus entfernt hat oder kampfunfähig zur Strecke brachte.«

Das schrieb York-Steiner am Ende seines Lebens. Doch die zeitgenössische Presse war hoch des Lobes, wenn er – der seit 1898 regelmäßig nach Palästina reiste – wie hier in Prag, Vorträge hielt. Das Prager Tagblatt am 27. April 1899: »Das Prager »zionistische Comité« hatte für gestern abends in das Grandrestaurant in Weinberge eine auf geladene Gäste beschränkte Versammlung einberufen, in welcher der Wiener Schriftsteller Herr York-Steiner […] einen angekündigten Vortrag über »Palästinas Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft« hielt. Die Versammlung wies einen ungemein zahlreichen Besuch auf und der grosse Saal war dicht gefüllt. […] Der Redner schilderte den Stand der jüdischen Besiedelungen in Palästina und Syrien, welche aller Welt den unwiderleglichen Beweis liefern, dass die Juden auch Ackerbauer sein können. Alle derzeit bestehenden jüdischen Colonien blühen. Im weiteren Verlaufe seiner Ausführungen besprach Herr York-Steiner die Ziele des Zionismus, der kein Phantasiegebilde sei; nur dieser vermöge es, den Juden eine Erlösung zu bringen. Am Schlusse seines fast zweistündigen, oft von stürmischem und anhaltendem Beifall unterbrochenen Vortrages erwähnte der Redner des feindseligen Verhaltens des Prager officiellen Judenthums gegenüber der zionistischen Bewegung. […]«

Eine Woche später schreibt der Korrespondent der »Welt«: »Man kann sagen, dass die Prager Judenschaft mit Ausnahme der reichsten »officiellen« Juden heute für den Zionismus ist. Der Andrang um Einladungen zum Vortrage York-Steiners war ungeheuerlich. Beim Eintritte wurden zahlreiche Personen, welche sich mit fremden Einladungen einschleichen wollten, zurückgewiesen, auch wurden minderjährige Studenten nicht zugelassen, was zu rührend-ergötzlichen Scenen führte. Ein Mittelschüler weinte, weil man ihn zurückwies. Einige antizionistische Sprecher wurden absichtlich zugelassen, um eine Debatte zu ermöglichen. Angesichts des unwidersprochenen Beifallsturmes für York-Steiner zogen sie es aber vor, keine Reden vom Stapel zu lassen.«

Neben seinen Vorträgen versuchte York-Steiner vor allem mit Essays und Erzählungen das jüdische Selbstbewusstsein zu stärken, die Unmöglichkeit einer würdevollen Existenz in Europa zu illustrieren und über die Entwicklungen in Palästina zu informieren. Er entwarf ein Panorama des jüdischen Lebens in der K&K-Monarchie, in Wien, Budapest, aber auch in den kleinen Dörfern der Randgebiete, kontrastierte das traditionsgebundene ostjüdische Leben mit dem der akkulturierten westlich orientierten Juden und das der Juden in Europa mit dem der Pioniere in Palästina. Er schreibt über die Kunstschule Bezalel in Jerusalem, das hebräische Gymnasium in Jaffa, das Technikum in Haifa, die Schule für Ackerbau in Petach-Tikwah, die neuen Siedelungen…

In »Der Talmudbauer« (1904) erzählt er z.B. von Chaim, einem jungen Mann aus einer armen, religiösen Familie in Jerusalem, der Mirjam, eine aufgeklärte zionistische Frau kennen lernt. Durch die Begegnung mit ihr kommt er mit modernen und zionistischen Vorstellungen in Berührung. Er wird durch die Arbeit in der Sonne und an der frischen Luft männlicher, beginnt sich modern zu kleiden, entfernt seine Schläfenlocken, rasiert seinen Bart, und heiratet aus Liebe und freier Entscheidung. Wie in Herzls »Altneuland« (1902) verändern sich auch hier die verschiedenen Typen unter den neuen Lebensumständen, analog z.B. in »Die Blumen von Galiläa« (1910) über die die jüdischen Kolonie Jemma oder in »Das Mädchen vom Kinereth« (1925).

#Cancel Culture. Auch im belletristischen Bereich erlebten Steiner & Co lange Widerstand aus den eigenen Reihe. York-Steiner: »Die ‚Allgemeine Zeitung des Judentums‘ lehnte es ab, über Palästina in welcher Form immer zu schreiben. Noch einige Jahre später, als mein Novellenbuch ‚Der Talmudbauer‘ erschienen war, das unter anderem den Werdegang eines palästinensischen Kolonisten darstellt, war es unmöglich, eine Besprechung in irgendeiner hervorragenden Tageszeitung Wiens durchzusetzen, selbst in solchen nicht, die über meine früheren zwei Novellenbändchen günstig berichtet hatten. Ja eine Berliner Zeitung, zu deren Mitarbeitern ich gehörte, lehnte ein Referat ab. Und als endlich ein einziges Berliner Blatt eine Besprechung brachte, wurde kurz vor dem Abdruck des Referates der Name des Verlages gestrichen. Die Referentin schrieb mir, man hätte ihr gesagt, es dürfe keinen ‚Jüdischen Verlag‘ geben, man könnte so etwas nicht abdrucken. Und ein Berliner Freund, dem ich ein Exemplar des Bandes gewidmet hatte, schrieb mir, seine Frau, eine Dame mit großem gesellschaftlichen Verkehr, lasse mich fragen, ob ich denn ahne, wie sehr ich mir geschadet habe? Ja, ich bekam bald eine Ahnung davon, ich bekam es zu fühlen, wie wir alle, selbst Literaten vom Gepräge Herzls. Nordau hat mir nachgewiesen, daß seine vielgelesenen Bücher vom Tage seines öffentlichen Eintretens in die zionistische Bewegung merklich weniger gekauft wurden.«

Die zionistische Bewegung bekam anfangs auch finanziell wenig Unterstützung. Nach dem 3. Zionistenkongress 1899 arbeitete York-Steiner daher ein Programm für eine Tochter-Gesellschaft der Jüdischen Kolonialbank aus, 1900 wurde er Inspektor dieser Bank und 1903 Leiter der Zweigstelle in New York (und outete sich im gleichen Jahr auf dem 6. Zionistenkongress in Basel als entschiedener Gegner des Uganda-Plans). Herzl kämpfte indes auf diplomatischen Wegen um Anerkennung seiner Palästina-Ideen. Anfang 1904 bekam er eine Audienz bei Pius X., bat den Papst jedoch vergeblich um die Unterstützung der katholischen Kirche für die jüdische Besiedlung des Gebiets, das später der Staat Israel werden sollte. Einen Monat später wurde York-Steiner jedoch von Kardinal Merry del Val, dem Sekretär des Papstes empfangen und erreichte die Zusage, dass der Vatikan jüdische Bemühungen um eine Ansiedlung in Palästina aus humanitären Gründen nicht behindern würde (siehe auch sein ausführlicher Bericht über das Gespräch in der »Welt«, Nr. 14, 1904). Herzl schrieb ihm daraufhin: »Da scheinen Sie etwas richtiges gemacht zu haben…« und bat, dem Kardinal ein Exemplar seines Romans »Altneuland«, der zwei Jahre zuvor erschienen war, mit »respektvollsten Empfehlungen zu übergeben«.

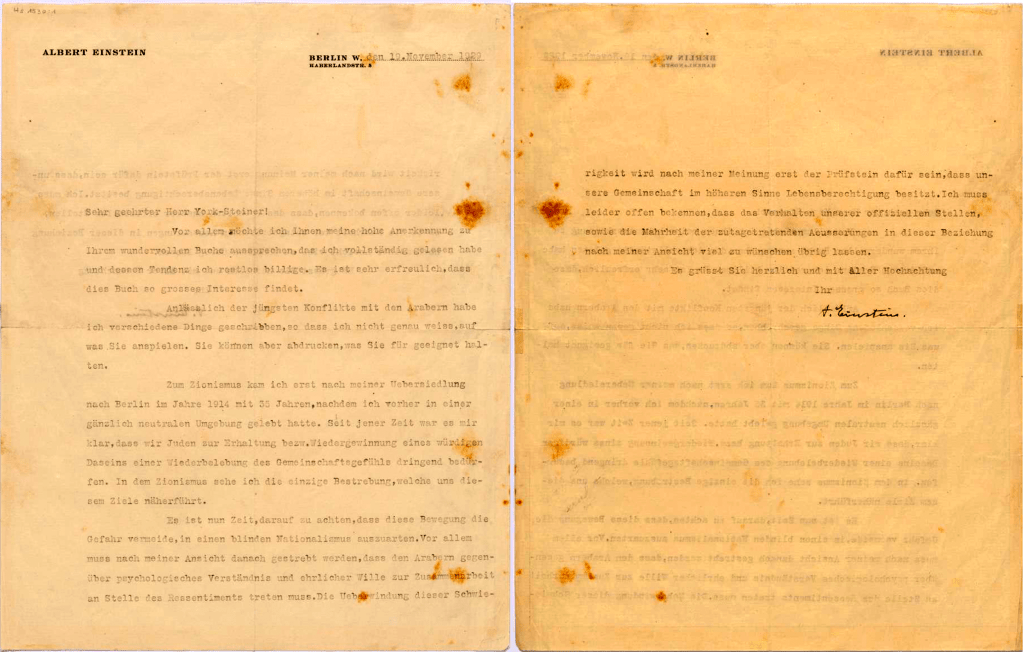

Theodor Herzl ist ein paar Monate später gestorben. York-Steiner hat sich weiter für die strikte Einhaltung von Herzls politischem Zionismus eingesetzt, aber die Ausweitung zionistischer Aktivitäten auf andere Bereiche der Diaspora und eine überstürzte, unorganisierte Besiedlung in Erez Israel entschieden abgelehnt. Als die »Praktiker« die Führung der Bewegung übernahmen, verließ er sie 1911. Was er danach gemacht hat, habe ich nicht herausgefunden. Erst Mitte der 1920er-Jahre tauchen wieder Briefe von ihm oder an ihn auf, wie von Stefan Zweig und Albert Einstein. Von letzterem ist ein interessantes Antwortschreiben vom 19. November 1929 aus Berlin erhalten:

»[…] Vor allem möchte ich Ihnen meine hohe Anerkennung zu Ihrem wundervollen Buche aussprechen, das ich vollständig gelesen habe und dessen Tendenz ich restlos billige […]

Zum Zionismus kam ich erst nach meiner Übersiedlung nach Berlin im Jahre 1914 mit 35 Jahren, nachdem ich vorher in einer gänzlich neutralen Umgebung gelebt hatte. Seit jener Zeit war es mir klar, dass wir Juden zur Erhaltung bzw. Wiedergewinnung eines würdigen Daseins einer Wiederbelebung des Gemeinschaftsgefühls dringend bedürfen. In dem Zionismus sehe ich die einzige Bestrebung, welche uns diesem Ziele näher führt.

Es ist nun Zeit, darauf zu achten, dass diese Bewegung die Gefahr vermeide, in einen blinden Nationalismus auszuarten. Vor allem muss nach meiner Ansicht danach gestrebt werden, dass den Arabern gegenüber psychologisches Verständnis und ehrlicher Wille zur Zusammenarbeit an Stelle des Ressentiments treten muss. Die Überwindung dieser Schwierigkeit wird nach meiner Meinung erst der Prüfstein dafür sein, dass unsere Gemeinschaft im höheren Sinne Lebensberechtigung besitzt. Ich muss leider offen bekennen, dass das Verhalten unserer offiziellen Stellen, sowie die Mehrheit der zutage tretenden Äußerungen in dieser Beziehung nach meiner Ansicht viel zu wünschen übrig lassen […]«

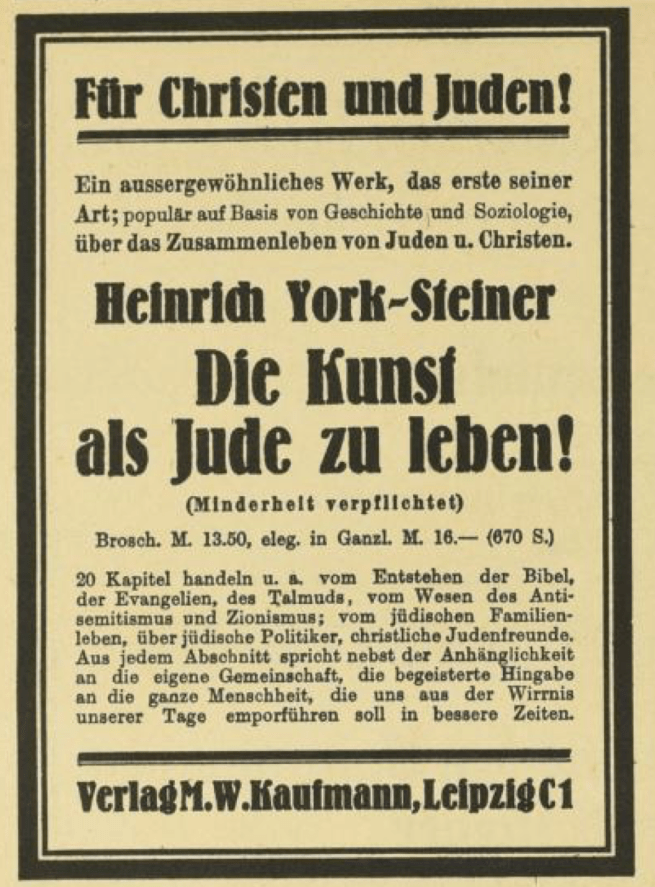

Einstein bezieht sich am Anfang seines Briefes auf York-Steiners Buch »Die Kunst als Jude zu leben! (Minderheit verpflichtet)«, das im Jahr zuvor erschienen war und sein Lebenswerk zusammenfasst. Ein 650-Seiten-Ritt durch die jüdisch-christliche Beziehungsgeschichte, die des Nahen Ostens und die der Judenfeindschaft, mit Verweisen auf die Wurzeln der europäischen Mehrheitskultur im Judentum, auf Figuren wie Moses, Jesus, Spinoza und Marx, denen es um Gerechtigkeit im Diesseits (nicht im Jenseits) gegangen sei, bis hin zu den Absurditäten antisemitischer Behauptungen und ihren Resultaten wie der Ermordung jüdischer Aktivisten, namentlich Rosa Luxemburg, Leo Uri, Kurt Eisner, Gustav Landauer (»deren Gemüt erschüttert war von der Ungerechtigkeit, die unsere Gesellschaftsordnung vielfach zeitigt, empört über den Druck des rücksichtslosen Kapitalismus«).

Als wäre es heute geschrieben, bemerkt York-Steiner: »Es ist unaussprechlich trostlos, gestehen zu müssen, daß heute, 2000 Jahre nach Entstehung des Christentums, nur der Zwang [gemeint sind Gesetze] die Massen abhält, wie wilde Tiere über die Minderheiten herzufallen.« Im Antisemitismus sieht er eine unausrottbare Variante des »Minderheitsproblems«. »Auch morgen und übermorgen wird die Mehrheit Gründe für den Judenhaß finden«, bedingt durch »Mehrheitsdünkel, Selbstgerechtigkeit und Mißgunst […] Die eigene Erniedrigung nagt an den Seelen […] Im Juden findet man einen, der ungestraft für noch minderwertiger angesehen werden darf, als man sich selbst in Stunden der Einkehr finden konnte oder vom Feinde angesehen wird. Und da wird er plötzlich irgendwie am Kriege schuldig, durch Geld, durch die Presse, durch Warenspekulationen, kurz der Jude wird dem Bankbruch der eigenen Moral verhängnisvoll verbunden. Man hebt sich aus dem Schlamm der Blutbäche, indem man den anderen in den Kot tritt […]«

Die Getauften und die jüdischen Selbsthasser würden diese Situation noch verschärfen. Sie nützten sich selbst nicht und schadeten allen anderen Juden »als ein lebendiger Beweis der Unterwertigkeit, der sie um jeden Preis zu entlaufen suchen«. […] »Wie aber entsteht diese entwürdigende Volkskrankheit der moralischen Selbstvernichtung? Jeder Wald- und Wiesenjude weiß, was seiner Gattung vorgeworfen wird. Er ladet daher Eigenheit und Verschulden auf die anderen ab, entsühnt sich selbst und steigert sein eigenes Bewußtsein, indem er die Leidgenossen erniedrigt. Der jüdische Antisemitismus ist […] die häßlichste Frucht des Exils.«

Dazu gehörten u.a. auch die Vorurteile der »Westjuden« gegenüber den »Ostjuden« und umgekehrt (nämlich, dass die einen ungebildete Hinterwäldler und die anderen »Auflösungsprodukte« seien), was beweise, »daß wir auch nicht besser sind als unsere christliche Umgebung«.

York-Steiner plädiert zu Selbstbewusstsein, Stolz und dem Bekenntnis zum Judentum. »In der Minderheit reift aller Fortschritt, aber sie vereinsamt. Fürchtet die Einsamkeit nicht! […] Kommet zu euch selbst, und ihr werdet bleiben. Gedenket eurer Pflicht gegenüber der ganzen Menschheit, so werdet ihr den Völkern ein Segen sein. […] Minderheit verpflichtet! […] Wer nicht in Palästina leben kann oder leben will, kann sich auch hier aus der Verlassenheit lösen, wenn er […] in sich selbst die Synthese vollzieht von Abendland und Morgenland. […]«

Allerdings: »Was wir nicht ändern können, das ist das schwere Unrecht, das man den Juden angetan hat, denn nichts verzeihen uns die Menschen so schwer als das Unrecht, das wir von ihnen erfahren haben« (ein Satz, den man, diversen späteren Autoren zugeschrieben, ähnlich kennt: »Auschwitz werden uns die Deutschen niemals verzeihen.«).

York-Steiner schreibt auch über Judenfreunde (Lord Byron, Herder, Kant etc) und Judenfeinde. Er ist offenbar wie viele Juden seiner Zeit ein Verehrer von Richard Wagner (der – siehe unten – in »Mendele Lohengrin« die zweite oder erste Hauptrolle spielt). Zu seiner Verteidigung führt er an: Als »Der Ring« 1881 zum ersten Mal außerhalb Bayreuths, nämlich im Viktoria-Theater in Berlin aufgeführt wurde, und hier das Gerücht umging, Wagner sei Antisemit, habe der dem (jüdischen) Theaterdirektor Angelo Neumann auf eine entsprechende Frage geantwortet: »Geehrter Freund und Gönner! Der gegenwärtigen antisemitischen Bewegung stehe ich vollständig ferne […]«. York-Steiner meint nun: »Das war bei Wagner eine Opportunitätsfrage. Er brauchte den deutschen Nationalismus als materielle Stütze für sein Werk, er war im ‚Ring‘ heidnisch, in den ‚Meistersingern‘ deutsch und im ‚Parsifal‘ christlich.“ Und beschließt, auch das wie viele jüdische Wagnerianer, Person und Musik voneinander zu trennen: »[…] Man soll Wagner nur als Künstler einschätzen: Und er war einer der größten Deutschlands, daher es durchaus gerecht ist, wenn jüdische Künstler oder Kunstverständige ihm huldigen.«

Nun, Ende der 20er-Jahre, nachdem er »Die Kunst als Jude zu leben!« abgeschlossen hatte und Wien und Österreich immer chauvinistischer und immer offener antisemitisch wurde, schloss er sich auch der revisionistischen Bewegung um Zeev Jabotinski an, die zu einer sofortigen Gründung eines jüdischen Staats in Palästina aufrief. 1932 steuerte er noch das Essay »Wie entsteht der Antisemitismus der Deutschen« zu »Der Jud ist schuld?«, einem »Diskussionsbuch über die Judenfrage« bei, an dem außer ihm u.a. Lion Feuchtwanger, Oskar Maria Graf, Theodor Lessing, Heinrich Mann, Felix Salten und Max Brod (der mit einem Plädoyer für den Zionismus als Heilmittel gegen die Ausgrenzung und periphere Existenz) beteiligt waren und das nach der Machtübergabe an die Nazis sofort verboten wurde.

1933 emigrierte Heinrich York-Steiner schließlich mit seiner Frau selbst nach Palästina, wo bereits seine Tochter mit ihrer Familie lebte, starb aber schon wenige Monate später in Tel Aviv. Sein Sterbedatum wird fast überall mit 8.3.1934 angegeben. Laut der folgenden Traueranzeige seiner Familie ist er ist am 17.2.1934 gestorben.

York-Steiners Satire »Mendele Lohengrin. Die Geschichte eines Musikanten« (der Grund, warum ich überhaupt auf ihn aufmerksam wurde) habe ich im Folgenden abgeschrieben, weil sie die Zerissenheit zwischen Tradition und Moderne, Akzeptanz und Ablehnung usw. mit einem lachenden und einem weinenden Auge illustriert, aber vielleicht nicht alle die alte deutsche Schrift lesen können, in der sie 1898 als Dreiteiler in Herzls »Die Welt« abgedruckt wurde (sie ist dann 1904 noch einmal im Sammelband »Der Talmudbauer« im Jüdischen Verlag Berlin erschienen, der oben schon erwähnt wurde).

Worum geht‘s? Der in einer Kleinstadt lebende arme jüdische Musikant Mendele Klesmer erfüllt sich eines Tages einen Traum. Er kratzt sein Geld zusammen, fährt nach Wien und besucht die goische Hofoper. Zufällig wird »Lohengrin« gegeben. Mendele ist völlig hin und weg. Von nun an will er keine jüdische Schrammel-Musik, sondern nur noch Wagner spielen, schließlich würde die Musik alle Schranken aufheben, und von Wagners »Judenthum in der Musik« hat er noch nie gehört: »Was hat die Musik mit die Juden zu tun oder mit die Christen? […] Is Musik koscher? Is eine Melodie trefe?« …

Aber lest selbst. Anmerkungen von mir in eckigen Klammern [die erste lautet: Mendeles Pseudo-Jiddisch ist vermutlich der Herkunft des Autors aus dem österreichischen Sprachraum geschuldet]:

Mendele Lohengrin

Ein niedriges Zimmer, an dessen Decke aus gekreuzten Balken die hohen Hüte der Männer stoßen, der enge Raum voll junger Frauen und Mädchen, die alle um eine sitzende Weibesgestalt drängen. Die alten Frauen und auch die jungen, die durch das glänzende »Scheitel« [die Perücke] als verheiratet gekennzeichnet sind, greifen nach ihren Taschentüchern. Die im Hintergrunde stehenden Mädchen recken die Köpfe in die Höhe, denn jetzt soll das große Mysterium sich erfüllen, ihre jungfräuliche Freundin wird der Frauenweihe zugeführt; man bindet dem regungslos dasitzenden Mädchen ein großes, goldbesticktes Tuch vor das Gesicht, jede Anwesende zündet ein Wachskerzchen an, der Rabbi hebt die Hände zum Segen, doch sein Spruch bleibt ungehört im Schluchzen der zahlreichen Frauen.

Sie weinen nun einmal bei allen jüdischen Freudenfesten, die einen, weil es so der Brauch will, die anderen, weil sie jedes Tages gedenken, der sie dem sicheren Vaterhaus entriss, auf dass sie das Leben kennen lernen, manche auch, weil sie die Empfindung davon haben, dass Tränen ihr Vaterteil und ihr Muttererbe seit vielen, vielen Jahrhunderten sind. In diesen Freudentagen muss demnach von Außen für die erlösende Aufheiterung gesorgt sein, gleich nach dem »Bedecken« soll die Musik ihres tröstlichen Amtes walten. Die jungen Mädchen, deren Neugierde befriedigt war, spitzten neugierig die Ohren, um den schon so oft gehörten und doch immer wieder erquickenden Hochzeitsmarsch zu vernehmen. Die Frauen wischten die Augen, schneuzten sich hörbar, um so deutlich anzuzeigen dass die Freudigkeit die Trauer abzulösen habe. Man wartete einige Augenblicke – – – keine Violine, keine Klarinette, keine Trompete zu hören.

Der würdige Rabbi, dem es ohnehin in der Frauenatmosphäre nicht recht geheuer war, begab sich in den Hof und frug, warum die Klesmorim [Klezmermusiker] noch nicht angefangen hätten. Und Chaim Schulhof, der Brautvater, erzählte mit unterdrückter Stimme eine Geschichte, die der würdige Herr gar nicht glauben wollte. Er strich seinen langen weißen Bart zurecht, nahm eine Prise und blickte sehr ernst.

»Er will keinen Marsch spielen? Is Mendele meschugge?«

»Ja«, sagte Reb Chaim, »seitdem er in Wien in der Oper gewesen is, will er von nix hören wie von Wagner.«

»Wer is Wagner?«

»Aner was Opern macht.«

»Nu, will Reb Mendel bei uns Opern aufführen?«

»Er sagt, wenn man ihn nix lasst Wagner spielen, bei der Chassene [Hochzeit], spielt er auch ka Marsch. Die anderen aber sagen, er ist meschugge: sie können nix Wagner spielen, sie verstehen das nix.«

»Ma, kann doch net mit der Kalle [Braut] in Schul [die Synagoge] gehen ohne Musik, das wär doch e Schand und e Spott.«

»Können die anderen nix spielen ohne Mendele?«

»Na, das geht nit, weil er das Bassettel [Violocello bzw. Kontrabass] hat und ohne Bass, sagen se, können se nix spielen.« Inzwischen war der Schul-Klopper [der »Synagogenklopfer«, der die Gemeinde zum Gebet in die Synagoge ruft] mit dem Bericht gekommen, dass die Gemeinde ihr Minchagebet [Nachmittagsgebet] beendet habe, die Chuppe [der Hochzeitsbaldachin] vor der Schul auf den vier Stangen sich wölbe, und alles bereit sei, »Chossen und Kalle« [Braut und Bräutigam] und empfangen.

Der Rabbi sandte den Schames [Synagogendiener] und befahl Mendele Klesmer kraft seiner Autorität als Oberhaupt der Gemeinde, sofort vor ihm zu erscheinen.

Nach etwa zehn Minuten stand der kleine Mann vor der ehrfurchtgebietenden Gestalt seines Rabbiners, der ihm befahl, sein Bassettel zu nehmen und mit den anderen Musikanten den üblichen Hochzeitsmarsch zu spielen. »Rebbeleben, ich spiel nix.« – »Wie heißt, Ihr spielt nix, Reb Mendele? Es ist doch heut eine Mizweh [gute Tat], Chossen und Kalle zu erfreuen.«

»Rebbeleben, wenn ich spiel‘, begeh ich e Newereh [einen Meineid], denn ich hab‘ geschworen, wenn meine Kameraden nix mit mir heute die Ouvertüre zu Lohengrin aufführen, spiel ich ka Hochzeitsmarsch und ka Tanz.«

»So werden mer Enk den Schwur matter [?] sein.«

»Rebbeleben, ich wer aber doch nix spielen.«

Der Rabbiner zog die dichten Augenbrauen zusammen und sah drohend auf den kleinen Mann mit dem schütteren Haar- und Bartwuchs, der ihm zu widerstehen sich unterstand.

»Und warum?«, forschte er unwillig.

Mendele hob sein schmales Gesicht zum Rabbi empor, riss die schüchternen, zwinkernden Augen weit auf und sagte hastig:

»Rebbeleben, weil ich auch e Mensch bin und nix immer denselben Stüß spielen will. Ich waß jetzt, was Musik ist. Ich waß jetzt, was wirklich Musik is.

Dort drinnen in der kaiserlichen Oper in Wien hab‘ ich’s gehört. Ich waß jetzt, wer Wagner is. Wagner, das is der, der die Musik macht, was vom Himmel kommt, vom ‹gelobten Namen‹ selbst.«

Der Rabbiner zuckte zusammen, als er die umschreibende Bezeichnung Gottes in Verbindung mit weltlicher Musik hörte.

Mendele ließ sich jedoch nicht abschrecken. »Jawohl, vom Oeberschten selber. Nix solche Musik, wie se die Zigeuner machen drüben im Ort. Keine Musik, wo die Burschen mit de Mädeln herumspringen und herumhupfen dabei, sondern großartige, himmlische Musik. Und wenn ich haben will, dass se was lernen sollen in Martinsdorf und dass se Wagner spielen, worum lachen se mich aus?«

»Sie sagen, sie kennen‘s nicht«, erwiderte der Rabbi.

»Sie wer‘n schon kennen, Rebbeleben. Wenn se mir versprechen, dass se beim Essen die Lohengrin-Ouvertüre spielen, dann werden Sie hören, wer Wagner is.«

Dabei glühte das Gesicht des kleinen Mannes vor Eifer und die Augen blickten verklärt zur hohen Gestalt des Rabbiners empor.

Dieser sprach mit den übrigen Musikanten, die endlich einwilligten, nach dem Essen die Lohengrin-Ouvertüre aufzuführen.

Der Zug rangierte sich. Voran die erste und die zweite Violine, hinter ihnen die Klarinette und die Trompete und zum Schluss Mendele Klesmer, sein Bassettel an einem breiten Bande um den Hals gehängt. Dann kamen die Männer mit dem Bräutigam in der Mitte, der in voller Totenkleidung im Sterbekittel und weißer Totenkappe der »freudigsten Stunde seines Lebens« entgegen ging. Vor dem Mund hielt er eine weiße Serviette, wohl als Symbol, dass er jetzt — ? Doch gleichviel, vorläufig hielt er die — — — Serviette, aber er sprach noch und das ganz unfeierlich, er schalt Mendele, dass er die Trauung verzögerte, denn er musste vom Polterabend bis nach dem Tempelgang fasten.

Mendele lächelte verlegen — und doch siegesbewußt, er hatte seinen Willen durchgesetzt, nun mochten die anderen reden, was sie wollten — auch spielen durften sie, was immer. Hui, wie’s in den Lüften gellte.

Tram ta ta ram ta ta ram ta ta, ta ta ta ta ta, ra ta ta ta, ta tram tram tram.

Die Saiten schwirrten, die Trompete schmetterte trara trara trara, die Klarinette jauchzte. Mendele aber strich wacker von der C- auf die G-Saite schrum schrum schrum, schrum schrum schrum, selig vor sich hinlächelnd. Er hatte die Griffe sicher durch die vieljährige Übung, er musste nicht mehr an das denken, was gespielt wurde, er hörte es auch nicht. In seinen Ohren wirbelten herrliche Töne, zitterten elfenhafte Stimmen, die in süße Harmonien vereinigt zusammenklangen wie Aeolsharfen, wie die Himmelsmusik.

Die Musik hatte von jeher sein Dasein verschönt, sie war die Trösterin seines armseligen Lebens.

Mendele war von frühester Jugend auf ins Dorf gegangen, um Hasenfelle für Seife, Bänder oder Spitzen einzutauschen. Er hatte daher nicht Zeit gehabt, im Cheder [jüdische Elementarschule] oder beim Melamed [Lehrer] in der Kenntnis der Gotteslehre fortzuschreiten. Abgesehen von einiger Bibelkenntnis und der Fähigkeit »Deitsch« zu lesen, aber nur Gedrucktes, war er ein Amhorez [Dummkopf, Ungelehrter] geblieben, arm, unwissend. Aber von Jugend auf umschwirrten ihn Melodien. Jeder klingende Scherben war ihm eine freudebringendes Spielzeug, jeder Zwirnfaden, den er ausspannen und zum Tönen bringen konnte, ein willkommener Zeitvertreib.

Später hatte er ein Maultrommel eingehandelt und die Empfindungen seines Herzens in die Töne hineingehaucht, die er ihr zu entlocken wusste. Aber man wollte in der Judengasse dieses christliche Instrument nicht leiden, diesen Zeitvertreib der Bauernbursche nicht dulden.

Wenn er auf der Landstraße dahinzog, von einem Dorf zum anderen, vom ersten Försterhaus zum zweiten, um nachzusehen, ob Felle von geschlachteten Tieren oder erlegtes Wild einzuhandeln seien, da sang er laut vor sich hin, dass er mit seiner kleinen, aber durchdringenden Stimme den sausenden Wind übertönte. Ein Ton überschlug den anderen, eine Melodie ertränkte sich in der nächsten. Er vergaß dabei ganz die Armut seines Lebens, ja er zog wie ein begeisterter Held in die Stuben der Fleischer und Jäger ein.

Er hätte gerne die Sangeskunst in der Synagoge befriedigt, aber man ließ ihn selbst an Jom Kippur, wo doch den ganzen Tag über gebetet wurde und für Schachris, Minche, Nile und Meires [die verschiedenden Gebete an Jom Kippur] je ein anderer Vorbeter aus der Gemeinde gewählt wird, nicht zu diesem Amte zu, weil er ein Amhorez, ein »Mann der Erde« war, ein Unwissender am Worte des Herrn.

Er stand stundenlang vor den Fenstern des Wirtshauses auf dem Platz, wo die Zigeuner ausspielten, und lief diesen braunen Musikanten selbst ins nächste Dorf nach, wenn sie hinzogen, um dort einem Mägdlein zu ihrem Namenstage ein Abendständchen zu bringen.

Nahe dem Mannesalter kam ihm endlich die Idee, an die jüdischen Musikanten heranzutreten, dass sie ihn in den Regeln der so hoch verehrten Kunst unterwiesen. Seine Finger waren schon zu steif, um die Violine meistern zu können, seine Zunge zu schwer, um den Ansatz für die Trompete oder Klarinette zu erlernen, und da Chaske Schuster, der das Bassettel strich, an gichtigen Anfällen litt, so versuchte man es, ihn zu dessen Nachfolger heranzubilden. Er wusste nicht viel von Noten und von Tonarten, er wusste nur, dass er den Finger auf dieser Saite so hoch, auf der anderen Saite so tief zu halten habe, denn mehr als zwei Saiten hatte sein Bassettel, ein ausgedientes Orchestercello nicht – die C- und die G-Saite.

Er kannte bald alle Stücke des Repertoires auswendig, den Hochzeitsmarsch, die Melodie nach vollendeter Trauung, noch einen Marsch, die Mazurka für den Tanz, die Zepperlpolka, den Hopfer und den Ländler. Er kannte jeden Takt auswendig und wusste genau, wann der Bass zu wechseln sei. Das waren sein positiven musikalischen Kenntnisse. Groß war das Einkommen nicht, das er sich durch die Musik verschaffte. Der Hochzeiten gab es nicht viele und ein fixes Honorar wurde nicht bezahlt, sondern jeder Gast warf in die Büchse, was er wollte, und sie wollten gewöhnlich nicht viel, die Gäste.

Es ist selbstverständlich, dass Mendele als frommer Jude zur rechten Zeit ein Weib nahm, das zur rechten Zeit in regelmäßigen Abständen Kinder zur Welt brachte. Die Spesen dieser regelmäßigen Ausgabe wurden durch die unregelmäßigen Einnahmen der Musikproduktionen gedeckt. Mendele war ein braver Gatte, der seine brünette, kleine, magere Frau mit dem üblichen Kosenamen »mei Harz« [mein Herz] und »mei Gold« rief, und er war auch ein guter Vater, der seine Kinder liebte. Aber sie waren ihm nicht das, was sie jedem guten Juden in Martinsdorf waren, sie waren ihm nicht alles (Gott zuvor). Er teilte sein Herz zwischen Gott, den er dreimal täglich anrief und dem er unzählige male für die Genüsse des Lebens dankte, der Familie und der Musik. Musik! Ach, wie er sich nach wirklicher, schöner Musik sehnte!

Seine größte Sehnsucht war es, einmal im Leben nach Wien zu fahren, um dort in das große schöne Haus zu gehen, in dem der Kaiser sich von eigenen Musikern und Sängern am Abend zur Erheiterung etwas vorspielen und vorsingen lässt. Die Oper soll es heißen, wurde ihm gesagt.

Da einige Jahre hindurch der regelmäßige Kindersegen ausgeblieben war, und die unregelmäßigen Einnahmen in der Kassa, einem defekten Frauenstrumpfe, aufgespeichert lagen, entschloss er sich endlich, von Martinsdorf nach Wien hineinzufahren, um in die kaiserliche Oper zu gehen. Der ganze Ort wusste, dass Mendele Klesmer nach Wien hinein fahre, die kaiserliche Oper zu besuchen.

Ihm war die Gabe verliehen, sich jede noch so verwickelte Melodie zu merken und rein nachzusingen, so dass man sich von seiner Fahrt für das Musikleben der Gemeinde große Vorteile versprach.

Er hatte die Schabbeskleider angezogen, von allen Bekannten feierlich Abschied genommen und saß endlich im Zuge, der ihn nach Wien bringen sollte.

Die Lokomotive setzte sich in Bewegung, noch ein Rücken, ein Rufen und Winken; schon rasselte der Waggon über den Viadukt, von dem er stolz die Talmulde übersah, in der Martinsdorf sich breitete. Er blickte behaglich lächelnd zum Schloss empor, das den höchsten Hügel krönte. Ach was Schloss und Gutsherr — nicht mit Rothschild hätte er getauscht.

Fünf Gulden Reisegeld, fünf Gulden, die er anbringen durfte und zwei Tage frei, gewöhnliche Wochentage frei! Er setzte sich endlich.

Die Freude strahlte aus seinen etwa blöden Augen, und da Mendele eine gute Seele war, die nicht gerne die Freude selbstsüchtig verschloss, erzählte er im Eisenbahnwagen allen, die es wissen wollten und auch jenen, die es nicht zu wissen verlangten, dass er zum ersten male im Leben nach Wien fahre und zwar in seiner Eigenschaft als Musiker, um die kaiserliche Oper zu studieren.

Er sprach in seiner Erregung den ganzen Weg über nur von diesem Kunstgenuss, der ihm bevorstehe, und hörte von den Passagieren auch mancherlei gute Ratschläge an. Man sagte ihm die Stunde des Beginnes, auch die Preise der Sitze wurden besprochen. Da fiel ihm sein kleines Herz tief hinunter vor Schreck.

Ein einzelner Platz fünf Gulden! Fünf Gulden! Soviel trug ihm seine Kunst im ganzen Jahre und das nur dann, wenn es mindestens zwei Hochzeiten gab und wenn der Purimball und der Simchas-Tora-Ball [Fest der Torafreude] im selbigen Jahre abgehalten wurde und außerdem noch bei der großen Sude [Feier] von der Chewre Kadische [Begräbnisbruderschaft] gestattet war, Musik zu machen. Fünf Gulden für einen Sitz! Und viele hunderte von Menschen gingen in dieses Haus hinein, und der nur hoch oben stehen wollte, so hoch, ja noch viel höher, als die Kirche in Martinsdorf, der musste auch noch sechzig Kreuzer bezahlen. Und er rechnete als gewiegter Kaufmann, wie viel tausende von Gulden allabendlich in die Kasse dieser Musikanten und Sänger fließen müssten. Da beneidete er die Kunstgenossen ob ihrer glänzenden Einnahmen.

Endlich war er in Wien. Seine erste Frage war nach dem »Stücke«, das in der Oper aufgeführt wurde. Man gab »Lohengrin«. Er fragte dann jeden Menschen, der ihm Rede stand, ob es ein gutes Stück sei, dieses »Lohengrin«, und jedem erzählte er, dass er als armer Teufel zum ersten male im Leben nach Wien komme, daher für seine sechzig Kreuzer etwas Gutes haben möchte. Von 3 Uhr nachmittags an war er an dem Tore gestanden, um einen guten Platz zu bekommen. Alle Welt hatte das Stück gelobt, so dass er um sechs Uhr leichten Herzens die sechzig Kreuzer hinlegte, er schaute aber empor zu dem würdigen Herrn an der Kassa, der ihm ein Stückchen Papier dafür anbot, und fragte zitternd:

»Nicht wahr, lieber Herr, »Lohengrin« ist wirklich e gutes Stück? Ich bin nämlich zum ersten male in Wien und möcht‘…«

Aber da stieß ihn auch schon sein Hintermann, der ungeduldig des Augenblicks harrt, um auf die Galerie zu stürmen. Er beendete seine Rede abseits vom Schalter. An ihm stürmten die jungen Leute, die sich mit angestellt hatten, vorbei, um oben den günstigsten Platz zu finden. Er irrte lange im Hause umher, geblendet von den vielen herrlichen Bildern und glänzenden Statuen.

Endlich war er in der letzten Galerie angelangt und suchte nach einem Plätzchen, von dem aus er hinunterschauen konnte. Das Haus war voll und kein Raum für ihn. Da stand er ungeduldig und harrte der Dinge, die jetzt kommen sollten. Sie stimmten unten ihre Instrumente. Die Klarinette gab das A an, die Violine zog die Saiten darnach, dann kamen die Celli, die Kontrabässe, inzwischen übte der Flötist einige Läufe, und der Tonfall vieler Instrumente, die Mendele gar nie im Leben gehört hatte, klang wirr in seine Ohren. Dann wurde es stiller, ganz still, das Vorspiel begann.

Er konnte nichts sehen. Er war müde geworden und hatte sich an dem Rande eine Holzstufe zusammengekauert, mit dem Rücken gegen Bühne. Von dorther klang es nun in den süßen Akkorden. Er wusste, es müssten Violinentöne sein, aber sie klangen so geisterhaft, so zart. Er wusste auch, dass das von den Sordinen [Dämpfer; sordinieren = mit Dämpfer spielen] kam, die Zigeuner spielten gar oft mit der Sordine auf den Saiten. Aber was spielten sie da unten? Und warum packte es ihn gar so gewaltig? Er stand auf, reckte seinen kleinen Kopf in die Höhe, stellte sich auf die Zehen, als wollte er den Tönen näher kommen. Das zitterte durch die Lüfte wie wehmütiges Gebet von Engelschören, wie leises Schluchzen der Gottheit, wie die Musik der Cherubim [Engel und himmlische Berater], die den Schmerz der Gottheit zu sänftigen suchen. Die Regung in ihm wuchs, sein Atem flog, die Augen blickten starr in die Höhe, die Hände zuckten nervös und als das Vorspiel zu Ende war, setzte er sich wie betäubt auf die Holzstufe nieder.

Eine Weile vernahm er den Gesang gar nicht, das Vorspiel wirkte noch immer nach, dann aber horchte er und lauschte und sog die Töne ein, ließ die Harmonie in sich nachklingen, ließ die göttlichen Stimmen in einziehen, bis er müde vom Hören des ihm Neuen und Ungewohnten, und erregt von all dem Großen und Schönen, das er zum ersten male in seinem Leben zu vernehmen das Glück hatte, in ein leises Schluchzen ausbrach.

Eine schlanke, blonde Dame neigte sich neugierig zu ihm nieder.

»Was fehlt Ihnen, mein Herr?«

Er antwortete nicht.

Die Dame stieß ihren Nachbar, der daraufhin die Stufen hinunterstieg und den Mann ansprach.

Der erste Akt war zu Ende. Mendele wischte seine Tränen aus den Augen, er kam wieder zur Besinnung. Der junge Mann, der Schüler des Konservatoriums, und die Dame, eine heranreifende Klavierkünstlerin, gaben ihm auf seine Fragen bereitwillig Auskunft.

»Ob alle Abend so schöne Musik gemacht werde wie heute?«

»Nein, Lohengrin gehört zu den schönsten Opern.«

»Aber es gibt doch mehrere Abende, wo man so schöne Stücke aufführt?«

»Immer wenn Wagner gespielt wird.«

»Wer is Wagner?«

»Wagner ist ein großer Musikprophet, derjenige, der die alte schlechte Musik bekämpft, das ewige bum, bum, bum und tschin da da dra, der die neue Musik gefunden und in die Welt gesetzt hat.«

Das begriff Mendele. Und der junge Mann erzählte ihm, wie Wagner habe kämpfen müssen, wie man ihn verlachte und verhöhnte, bis seine Musik durchgedrungen sei. Er sagte ihm auch, dass alle Strebsamen in der Kunst diesem großen Meister nachfolgten, dass es die Aufgabe eines jeden ehrlichen Musikers sei, alle andere Musik zu unterdrücken und dazu beizutragen, dass die Menschheit dem Verständnis Wagners entgegen reise.

Mendele, der sich als Kollege legitimiert hatte, durfte nun den Platz des Konservatoristen einnehmen. Er konnte nun auch die Handlung verfolgen. Er war geblendet, von dem, was er sah, und betäubt von der Musik. Das großartige Duett zwischen Elsa und Lohengrin, der traurige Abschied Lohengrin’s, das alles fand ein kräftiges Echo in seiner Seele. Als die Oper zu Ende war, zog Mendele Klesmor als begeisterter Wagnerianer nach Martinsdorf zurück. Er verdammte die alte Musik und die alte Schule, d.h. was er dafür hielt: die weltlichen Tänze, Märsche, Melodien, den Czardas der Zigeuner. Er hatte nur eine Empfindung, nur einen Gedanken: »Lohengrin – Wagner, Wagner – Lohengrin«.

Vergeblich bat ihn der Chasen, der Kantor des Ortes, um einige frische Melodien aus der kaiserlichen Oper. Er hatte nichts mitgebracht, doch eines ja, seine große Verehrung für Wagner, das Vorspiel zu »Lohengrin« und das Schwanen-Leitmotiv. Er sang es mit seiner kleinen Stimme so rührend als möglich vor, aber aus diesen wenigen Tönen ließ sich weder ein Lechododi [Anfangsworte einer Hymne zur Begrüßung des Schabbat] gestalten, noch ein Unsane Toikew [zentrales Gebet an Rosch Haschana und Jom Kippur]. Der Kantor zog enttäuscht ab.

Bei der ersten Zusammenkunft mit seinen Kameraden erklärte Mendele, dass es mit der alten Musik aus sei und nur noch Wagner gespielt werden könnte. Die alten Herren waren außer sich. Sie hätten ja gegen die neue Musik nichts einzuwenden, doch müsste sie im Rhythmus der alten ähnlich sein. Die Melodie, die hätten sie gerne gewechselt. Aber mit dem ewigen tü tü tü seiner »Lohengrin«-Ouvertüre ließe sich doch unmöglich eine Hochzeit begleiten oder zum Tanze aufspielen.

Vom Tanzen wollte Mendele nun überhaupt nichts mehr wissen. Er erklärte die Mazurka für ein Gräuel, die Zepperl-Polka für einen Blödsinn und den Ländler für etwas Abscheuliches. Stundenlang saß er mit seinen Kameraden, sang und pfiff ihnen die Gänge aus dem Vorspiel zu »Lohengrin« vor, suchte Trompete, Klarinette, erste und zweite Violine zusammenzustimmen, aber sie erklärten alle, es sei der größte Unsinn. Er aber strich tapfer von der C-Saite auf die G-Saite hinüber, sang sein tü tü tü, hatte dabei die Töne des herrlichen Wiener Orchesters im Ohr und schaute verzückt gen Himmel. Sie lachten, weil sie nichts verstanden. O diese Kameraden, stumpfsinnige Brodfiedler [jemand, der Musik macht, um sein Brot zu verdienen] waren sie.

Nun aber war es ihm gelungen, er hatte seinen Willen durchgesetzt, sie mussten »Lohengrin« spielen. Der Hochzeitstag von Chaim Schulhofs Tochter sollte epochal werden in der Musikgeschichte von Martinsdorf.

Die Zeit von der Trauung bis zum »Essen« benützte er zur Probe mit seinen Orchesterkollegen.

Schmaie, der erste Violinist, ging nach am ehesten auf seine Intentionen ein, auch der kleine, dicke Moische Bauch, der die zweite Violine strich, fügte sich in die sordinierten Gänge, schwieriger war die Geschichte mit Modche Treffer, dem Klarinettisten. Dies war ein alter Herr mit tiefl iegenden, kleinen Augen, langer nach dem Munde strebender Nase, aufwärtsgebogenem Kinn, kurz mit einem Gesichte, das von allen Seiten dem kräftigen Munde zustrebte, dessen hängende, wulstige Unterlippe wenig Energie – und viel Genusssucht verriet.

Modche hatte keine Ahnung von Zukunftsmusik oder auch nur von »Lohengrin«, er quietschte immer zur Unzeit, und vermochte absolut keine »Harmonie« zu bilden, was seine Aufgabe gewesen wäre, zusammen mit dem großen Ascher Falk, dem Trompeter.

Mendele aber war geduldig, ach, und er hörte in den Tönen seiner Kollegen all‘ die göttlichen Harmonien, die noch von Wien her seine Sinne umgaukelten.

Um drei Uhr begab sich die Kapelle ins Hochzeitshaus. Das »Essen« sollte beginnen, man sah schon den Rabbi mit seinem Stab durch die Gass geh’n, ihm nach alle Geladenen. Aber auch viele Ungeladene zogen zum Hause Reb Chaims, um im Hofe der Musik zu lauschen. Ja sogar vom Markt und vom Kirchbergl herunter kamen Hörer; die Nachricht von der »Lohengrin«-Premiere hatte auch die christlichen Honoratioren in die Judengass gelockt. Das allgemeine Händewaschen war vorüber. Der laute Segensspruch des Rabbiners folgte, die ersten Brocken der weißen Barches [weißes Zopfbrot/Challe] wurden verteilt und das »Essen« begann.

Der Wein löste die Zungen, man lachte, schäkerte, schrie und sang wirr durcheinander, bis nach einer Stunde das Zeichen zum Benchen gegeben wurde, zum Segen nach dem Essen.

Auch dies ging vorüber, die Späße des »Schalksnarren«, der seine derben Witze in holperigen Reimen entlud, sie nahmen auch nicht mehr viel Zeit weg. Der Sarver Servierer, Caterer hatte die Hochzeitsgeschenke ausgerufen und zwar genau nach der üblichen Vorschrift, ob von Bräutigamsseite oder von der Sippe der Braut die Geschenk komme, worauf der Name des Gebers dann immer mit lautem Hallo begrüßt wurde. Schließlich schlug auch die Stunde der eigentlichen Musikproduktion, die Mendele mit sichtlicher Ungeduld erwartet hatte. Alles blickte erwartungsvoll nach den fünf Musikanten. Die Violinen wurden sordiniert, ein leises Winseln in bewegten Figuren drang in die Lüfte und die Klarinette versuchte den Bewegungen in maßvoller Weise nachzufolgen. Diese Bemühungen wurden aber nur durch das Umschlagen des Blattes quittiert, dessen jämmerliche Töne die lebhaften Zuhörer zwang, die flachen Hände vor die Ohren zu legen. Mendele aber ließ sich nicht irre machen. Er strich immer drauf los und sang mit seiner kleinen, klaren Stimme die ganze Tonfolge, wie sie sich in seinem Gedächtnisse aufgespeichert hatte. »Tü tü tü tü tü tü« klang es. »Nun sei bedankt, mein lieber Schwan.« Diese paar Takte hörte man, dazu das »schrum schrum« der zwei Bass-Saiten. Die Violinen strichen wirr durcheinander, die Klarinette versuchte es auch, aber ohne Erfolg, so etwas wie eine melodische Tonfolge herauszuquetschen, die Trompete hatte einige Momente energischer Tätigkeit, es half aber alles nichts. Erst einer und dann ein anderer von den jungen Leuten, schließlich auch die Bejahrten, das ernste Brautpaar und die Brauteltern, sie alle lächelten erst, dann lachten sie laut im heiteren Chore, dann immer lauter und ausgelassener, bis dass die Töne der Violine und des Bassettels und auch die zart, kleine Stimme Mendeles übertönt, erdrückt, vernichtet war.

Mendele stand auf, ängstlich und verlegen umherschauend. Dann aber griff er nach seinem Instrumente, steckte den Bogen zwischen die Saiten, streckte die linke Hand in den breiten Gurt und warf mit einem Ruck das Bassettel über die Schulter, wendete sich und ging.

Man wollte ihn beruhigen. Reb Mendele, Reb Mendele! Man hielt ihm Gläser voll Wein entgegen, er aber ging seines Weges. Im Hofe standen die Leute in lachenden Gruppen, sie sahen Mendele nicht. »Meschugge«, rief einer, »nu na, meschugge metoire« [metojre, jiddisch für »verrückt«, »toll«, »fantastisch«, »super«; zusammen mit meschugge etwas besonders verrücktes], entgegnete ein anderer. Mendele nickte, als rufe man ihm ein lautes Bravo zu. Er war tief gekränkt, aber nicht erbost. Der junge Herr in Wien, der Musik studiert, hat ihm ja gesagt, dass Wagner ausgelacht wurde, weil man in nicht verstand, nun warum soll Martinsdorf besser sein als Wien? Aber er hatte ihm auch gesagt, dass es Pflicht eines jeden strebsamen Musikers sei, Wagner zum Siege zu verhelfen, die alte Musik zu unterdrücken. Das erste war missglückt, aber die alte Musik sollt auch nicht triumphieren, o nein. Am nächsten Tage wusste ganz Martinsdorf, dass Mendele nicht mehr spielen wird: nie, nie mehr. Das ärgerte die Leute und sie rächten sich dafür.

Wenn man etwas recht Lächerliches, Absurdes, Verrücktes bezeichnen wollte, so hatte man ein neues Wort dafür geprägt bekommen, »Lohengrin«. Auch der Sprachschatz im Ghetto für einen Verrückten hatte eine Bereicherung erfahren. Man sage jetzt statt meschuggener Mensch »Wagner«. Mendele Klesmer hatte von diesem Tage an für alle Zeiten seinen Beinamen »Mendele Lohengrin« oder »meschugge Wagner«.

Es kamen böse Tage für ihn.

Die Zeiten waren schlecht in Martinsdorf und Umgebung, die Bauern wurden immer schlauer. Sie verlangten für ein Hasenfell jetzt so viel, als es in Wien galt. Die Verdienste wurden immer karger. Um seines eigenen Interesses willen riet ihm seine Frau, sein Bassettel wieder hervorzuholen, aber auch des allgemeinen Wohles wegen; er sollte seine Freunde in ihrem Gewerbe nicht stören und die Menschheit nicht in ihrer Erquickung. Er aber blieb hartnäckig; er rührte keine Saite an. Er ging still und in sich gekehrt durch die Straßen; nur wenn er ins Freie kam, dann dehnte er sein dünnes Stimmchen in jenen Melodien aus, die er von der Oper des großen Zukunftsmusikers noch im Ohre behalten hatte.

Der Winter war in der Judengasse von Martinsdorf musiklos vorübergegangen. Kein Purimball wurde abgehalten. (Denn die Zigeunermusik war zu teuer, abgesehen davon, dass es fraglich gewesen wäre, ob sie in der Judengasse gespielt hätte.) Das Fest des guten Königs Mordechai und der schönen Esther war ohne Sang und Klang vorübergegangen. Das Passahfest rückte immer näher. Um diese Zeit kamen die Söhne der jüdischen Familien, die in Wien lebten, um die Kaufmannschaft zu erlernen oder um zu studieren, auf einige Tage zu ihren Eltern.

Ein junger Student, der auch ein wenig Musik trieb, der Sohn von Reb Modche Freund, hatte von Mendeles fixer Idee gehört. Er beschloss, ihn zu heilen. Am ersten Passahtage drängte sich jeder »nach Schul« an die Studenten, wie auch alle anderen aus der Fremde gekommenen, um ihnen das Scholem alechem [begrüßen, Ehrerbietung zeigen, Friede wünschen] zu bieten. Auch Mendele reichte den jungen Leuten die Hand, was der Student benützte, um ein Gespräch mit ihm anzuknüpfen. Aber Mendele war verstockt, er wollte das Geheimnis seiner Seele nicht mehr preisgeben, er fürchtete, verlacht zu werden. Da rückte denn der junge Student im Sturme vor; er setzte dem alten Manne seine Waffe brüsk an die Brust.

»Sagen Sie, Reb Mendele, Sie interessieren sich so für Wagner und wollen ihn mit aller Gewalt in Martinsdorf bekanntmachen! Wissen Sie auch, dass derselbe Wagner ein großer Judenfeind ist?«

Mendele blieb in starrem Schreck stehen, runzelte die Stirne, zog die dünnen, hellen Augenbrauen zusammen, misstrauisch zu dem Sprecher hinüberblickend.

»Sie haben gehört, dass ich meschugge geworden bin?«

Der junge Mann schüttelte verneinend sein Haupt.

»Ich weiß, man heißt mich meschugge. Aber so meschugge bin ich doch nicht, dass ich Ihnen solche Schmonzes [Geschwätz, albernes Gerede] glaube. Wie heißt, Wagner is e Judenfeind? Was hat die Musik mit die Juden zu tun oder mit die Christen? Machen ihm die Juden Konkurrenz? Was hoaßt Jud, was hoaßt Christ bei Musik? Is Musik koscher? Is eine Melodie trefe [unrein]? Muss man denn Noten einsalzen und auswaschen [wie es nötig ist, um z.B. Fleisch koscher zu machen]? Muss man eine Fidel schachten [schechten, ein Tier auf koschere Weise schlachten]? Wie heißt also Wagner is e Judenfeind? Fragt man in der Oper, wenn er fünf Gulden bezahlt hat, ob er e Jud is oder e Goi?«

»Aber Wagner is doch ein Judenfeind.«

»Erzählen Sie mir nix. Wer e solche Musik macht, der steht zunächst zu Schemis borach [zum gesegneten Namen (Gott)], zu Gott selber, und wer so hineingreifen kann in e Menschenherz«…

Der Student zuckte mit den Schultern.

»Sie werden sagen, ich bin meschugge. Aber ich war doch in Wien, in der kaiserlichen Oper, und mir hat ein junger Herr gesagt, was de Musik studiert, vom Konservatorium, und e feines, großes, blondes Fräulein, was e große Klavierkünstlerin werden will, dass Wagner ein Prophet is in der Musik. Nu seit wann sein Propheten Judenfeinde?«

»Das ist ja richtig«, bestätigte der Student, »er ist ein berühmter Meister, ein großer Komponist, aber er hat seine Judenfeindschaft selbst bekannt, er hat sie in einer Schrift niedergelegt. Sie heißt »Das Judenthum in der Musik.«

Das schien ernst. Mendele trat dicht an den jungen Mann heran.

»Sie, Herr Freund, ich hab noch Ihren Großvater gekannt, das war ein ehrlicher Jüd, in Genedim soll er ruhen, und auch Ihr Vater is e solcher Jüd, halten Se mich nicht zum Narren, tun Sie mir nix weh, wenn es nix wahr is.«

»Es ist aber wahr.«

Mendele stand eine Weile still und schaute zähneknirschend zu Boden.

»Wie heißt das Buch?«

»Das Judenthum in der Musik.«

»Ich danke Ihnen.«

Er wollte gehen, drehte sich aber wieder zurück.

»Und kriegt man das wo zu borgen oder zu kaufen?«

»Es ist im 5. Band der gesammelten Schriften von Wagner erschienen.«

»So, so, im 5. Band in Wagner’s Schriften, so, so.«

Damit ging er. Chaim Freund’s Sohn schien seinen Zweck erreicht zu haben. Mendele ging zwar noch immer träumerisch umher, er mied seine Orchesterkollegen, hie und da drängte er sich wieder unter die Leute, er witzelte, er sang zeitweilig eine alte Melodie vor sich hin, er war dann sogar lustiger als früher.

Die Stimmung Mendeles war für die Gemeinde um diese Zeit nicht ohne Wichtigkeit, denn am Lag Beoimer, am 33. Tag der Oimer-Zählung [Lag Baomer, Halbfeiertag, am 33. Tag des Omer-Zählens] , sollte eine Hochzeit stattfinden. Oimer, das sind die 49 Tage, die vom Passachabend bis zum Schewuausfeste vergehen, dem Tage der Offenbarung, der Übergabe der Zehn Gebote an Moses. In dieser Epoche darf nur an einem Tage, an diesem 33. Tage der Zählung geheiratet werden. Und dieser Tag vergeht selten in einer Judengemeinde, ohne durch eine Hochzeit gefeiert zu werden. Da war es denn wichtig zu erfahren, ob Mendele noch immer halsstarrig seine Mitwirkung bei diesem feierlichen Akte verweigere.

An den kleinen Musikanten selbst wagte sich niemand heran, man wollte sich nicht beleidigen lassen. Es wurde versucht, durch die Frau Mendeles zu erfahren, wie er über die nächste Hochzeit denke. Chaile Klesmertin war mit einem Male eine wichtige Persönlichkeit geworden. Beim Schabbes-Gottesdienst beeilten sich die reichsten Frauen, sie von der hintersten Bank an die Glaswand vorzuschieben, von der man in die Männer-Schul hinabsehen konnte, und die Frauen der größten Gottesgelehrten schlugen ihr am Pessach den Machser [Machsor, Gebetsbuch] auf. Wenn sie am Freitag den Scholettopf [Tscholen, Tschulent, Schalet, Scholet – Eintopf mit Bohnen, Rindfleisch, Kartoffeln, Eiern für Schabbat, wird vor Schabbateingang zum Kochen gebracht und bei geringer Hitze bis Samstagmittag warmgehalten] zu Schimele Beck trug, dann gesellten sich die Frauen zu ihr, namentlich die Frauen aus der Familie der Verlobten und frugen sehr ausführlich über die Beschaffenheit ihres Samstagsgerichtes, ob sie wohl Rauchfleisch hinuntertrage, oder eine Kugel [Auflauf aus Nudeln oder Kartoffeln] bereitet habe, oder gar einen Ritschert mit einem Gänsekaren [Eintopf mit Graupen und evtl. Gänsefleisch, wie Tscholent, aber eher in Österreich-Ungarn beheimatet]. Und so oft sie die Magerkeit ihres Samstaggerichtes besprochen hatte, tröstete man sie auf die nächste Hochzeit, bei der man gewiss sehr viel Geld einwerfen werde. Sie schüttelte stets das Haupt und meinte mit einem tiefen Seufzer: »Leider wird mein Mann nix mehr spielen.«

Aber am zweiten Samstag nach dem Passahfeste hatte sie ihr Benehmen geändert. Sie war nach der Schul zu Schimele Beck gegangen, um im Hofe zu warten, bis der Ofen geöffnet werde. Am Freitag bringt jede Hausfrau ihre Töpfe voll jener Kostbarkeiten, die unter dem Gesamttitel »Scholet« weltberühmt geworden sind, zu Schimele Beck. Der Deckel ist durch eine Teigschicht an den Rand des Topfes festgeklebt, auf dem, in hebräischen Lettern mit Kreide geschrieben, der Name der Besitzerin prangt. Der ganze Backofen wird mit der Sabbath-Speise angefüllt, dann geschlossen. Am Samstag, während die ersten Frauen aus der Schul laufen, öffnet man den Ofen. Mit gierigen Blicken schauen die Weiber nach jedem herausgereichten Gefäß, ob sie es an Form, Farbe oder an den halb verrußten Namenszügen als das ihre zu erkennen vermögen. Ein Schreien und Rufen: »Meine Kügel, meine Bondlach, meine Scholet-Eier«, ein Protestieren, wenn man den falschen Topf gegriffen hat, ein Kichern und Lachen erfüllt dann den Hof. Man hat nur einen Gedanken, die richtigen Töpfe zu bekommen, um sobald als möglich nach Hause eilen zu können. Das war eine Aufgabe, die große Sorgfalt erforderte. Denn ach, mit Schmerz sei es verzeichnet, es gab in Martinsdorf böse Menschen, die nach dem Scholet-Topf des Nächsten Gelüste hatten, besonders wenn sie ahnten, dass er besseren Inhalt berge, als der ihre.

Aber heute herrsche Ruhe in der sonst regen Menge. Man lässt ruhig einen Topf nach dem anderen herausreichen, der Hof füllt sich mit rauchenden Gefäßen, der Duft des durchgekochten Fleisches, der fetten Gansbrüste und gefüllten Hälsel, der echte und rechte Scholet-Duft steigt unbemerkt in die Lüfte, denn Chaile Klesmertin erkläret mit strahlendem Gesichte den hochaufhorchenden Frauen, dass ihr Mann Lag Beomer bei der Hochzeit von Awrohom Schürmachers Tochter spielen werde. Trotzdem die Balbatim [Hausherr, Familienvater, Besitzer, Plural von Balabos] ungewöhnlich lange gewartet hatten, bis die edle Sabbath-Speise ihnen heimgebracht wurde, gab es doch in keinem Hause ernstlichen Zank. Die frohe Nachricht, dass Mendele nicht mehr böse sei, besänftigte die Aufregung selbst jener Männer, deren Frauen einen falschen Topf bekommen hatten und nur dürre Bohnen anstatt Bondlach mit Darrefleisch servierten. Wenn man Mendele frug, was ihn zu dieser Sinnesänderung veranlasst habe, so bekam man keine Antwort. Es wagte aber auch niemand, ihn irgendwie zu reizen. Denn als ein killebekannte [gemeindebekannter] Chuzpebeponem [jemand, dem die Frechheit/Chuzpe ins Gesicht/Ponim geschrieben steht] ihn am nächsten Samstag beim Schulgehen mit »Gut Schabbes, Reb Wagner« ansprach, war ihm der kleine Mann mit solcher Wut an den Hals gesprungen, dass die umstehenden Männer Mühe hatten, den Chillel haschem [hebräischer Begriff für die Entweihung oder Schändung des Namens Gottes], diese Versündigung an dem Allerhöchsten, einen brutalen Streit am Sabbath zu verhindern. Man konnte gar nicht begreifen, dass der sanfte Mendele, der kleine Musikschwärmer, sich zu solcher Gewaltsäußerung habe hinreißen lassen, es war auch, als bereue er seine Heftigkeit, denn die nächsten Tage verlebte er noch zurückgezogener als sonst.

Er kam jetzt immer als letzter in die Synagoge, eilte als erster hinaus, um nur ja niemandem Rede stehen zu müssen. Er war wortkarg und mürrisch geworden und in seinen einsamen Dorfgängen blieb ihm der Trost des Gesanges versagt. Er blickte immer starr vor sich hin, nur manchmal schrie er ganz wild hinaus: »Das is nix möglich, das nix möglich«.

Und dann, wenn er so seiner Empfindung ein wenig Luft gemacht hatte, schwirrten ihm wieder dies süßen Zaubertöne aus dem Lohengrin-Vorspiel durch die Sinne, schmeichelte sich der Sang an den Schwan in sein Ohr. Eine Weile ging er, umweht von diesen Tonbildern, ruhig vor sich hin, die Stirne faltenlos, das Auge freiblickend, wenn er dann den Mund öffnete, um die Töne, die in ihm lebten, vor sich hinzuschmettern, dann zuckte er zusammen und hörte im Geiste, was ihm Chaim Freunds Sohn erzählte.

So kam der 33. Tag im Omer. Man weinte und schluchzte nun im Hause von Reb Awrohom Schürmacher. Das Decktuch fiel über eine jugendfrisches Mädchengesicht, das man zu einer jungen Frau missgestaltete. Mendele Klesmor marschierte wieder hinter den zwei Violinen, der Klarinette und der Trompete und strich fleißig zum Hochzeitsmarsch. Und wieder war sein Sinn nicht bei dieser Verrichtung, sondern fern in der schönen Kaiserstadt, im kaiserlichen Opernhause. Niemand aber sollte es erfahren, wohin seine Gedanken eilen, wo seine Sehnsucht ihn hinzog, nicht einmal seine Frau hatte eine Ahnung, was er mit dem Gelde vorhatte, das bei der Hochzeit reichlich eingeworfen wurde.

Zwei Tage später erhielt der junge Herr Freund in Wien einen Brief in jüdischen Lettern mit einem einliegenden Papiergulden. Der Brief war von Mendele, der bat, ihm für diese Summe das Buch, er wisse schon welches, zu kaufen. Leider genügte dieser Betrag nicht, denn ein Band von Wagners gesammelten Schriften und Dichtungen kostete 2 Gulden 50. Mendele war durch diese Nachricht arg betroffen. Noch 1 Gulden 50. Er rechnete. Selbst wenn im Sommer noch eine Hochzeit stattfinden sollte, ginge es nicht, eine reiche konnte es nicht sein, dann solch‘ große Ereignisse werfen schon lange ihre Schatten voraus. Eine Mittelhochzeit aber trug höchstens 40 bis 60 Kreuzer.

Blieb noch die Chewre Sude und der Simchathora-Ball, und wenn die auch zusammen 1 Gulden 50 einbringen sollten, das dauerte ja noch fünf Monate. Fünf Monate, so lang musste er den Schmerz in sich verschließen, solange musste er schwanken zwischen Hoffnung und Verzagtheit und solange musste er noch an ihm zweifeln, an dem großen Propheten, an jenem Gottgesandten, der ihm berufen schien, dem Allerhöchsten selbst mit seiner Musik das Herz zu bewegen.

Woche um Woche verließ er am Sonntag sein kleines Stübchen, um ohne Freude, ohne Erquickung, von Dorf zu Dorf, von Hof zu Hof, von Försterhaus zu Försterhaus zu wandern, durch Staub und Hitze, um den Lebensunterhalt für seine Frau und die Seinigen zu erwerben. Er wurde immer ernster, immer wortkarger, mürrisch und verdrossen, zerfallen mit sich und der Welt. Endlich besaß er auch den Rest des Geldes, er sandte es nach Wien und harrte der Erlösung. Als er das Buch in den Händen hielt, drückte er es erst an sich, am liebsten hätte er es zum Munde geführt, um es wie ein heiliges Werk vor der Benützung mit einem ehrfurchtsvollen Kuss zu begrüßen. »Gesammelte Schriften und Dichtungen von Richard Wagner«, buchstabierte er Silbe um Silbe vom Deckblatt herunter.

Der junge Student hatte ihm mit Papierstreifen die Stellen bezeichnet, die vom Judenthum in der Musik handelten. Er las sie bedächtig. Zwei Sätze waren dick angestrichen.

»Wir haben uns das unwillkürlich Abstoßende, welches die Persönlichkeit und das Wesen der Juden für uns hat, zu erklären, um diese instinktmäßige Abneigung zu rechtfertigen, von welcher wir doch deutlich erkennen, dass sie stärker und überwiegender ist, als unser bewusster Eifer, dieser Abneigung uns zu entschlagen.«

Das war ihm zu hoch. Er vermochte zwar, die Silben zusammenzuklauben und jedes Wort auszusprechen, aber sowie er zwei Worte gelesen hatte, verlor er den Sinn und das Verständnis für das Gelesene. Die ineinander geschobenen Begriffe machten es ihm unmöglich, den Sinn des langen Satzes zu verstehen.

Dann kam der zweite bezeichnete Satz.

»Der Jude, der bekanntlich einen Gott ganz für sich hat, fällt uns im Leben zunächst durch seine äußere Erscheinung auf, die gleichviel, welcher europäischen Nationalität wir angehören, etwas dieser Nationalität unangenehm Fremdartiges haben. Wir wünschen unwillkürlich, mit einem so aussehenden Menschen nichts gemein zu haben.«

Das »Unwillkürlich« verstand er nicht, aber »wir wünschen nichts gemein zu haben«, das war ihm wohl verständlich und gemeinmachen mit jemandem, »etwas gemein haben« das war auch der im Jargon übliche Wortgebrauch. Und doch, er hatte gemeint, in dem Buche einen Satz zu finden, die Juden seien alle Gauner, so wie er es so oft in Froschdorf und Wolksdorf gehört hatte, wenn er den Bauern etwas verkaufen wollte, oder die Juden müsse man erschlagen, was ihm oft von robusten Bauernburschen zugerufen wurde, wenn sie ihn allein auf der Straße trafen. Er wollte in seiner Not jemanden befragen, der es besser verstehen müsste als er.

Er dachte zunächst an den Rabbiner. Aber der würde ein deutsches Buch gar nicht in die Hand nehmen. Der Schames verstand nicht viel mehr deutsch als er selbst, sie würden auch in ihrer Empfindlichkeit gleich außer Rand und Band geraten. So entschloss er sich denn, zum Advokaten zu gehen, zum christlichen Advokaten, der auf dem Marktplatze neben dem Bezirksgericht wohnte.

Hätte der freundliche Rechtsanwalt gewusst, welches Unheil er stifte, er würde ihm wohl die richtige Auskunft verweigert haben. Aber er war ein freundlicher Herr, der dem armen Juden gerne gefällig sein wollte. Da er sich selbst für Musik interessierte, las er diese ihm unbekannte Arbeit Wagners mit großem Interesse.

Bald hatte er den Sinn der ganzen Schrift, namentlich aber der angeführten Sätze verstanden und dem Juden ehrlich erklärt. Mendele saß erst eine Weile, ohne zu sprechen, dann erhob er sich und frug nach seiner Schuldigkeit. Der Advokat verzichtete lächelnd auf jedes Honorar. Mendele wollte, als Entschädigung für die verlorene Zeit, das Buch dort lassen. Es wurde nicht angenommen.

Ach, er hätte es so gerne dort liegen lassen, dieses Buch, das ihm den Glauben and den großen Propheten, die Zierde seiner einsamen Stunden und die Erquickung seines armen Daseins geraubt hatte.

Er ging traurig aus dem großen Hause, schlich am Bache entlang, der die Judengasse begrenzt, um über die Brücke nach Hause zu gehen. Unbewusst riss er mit seinen zuckenden Fingern ein Blatt um’s andere aus dem Buche, zerstückelte es in kleine Teilchen, die den Boden besäten. Vom Marktplatz in die Judengasse führte dann eine seltsame unregelmäßige Linie.

Bei der Synagoge blieb Mendele stehen.

Er fasste das eiserne Gitter, sah stumpf nach dem kleinen Platz, auf dem die Trauungen stattfanden und schüttelte dann den Kopf. Nein, dort wird er nie mehr stehen können. Das öde Schrum Schrum, es soll ihn nicht mehr quälen, indem es die anderen begeistert — es ist zu hässlich, zu gemein. Wie arm wird nun das Leben sein. Keine Musik, kein Prophet, kein Wagner. Doch da drinnen bei seinem alten Gott, mit dem er schon so oft innig Zwiesprache gehalten hat, da wird er Ersatz finden, neue Lebenskraft. Wird er? — Wird er wirklich — ? Hat nicht Wagner gesagt, dass der Gottesdienst der Juden würdelos ist, ein geistloses Babbeln. Wird er nach wie vor in Gott versunken, sein omen scheme rabu [vom Gebet Schma Israel] heraus schmettern, um dem Kantor zu respondieren oder wird er lauschen, horchen, ob die Stimmen würdig und harmonisch klingen, wie es vielleicht Wagner hören möchte!

Verstört und verdüstert zog er endlich weiter, seiner Wohnung zu, in seine Stube.

Wie ärmlich, wie kahl das alles war. Der geborstene Tisch, die engen Betten, die schmucklosen zersprungenen Wände, der holperige Lehmboden. Er hatte es nie gesehen, nie so gesehen wie heute, denn bisher zählte er sich zu den glücklichsten Menschen.

Ein Sohn des auserwählten Volkes, der mit seinem Vater mit seinem Gotte in schönster Harmonie lebte, dazu die Gabe der Musik, die sein Leben bereicherte, auch das tägliche Brot mangelte nicht, was fehlte ihm? Nun aber hatte er es erfahren, dass er hässlich und gering sei. — Wagner will nichts mit ihm gemein haben — sein Prophet, sein Erlöser verachtet ihn.

Da stand er mit hungrigen Augen und leerer Hand vor seinem Bassettel.

Das nahm er von der Wand, strich es zärtlich und entlockte ihm einige Pizziccato-Töne, während dicke Tränen auf das Instrument fielen.

Wieder hörte er die herrlichen Töne des Lohengrin-Vorspieles: und er saß zwischen dem Manne, der die herrliche Musik nach allen Regeln der Kunst studiert, und der schönen, blonden Dame, er hörte das Lied an den Schwan, die düsteren Gesänge der Ortrud, das herrliche Brautlied, das Duett, und das alles tanzte in seinem Hirn einen wirbelnden Reigen, so süß und so selig, so — so

Aber nein, er durfte nicht — Wagner hasst die Juden. Ach, wie sein armes Herz zuckte, wie es sich in tiefem Weh bäumte . . . »Ich versteh«, schrie es in ihm, »ich weiß, was du willst. Ich mag auch nicht das ganze lange Leben denselben Ländler, denselben Hopser, dieselbe Zepperl-Polka spielen. Ich hab‘ nur nichts gelernt, ich hab‘ Brot gebraucht, ich hab’ keine Zeit gehabt. Wir müssen uns alle so schwer sorgen für das bisschen Leben, wir haben noch keine Zeit gehabt, wir in Martinsdorf. Zeit brauchen wir, lasst uns Zeit!«

Hinter ihm reckte sich sein kleines, armseliges Dasein, sein enges, dumpfes Leben empor, das er zum ersten male in seiner nackten Ärmlichkeit sah — vor ihm stand die große Kunst — das Hohe, das Ersehnte, das er träumerisch ahnte, das ihn aber abstoßen will.

Es war, als müsste er sein Leben aufrollen, es seinem Gegner zu weisen, als müsste er ihm — doch nein, Wagner ist gerecht, er kennt die Ursachen unserer Gebrechen, er ist kein blinder Hasser — er sieht auch einen Ausweg — unsere Auflösung — den Untergang, so steht es in dieser Schrift geschrieben. Mendele zitterte — den Untergang des auserwählten Volkes — hahaha! Dann hob er mit beiden Armen etwas Großes hoch über seinem Haupt empor, schleuderte es wild von sich — — ein dumpfer Schlag, ein winselnder Laut — am Boden lagen die Trümmer des Bassettels von Mendele Klesmer.

* * *

Und wenn man in Martinsdorf fragt, warum sie keine jüdische Musik mehr haben, dann lautet die Antwort: Da is Mendele Lohengrin Schuld daran.

Mendele Lohengrin. Die Geschichte eines Musikanten. Von H. York-Steiner, in: Die Welt Nr. 16 /22.4.1898; Nr. 17/ 29.4.1898; Nr. 18/ 6.5.1898