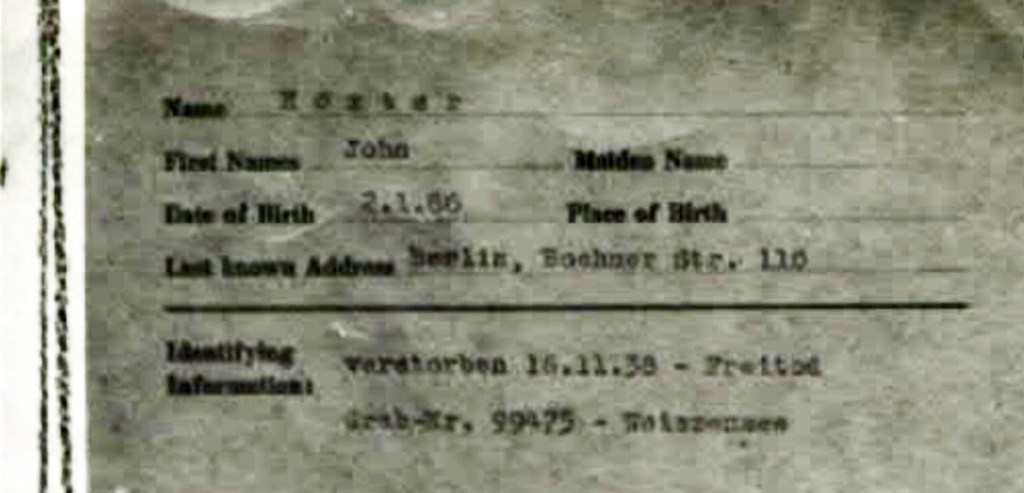

In memoriam JOHN HÖXTER (2.1.1884 – 15.11.1938)

Dass über John Höxter, den »dunkelsten aller Morphinisten«, den »Dante« und »Ahasver«, der im »Romanischen Café« als »Pumpgenie« von Tisch zu Tisch wanderte wie der Ewige Jude von Land zu Land und dessen Freunde heute zur ersten Garde des literarischen Expressionismus zählen, so viele Anekdoten und Gerüchte und so wenig »harte Fakten« zu finden und nur verstreute Bilder, Texte und Gedichte erhalten sind, ist leider kein Wunder. Der jüdische Maler, Poet, Dandy, Schnorrer, Bohemien, Kaffeehaus-Nomade war ein Luftmensch, ein bitterarmer drogenabhängiger Sonderling, ein Unbehauster, ein Zerrissener, der jedem sein enzyklopädisches Wissen, aber kaum je etwas über sich selbst preisgab, und schließlich, von den Nazis in den Tod getrieben weitgehend vergessen wäre, würde nicht, wenn auch in großen zeitlichen Abständen, jemand an ihn erinnern. 1

MISCHPOCHE

Einige seiner Zeitgenossen behaupteten, John Höxter sei «aus Höxter gebürtig« (Paul Raabe) oder »der aus der Art geschlagene Sohn eines Rabbiners« (Kurt Hiller) gewesen. Vielleicht kam seine Familie tatsächlich ursprünglich aus Höxter, vielleicht war unter seinen Vorfahren auch ein Rabbiner; der zu gleichen Zeit wie John in der Berliner Gipsstraße lebende orthodoxe Rabbiner Dr. Levi Höxter (1863–1927) war jedenfalls nicht mit ihm verwandt, möglicherweise aber Dr. Julius Höxter (1853–1944), Verfasser des »Quellenbuchs zur jüdischen Geschichte und Literatur«, das seinerzeit eifrig gebraucht und nur als »Der Höxter« bekannt war, und der aus demselben Ort stammte wie Johns Vater Samuel.

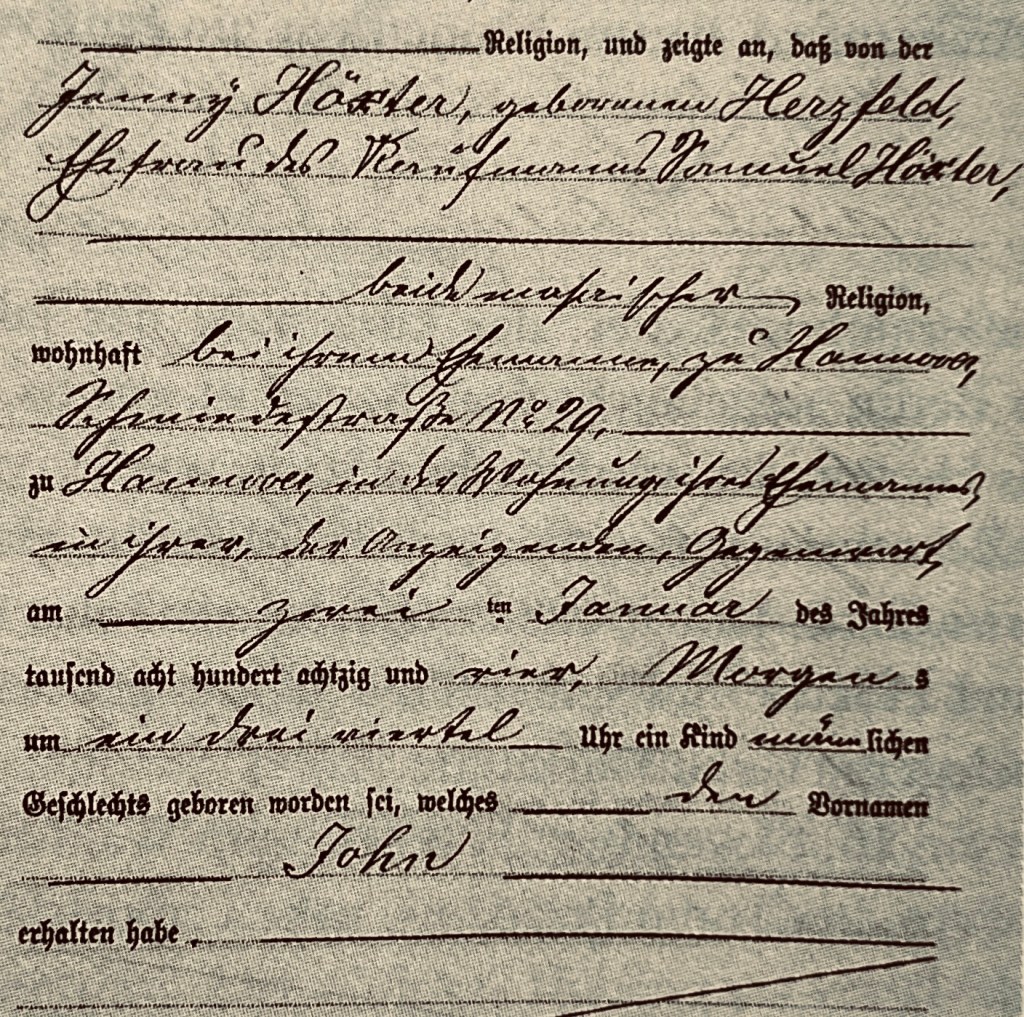

Die Höxters (auch Hoxter, Hochster, Hecksters) waren die älteste, seit 1686 nachweisbare jüdische Familie in Treysa, im hessischen Schwalm-Eder-Kreis. Samuel (Sigmund) Höxter, geboren 16.8.1855 in Neuenkirchen, Kreis Ziegenhain/ Treysa, als eines von sechs Kindern des »Handelsmanns« Joseph Höxter (ca 1820–1866) und der Hannchen Hendel Spier, verwitwete Grünebaum (1827–1906) aus dem Nachbarort Schrecksbach, war Kaufmann. Sein jüngerer Bruder Abraham war ein bekannter Tierarzt, Stadtverordnetenvorsteher und Erfinder eines Serums gegen Maul- und Klauenseuche, und starb wie seine Frau Margarethe 1943 in Theresienstadt. Nach ihm, dem Onkel John Höxters, ist in Treysa eine Straße benannt. Samuel Höxter zog jedoch als junger Mann nach Hannover, wurde Assessor (später Teilhaber) in der Firma des Tuch- und Kleiderhändlers Hersch Herzfeld und heiratete am 2.10.1878 dessen Tochter Jenny. Und in Hannover wurde auch ihr Sohn John Hans Höxter am 2. Januar 1884 in der elterlichen Wohnung, Schmiedestraße 29 geboren.

John hatte (mindestens) vier Geschwister: Julius (1879–1942 Berlin, Suizid), Minna (»Mimi«, *1882), Elisabeth (*1889, »Liese«) und Selma (»Mella«, 1892–1985, auf dem Foto). Mella, Mimi, Liese, ihr Mann und ihre Tochter Peggy konnten 1936 in die USA auswandern. Und auch seine Eltern überlebten ihn. Die Mutter starb ca 1939 in Hannover und der Vater lebte, bevor auch er im Januar 1943 starb, dann zur Untermiete in Hamburg, wie ein Beamter der »jüdischen Verwaltung« dem Standesamt anzeigte; aus einer Nachkriegsauflistung geht noch hervor, dass er in Ziegenhain zwei Wiesen und sein Vater Josef in Treysa einen Garten besessen hatte. Mehr konnte ich (bisher) zu John Höxters Familie nicht finden bzw. mögliche verwandtschaftliche Beziehungen zu weiteren Höxters nicht verifizieren.

Genauso viele Leerstellen wie sein familiärer Hintergrund weist Höxters gesamtes privates Leben auf. Private Hinweise liefert ein kurzer Lebenslauf, den Mella Höxter in den USA über ihren Bruder verfasst hat und der im Leo Baeck Institut liegt: »[…] Hans John Hoexter war von Kindheit an ein kranker Mann, d.h. er war schwer Asthmatiker und die Folge davon war, dass unser derzeitiger Hausarzt ihm ein Schreiben aushändigte, dass er jederzeit Morphium erhalten konnte. Er war ein hochintelligenter Mensch mit Kenntnis auf 7 Sprachen. Er war ein Lebenskuenstler. Er war zufrieden, wenn er sich aus Wurstpelle eine Suppe kochen konnte. Als 16 jähriger Junge ging mein Vater mit ihm zu Professor Jordan in Berlin, um zu hören, ob mein Bruder Talent zum Malen habe, worauf Prof. Jordan antwortete:»Von ihm können wir lernen.« […]

Hier findet sich also schon der frühe Ursprung des Suchtproblems John Höxters angedeutet, seine große Bildung, sein Talent, seine Anspruchslosigkeit und ein Hinweis darauf, wie er in Berlin landete. Professor Ernst Pasqual Jordan war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des hannoverschen Kunstlebens, er hatte Malerei in Berlin studiert und eine seiner Schülerinnen war die Malerin Ischi (Ilse) von König, deren Onkel wiederum der arrivierte Maler Leo von König (1871–1944) war. Möglicherweise hat also Johns Vater Jordan aus Hannover gekannt und der den Jungen an König weiterempfohlen. Denn Vater Höxter soll nach anderen nicht verifizierten Quellen, ohne dass Jordan Erwähnung findet, mit John im Schlepptau 1904 (da war er allerdings schon 20) bei Leo von König in Berlin vorstellig geworden sein, der ihn dann auch in seine Meisterklasse an der Kunstgewerbeschule aufnahm.

BERLINER ANFÄNGE

1907 wurde auch die zukünftige Bildhauerin René Sintenis Schülerin Leo von Königs. Und die, so John Höxter, 20 Jahre später im »Querschnitt »[…] geriet durch meinen Einfluß (jeder Einfluß ist schlecht, sagt Oscar Wilde, aber ein guter Einfluß ist der schlimmste) für einige Zeit ins Bummeln, Absynthtrinken und Pfeifenrauchen. Eines Abends ermahnte uns [Emil] Orlik: »Ein Jammer ist es, daß so begabte Menschen nicht etwas mehr arbeiten.« –»Ist es nicht schlimmer, Herr Professor,« antwortete ich mit der Kühnheit der Jugend, »wenn die Unbegabten die Welt mit ihren Produktionen überschwemmen? […].«

René Sintenis, eher Frauen als Männern zugetan, war nicht die Einzige, mit der Höxter in Berlin um die Häuser zog, statt mit den »Unbegabten« zu studieren. Zu seinen frühen ständigen Begleiterinnen gehörten die Diseuse Emmy Hennings, mit der »jeder schlafen wollte«, wie Erich Mühsam vermeldete, die junge Puppenbauerin Lotte Pritzel, in die wiederum Jacob von Hoddis unsterblich verliebt war, und die Schauspielerin Spela Albrecht. Sie, so Höxter, »Tochter eines deutsch-russischen Offiziers und […] aus der tiefsten russischen Provinz direkt ins ,Größenwahn‘ überpflanzt, war von einer rührenden Weltfremdheit für alles, was jenseits des Caféhorizontes lag…«.

Und im »Größenwahn« (im Café des Westens) beschrieb auch Else Lasker-Schüler die Beiden: »In der kleinen Sofaecke schlummerte Höxter, er lässt lässig die Fransen über die Augen hängen. Sein antiker Rock zerbrückelt schon, aber grünseidene Strümpfe trägt er in Lackschuhen. Neben ihm saß Frau Spela leise, eine heimliche Schnecke, fein zusammengeballt. […]«

Es wurde in der »Szene« auch viel darüber gemunkelt, ob die Frauen mehr als Begleiterinnen Höxters waren. Doch der Autor Erwin Loewenson (aka Golo Gangi) meinte über den damaligen Mitbewohner Jacob von Hoddis‘: »Er war Morphinist und hatte noch andere abweichende Neigungen, die er jeder neuen Bekanntschaft coram public liebenswürdig, kokett und humorvoll plakatierte. Gegen Einflüsse dieser Art war Hoddis gewiß gefeit […]«. Gemeint ist Homosexualität. Oder vielleicht Bisexualität. Der Schriftsteller Emil Szittya: »Merkwürdigerweise hat er bei Frauen sehr viel Glück, und prahlt, Lotte Pritzel habe auch ihm schon einmal ihre Gunst geschenkt.« Und der spätere Herausgeber des »Taugenichts« Herbert Fritsche zitiert Höxter mit dem Satz: »Meine frühere Homosexualität war schlimm, schlimmer ist aber mein Morphinismus, am schlimmsten mein Judentum.«

Wie auch immer. John Höxter hat das Studium nicht abgeschlossen – und wurde trotzdem Maler, besser gesagt Teilzeit-Maler. Heinrich Zille soll Jahre später wörtlich gesagt haben: »Den muß man doch mit nem nassen Waschlappen totschlagen, der hat richtig sein Genie verplempert. Ick erinner mir, einmal ging Hoexter am frühen Morjen im Grunewald spazieren, macht sich ein paar Notizen und malte dann den schönsten Sonnenuffgang, den ick je jesehen habe. Er hätte den ollen Liebermann übertreffen können und nu kokst er sich zu Tode…«

Doch zunächst war es dem jungen Höxter mit oder ohne Koks schon 1905 als 21-Jährigem gelungen, in Zeitschriften wie der »Ost und West« u.a. kleine Illustrationen zu dort abgedruckten Erzählungen unterzubringen.

Offenbar wurde Höxters Talent früh erkannt. 1906 war er laut Katalogen mit drei Zeichnungen (»Selbstbildnis«, Bildnis »H.W.« und »Abend«) in der 12. und 1907 mit dem Gemälde »Schloss Herrenhausen«, das 1908 auch in der Deutschen Kunstausstellung Bremen zu sehen war, in der 13. Ausstellung der Berliner Secession vertreten, wo seine Bilder neben denen der »Großen«, von van Gogh über Beckmann bis zum 1. Secessionsvorsitzenden Max Liebermann hingen.

Er selbst gab in diesem Jahr »Sechs Romantikerporträts» (Novalis, Brentano, E. T. A. Hoffmann, Jean Paul, Bettina und Achim von Arnim) bei der Berliner Buchhandlung Edmund Meyer heraus. Rudof Kurtz schrieb 1908 in den »Sozialistischen Monatsheften«: »[…] nur so viel möchte ich sagen, dass diese sechs Porträts die vollendetste bildnerische Spiegelung der Romantik ist, die ich kenne. Was der Schriftsteller zu entwirren bestrebt ist, hat der Graphiker in einer erstaunlichen Synthese ausgedrückt. Der zeichnerische Wert entspricht diesem psychologischen.«

Höxter, von dem vor allem ausdrucksstarke Radierungen, Holz- und Scherenschnitte bekannt sind, schrieb: »Meine starke Neigung eines Schwarz-Weiß-Zeichners zum Abstrahieren ist ins Grenzenlose gewachsen. In den Zeichnungen der letzten Zeit ist eine mystische Vertrauensseligkeit, für die es keine Zusammenhanglosigkeiten, keine Disharmonien mehr gibt, stylbildend geworden, so dass die einzelnen schwarzen Flächen, aus denen sich ein Kopf oder was sonst zusammensetzt, als Sonderwesen silhouettiert sind, die oft in nur weitläufiger Beziehung zum Hauptthema stehen. Es ist dieselbe Anarchie, die mich bei gelegentlichem Theoretisieren über Politik, Moral, Kunst oder was auch immer erschrickt, die hier spärlich seltsame Früchte bringt.«

Ab 1908 finden sich auch in der »Deutschen Theater-Zeitschrift« neben Reklame-Zeichnungen eine ganze Reihe »H. John Höxter« signierte karikierende Porträts aus dem Theater-Leben, u.a. »Dichter und Kritiker«, die Rezension einer Shakespeare-Ausgabe, ein Aufsatz über »Theaterplakate« gegen das »dürftige und langweilige Grau des Durchschnitts«, illustriert mit eigenen Plakat-Entwürfen und Gedichte von Höxter.

Auf dem Flusse Tschu

Aus dem Chinesischen des Thu-Fu

Das Boot fährt durch die Fluten hin.

Im Wasser ruhen Blick und Sinn.

Am Himmel wandern die Wolken.

Der Himmel ist im Wasser auch.

Verbirgt den Mond ein Nebelhauch,

Wandern im Wasser auch Wolken.

Ich fahre über den Himmel hin …

Die Liebste ruht in meinem Sinn

Wie in dem Wasser die Wolken.

1909 erscheint in der Monatsschrift »Nord und Süd« ein Holzschnitt Höxters mit dem Konterfei Edgar Allan Poes, den sogar »Die Welt«, das Zentralorgan der Zionistischen Bewegung, lobend erwähnt. Ebenfalls noch 1909 gestaltete John Höxter wundervolle, treffende Autorenporträts für den »Roman der Zwölf«, in dem zwölf Autoren – u.a. Julius Bierbaum und Gustav Meyrink – in zwölf Kapiteln nacheinander eine streckenweise absurde Liebesstory fortspinnen.

Das alles sieht nach einem sehr vielversprechenden Anfang aus. Doch schon in dieser Zeit bat Höxter Freunde um Geld und Aufträge, weil er obdachlos und körperlich am Ende sei und ihm sein Vater wegen geschäftlicher Verluste kein Geld mehr schicken könne (dessen Abstieg lässt sich tatsächlich auch in den Hannoveraner Adressbüchern ablesen).. 20 Jahre später schreibt Höxter in seinen Boheme-Erinnerungen »So lebten wir« ausnahmsweise ein paar Zeilen über sich selbst – nicht über Drogen- oder Geldprobleme, aber ein anderes seiner Dilemmata, die Diskrepanz zwischen seinen zwei »Wirklichkeiten«, die ihn offenbar von Jugend an begleitet hat:

»[…] zwei fremde Welten, und schon früh gabelt sich der Lebensweg dorthin. Wenn mich mein Vater, beunruhigt durch meine Bemühungen auf allen möglichen Gebieten und die wachsende Zahl der seinerMeinung nach verlorenen Jahre, drängte, mich doch endlich für einen Beruf zu entscheiden, so antwortete ich: ,Wie kann ich, solange ich nicht des Daseins Ziel kenne, den rechten Weg einschlagen?‘ […].«

Die Suche nach dem rechten Weg führte Höxter wohl zeitweise auch nach München. Zumindest will der Maler und Autor Richard Seewald ihn und Spela Albrecht im dortigen Café Stefanie gesehen haben, »[…] den stets schwarz gekleideten morbiden Décadent mit dem blassen Pferdegesicht unter dem steifen Hut und Spela mit ihrem großen schneeweiß gepuderten Antlitz hinter den Absinthgläsern. Wovon lebten sie? – Frauen haben vielerlei Wege; von Höxter erzählt man, er habe philosophisch gesagt, Schnorrer brauche man immer. […]«

Als Suchender, als Dandy und Schnorrer, der den nötigen Nachschub für seine Drogen nicht von seinen Versen und Zeichnungen finanzieren konnte, war John Höxter also wohl schon in seinen frühen Jahren unterwegs, und Ende 1911 jedenfalls wieder in Berlin. Denn hier hatte sich eine »Freie Wissenschaftliche Vereinigung« um Kurt Hiller gebildet, aus dem sich der bis 1914 bestehende »Neue Club« abspaltete, dessen Anhänger »ihren Ekel vor allem Commishaften im Kunst- und Wissenschaftsbetrieb und ihre Bewunderung der Einzelgeister öffentlich kundzutun« (Erwin Loewenson) wollten. Und auf den Veranstaltungen dieser »Neopathetiker« trat auch Höxter auf: »[…] Neopathos, Paradoxie, Philosophie und Psychologie, Phantastik […] Der Maler und Dandy John H. Höxter brachte»Diaphorismen« von sich. Er ist ein geistreicher Kopf, halb Philosoph, halb Claqueur. Hier ein paar seiner originellen Bonmots: »Deutlich sein heißt eine Sache um ihrer selbst willen treiben, – Jude, eine Sache treiben um ihrer Idee willen.« Oder: »Der Künstler bedarf vor allem des sicheren Bewußtseins, den doppelten Boden nie unter den Füßen zu verlieren und immer das Brett vor dem Kopfe zu haben, das die Welt bedeutet. […] .«

1911 hatte Franz Pfemfert auch die literarisch-politische Zeitschrift »Die Aktion« gegründet, die dem Expressionismus mit zum Durchbruch verhalf. Höxter zeichnete für das Blatt Porträts (u.a. Napoleon und Spinoza) und verfasste Gedichte und polemische Glossen. so über »Rußlands Judenpolitik« oder »St. Hubertus« (nachdem er einen Film über eine Jagd gesehen hatte, auf der haufenweise Tiere niedergeschossen wurden, was ihn für mehrere Tage krankgemacht hätte).

Nachdem er nicht mehr bei der »Aktion« mitmachen wollte, konnte oder durfte, schloss John Höxter sich 1912 dem Kreis um den Verleger und Autor Alfred Richard Meyer an. Für dessen Reihe »Lyrische Flugblätter« versah er den Umschlag des Gedicht-Bändchen »Wenn unter uns kein Wandrer ist« aus dem Nachlass des kurz zuvor jung verstorbenen Lyrikers Victor Hadwiger mit dem Kopf des Dichters – »sprechend ähnlich und psychologisch glänzend erfaßt«, wie sein Freund, der Autor und Anarchist Erich Mühsam befand. (Daneben noch ein späteres Buchcover von 1922 zu Oscar Wilde).

Else Lasker-Schüler schrieb im selben Jahr im Briefroman »Mein Herz« über ihren »Seelen- und Blutsverwandten«: »[…] Höxter und ich sitzen heut ganz allein im Vorgarten des Cafés; wir knobeln in der Sonne aus, daß wir beide von Beduinen stammen, er sitzt immer wie ich auf einem edlem Araberpferd, darum können wir nie ganz verkommen. Wir sind vom Stamm der Melechs [Könige] und ziehen in Gedanken immer gegen andere Rassen. Ich bin Höxter dankbar, er erzählte mir ein Wunder, seine Schwester heiße Schlôme.«

1913 erschien noch eine kleine 16-seitige Mappe – »Imagines Divi Entelechien« – von »Schlômes Bruder« in einer kleinen Auflage bei Neumann in Berlin, versehen mit Gedichten zu einigen seiner Bilder, die er »Wortkopie« nannte, wie folgendes zu dem Gemälde, das in der Secessions-Ausstellung gehangen hatte:

Herbst in Herr‘nhausen. Zwischen welken Hecken

Vom kahlen Schlosse bis zum trocknen Becken,

Wo sich antike Götter und Heroen

Geziert auf den barocken Sockeln recken

Und arienhaft zum rauhen Himmel lohen,

Lebt nur das Buchenlaub, das Sturmoboen

Zum letzten Taumeltanz vorm Sterben wecken.

Auf schwärmt es von den graden Parkwegstrecken

Und wirbelnd lärmt es an den Mauerecken.

Herbst in Herr‘nhausen; Frost und Dunkel drohen.

Wie auch immer endete im selben Jahr aber auch Höxters Mitarbeit bei der »Aktion« – mit einem in der Ausgabe vom 23. August 1913 abgedruckten pessimistischen Selbstporträt:

Das andere Ich

Mein Herz umklammert meine Füße. Bleib.

Ich stampfe Luft. Entgleite über die Dächer.

Blutschwere zieht. Dünnblaue Luft trägt schwächer.

Ich sinke zur Erde und liege beim Weib.

Berghüften im Abend. Rücken. Leib.

Im Tale ruh ich in deinem Schatten.

Gemächer Umschlingen uns lautlos.

Ein Fächer Atmet dein Mund. Flüstert. Bleib.

O Bögen der Ferne. Brücken von hier zu mir.

Straßen, die ich nie wachen Auges gesehen.

Vertrauter Hauch der Winde, die euch durchwehen.

Erreicht ihr nie das Hier?

Vor den Toren des Schlafs bleib ich tagelang stehen

Und suche zu dir.

Über das, was den als Maler und Dichter so begabten und sensitiven John Höxter behindert hat, lässt sich viel spekulieren. Äußerlich der schräge Vogel, der schrille Bohemien mit den bunten Seidenstrümpfen und dem Monokel, war er als Jude und Drogenabhängiger ein Außenseiter, und offenbar zugleich innerlich ein Getriebener, Verzweifelter, zerrissen von einer selbstzerstörerischen, depressiven Grundstimmung und düsteren Todesgedanken, ohne »Motor«, Heimatgefühl und festen Boden unter den Füßen – und auch nur ersatzweise zuhause im Kaffeehaus.

Café Wolkenkuckucksheim

Dies rauchige Café ist unser Reich,

Vor Gott und dem Kellner sind allegleich.

Anfänger und Prominente

Zahlen ihm zehnProzente.

Der allerwürdigsteBarde

Gleich dem grünsten der jungen Garde

Hält treu zu unserem, Union Jack‘:

Kaffeeschwarz, Herzrot und Gold-Tabak,

Zwar trifft man auch manchmal leider

Gevatter Schuster und Schneider.

Sie kriechen hervor aus ihrem Kolk

Und mischen sich unter das Künstlervolk.

Die Allgemeinschaft der Bohème

Scheint ihnen puncto Liebe bequem.

Doch Mimi Pinson hat Rasse,

Sie fordert Geist oder Kasse:

Und so kühn sie manch Loch in die Kasse reißt,

Nie sündigt sie gegen den heil’gen Geist,

Stets kehrt sie vom Haus am Scharmützelsee

Ins Chambre garnie heim, ins Atelier,

In das Bild, in den Traum und in den Reim

Der Gäste vom Wolkenkuckucksheim! 2

EXKURS: KAFFEEHAUS-UNIVERSUM

Stammlokal der Berliner Boheme und Höxters war anfangs das »Café des Westens« am Kurfürstendamm. Lassen wir es seine Atmosphäre von Stammgästen beschreiben:

Der Journalist und Theaterkritiker Georg Zivier: Es war »eine absichtlich unelegante Insel der halbschattigen Künstler […], die in der rauchschwadigen Luft gegen den Pomp und das Tschingderabum des Wilhelminischen Zeitalters zu Protest saßen. Jeder Schluck Kaffee, den sie hier tranken, auf Pump oder gegen bar, war eine Manifestation gegen die Stuckfassaden des Kurfürstendamms, gegen die von Damast und Tafelsilber schwellenden Gaststätten des Großbürgertums, gegen die Sieben-Zimmer-Wohnungen und überhaupt gegen die Luxuswelt, die viele erst zu schätzen begannen, als es sie nicht mehr gab.«

Der »rasende Reporter« Egon Erwin Kisch: »Hier saßen alle Richtungen: von den Überlebenden des Naturalismus bis zu den expressionistischen Knabe; von der esoterischen Mystikerin bis zu dem Plauderer, der unter drei Namen in drei Abendblättern täglich Feuilletons schrieb; vom Lieblingsromancier unserer Eltern bis zum Gymnasiasten, der den Vatermord predigte; vom reichen Bibliophilen bis zum verhungernden Verfasser der Schriften, die jener sammelte; vom temperamentplatzenden Biographen bis zu dessen blassem Objekt; vom Ministerkandidaten bis zum konzessionslosen Anarchisten; vom Herausgeber der »Zukunft«, vor dem Throne zitterten, bis zum Lyriker, der für jeden geknickten Grashalm eine Totenmesse las […]. Auch Egerias Schwestern saßen hier zu Tisch. […] Schauspielerinnen, Malerinnen, Tänzerinnen, Kunstgewerblerinnen und Freundinnen.«

Der Avantgardist und »Sturm«-Herausgegeber Georg Lewin aka Herwarth Walden lässt die braven Bürger einen Blick durch die »revolutionären Scheiben« des Cafés werfen: »Tief im Innern haben sie dämonische Gestalten sitzen sehen. Männer mit langen Haaren, schlangenhaft geringelten Locken, wildflatternden Krawatten, sezessionistischen Socken und alkoholfreien Unterhosen leben sich aus. Drücken sich bedeutsam in die Sofaecken, bespiegeln sich selbst und gegenseitig, schleudern sich biertonnengroße Weihgefäße um die stefangeorgeschen Ohrmuscheln, und bringen durch ruchloses, dekadentes Kaffeetrinken die deutsche Kunst an den Rand des Abgrunds.«

Der Maler Ludwig Meidner: »Man konnte dort bei einer Tasse Kaffee oder einem Glase Bier, die beide je 25 Pfennig kosteten, die ganze Nacht hindurch sitzen, ohne daß man von einem Kellner ermahnt wurde, etwas Neues zu bestellen. […] Wenn man jemand stets antraf, so war es John Höxter, ein junger Mann ohne bestimmten Beruf, obschon er sich als Maler ausgab, dem man aber den Bohemien sogleich ansah […]«

John Höxter selbst über die Zeit im Café des Westens: »’n Tag, Herr Hoxter!« In der Tür steht der ,roteRichard‘ [gemeint ist der rothaarige, buckelige »Zeitungskellner« Richard Frankewitz, selber eine Institution] und salutiert mit einem Zeitungshalter. »Am Bufet liegt ein Brief für Sie«. Hinter ihm grüßt von oben herab eine Gipsbüste Wilhelms II., mit unbeabsichtigter Symbolik auf den Quasselkasten, dasTelefonhäuschen, postiert. […] Aus der Nische vom Zeitschriftenschrank her ruft mir mit Alter und Programm entsprechendem Temperament der um seinen Führer, den Dr. Kurt Hiller, versammelte Kreis der damals Jüngsten, zu, die ›Neopathetikers, Inventoren der nach Kerr benannten ›Fortgeschrittenen Lyrik‹. […] Zwei Minuten bleibe ich stehen, um Hausschlüsselfragen mit Hoddis zu ordnen (einen verlor erwohl jede Woche), dann treibt es mich weiter, meinen Brief zu holen. Aber schon am nächsten Tische bleibe ich wieder hängen. Herwarth Waldens ›Sturm‹-gesellen, Else Lasker-Schüler, Dr. Döblin, Peter Baum, Dr. S. Friedländer-Mynona und Karl Einstein haben Besuch aus Wien erhalten; Karl Kraus und Theodor Loos führen ihre neueste Entdeckung, den Maler Oskar Kokoschka, den Berlinern vor. […] Nun bemerke ich auch einige Tische weiter unten meinen eigentlichen, alltäglich-allnächtigen Kameraden, Erich Mühsam, Ferdinand Hardekopf, René Schickele, Rudolf Kurtz, Ali Hubert, Benno Berneis, Lotte Pritzel, Emmy Hennings und Spela ein neues Gesicht; der Maler Max Oppenheimer (Mopp) aus Prag ist hier der neue Mann, der sich vorläufig durch Anekdotenerzählen bekannt, beliebt und geschätzt zu machen versucht. Stille setze ich mich dazu und stimme in die immer sich wiederholenden Lachsalven ein. Mopp erntet Triumphe. Endlich bemerkt er mich: ›Nun, Herr Höxter in Prag erzählt man doch, Sie seien ein so geistreicher Mann, Sie reden doch kein Wort?‹ ›In Ihrer Gegenwart, Herr Oppenheimer? Wie könnte ich, ein kleiner Gelegenheitsarbeiter des Witzes, mit einem Warenhaus konkurrieren? Nein, nein, mein Lieber, alle Achtung! Welches Riesenlager, und alles so erstaunlich billig!‹ […] Vorläufig kann Mühsam allerdings seinen Kaffee nicht bezahlen. Dr. von Rosenberg, ein stets hilfsbereiter russischer Hofrat, flüstert ihm zu: ›Mir fällt ein, ich schulde Ihnen noch zehn Mark, darf ich mir vielleicht erlauben, jetzt…‹ Sie irren‹, unterbricht Mühsam kühl, ›es waren zwanzig!‹ Ausbeuter? Anarchist? Bohemien? […]«

Kurz vor dem Ersten Weltkriege aber zog der Wirt Ernst Pauly mit dem Café des Westens in einen Neubau am Ku- damm, ließ sein altes Lokal luxuriös renovieren, nicht mehr anschreiben und schmiss die unrentablen Gäste raus. Else Lasker-Schüler, Dauergast wie Höxter, empörte sich in einem offenen Brief: »[…] unser Zorn liegt nun über dem Café des Westens wie über einem verlorenen Paradies, in dem wir nicht sündigten, aber das an uns sündigte. […] Einmal in der Woche treffen wir uns nun im Café Josty am Zoo« und »wollen Herrn Café-des-Westens zwingen, sich zu entleiben, ich schlage vor, mit dem Cafélöffel. […]«

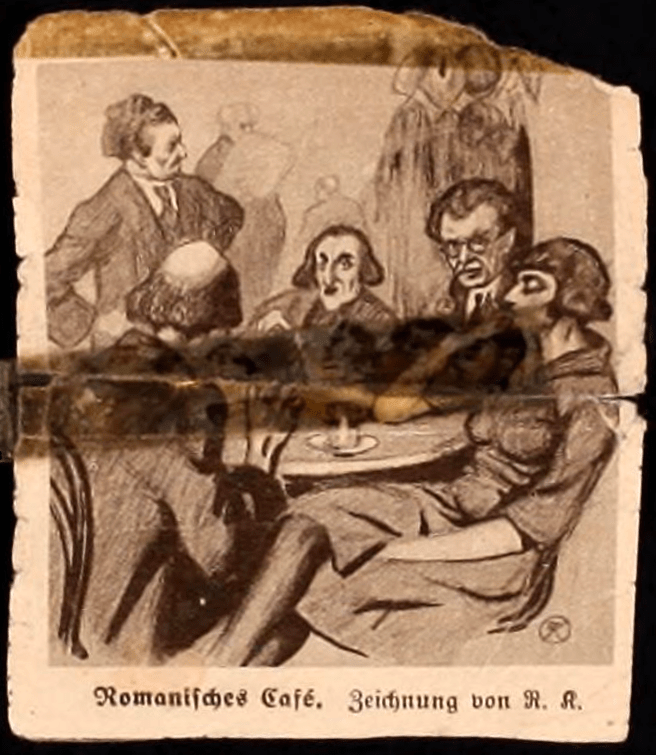

Das tat er nicht und es half nichts. Die Boheme musste sich ein neues Etablissement suchen und fand es ein paar hundert Meter weiter im »Romanischen Café« an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, mitten im Zentrum von Kinos, Varietés und Theatern, weit genug entfernt vom wilhelminischen Staat und den bürgerlich-preußischen Lokalen an der Friedrichstraße. Dabei, befand der Autor Günther Birkenfeld, war das Lokal »so farblos und frostig wie sein Name, abgeleitet von der spätwilhelminischen Romanik rund umher. […] Schräg gegenüber der Drehtür ein Büffet, das sich an architektonischer Abscheulichkeit und kulinarischer Geschmacklosigkeit mit jedem Wartesaal Preußens messen konnte. Darüber eine der wagenradförmigen Kronen, Serienproduktionen im standardisierten Makartstil«.

Auch wenn es in den 1920er-Jahren in Berlin weit über 500 Kaffeehäuser gab und etliche wie das Josty, die Lunte, die Insel, das Schwannecke oder Mutter Maenz Künstlertreffpunkte waren, verwandelte sich gerade dieser häßliche Ort in kürzester Zeit in ein Sinnbild des neuen Zeitgeistes. Anders als im früheren Refugium der Boheme herrschte hier jedoch nicht Gemütlichkeit, sondern ein ständiges Kommen und Gehen. Die neue Generation wollte sachlich, schnell, schnörkellos, kühl, unsentimental, nüchtern sein – hip eben. Nachdem man das Café noch eine Weile ironisch »Rachmonisches Café« (im Hebräischen so viel wie »erbarmungswürdig«) nannte und dort nun auch den zwangsversetzten Höxter antraf, wurde es schnell zur Nachrichtenbörse, zum Umschlagplatz für Talente und geistige Güter aller Art und zum idealen Platz, um zu sehen und gesehen zu werden, vor allem auch für jene, die erst noch etwas werden wollten.

Erich Kästner: »Das Romanische Café ist der Wartesaal der Talente. Es gibt Leute, die hier seit zwanzig Jahren, Tag für Tag,aufs Talent warten. […] Man wartet, daß das Glück hinter den Stuhl tritt und sagt: »Mein Herr, Sie sind engagiert!« […] Inzwischen vertreibt man sich die Zeit. Hierzu benötigt man das weibliche Geschlecht. Es ist vorhanden, und zwar in staunenswert hübschen Exemplaren. […].«

Die Gäste mussten sich die Räumlichkeiten des Cafés nach einer ungeschriebenen Hierarchie teilen. Der kleinere Raum, das »Bassin für Schwimmer«, war den Promis vorbehalten. Von hier führte eine Treppe zur Galerie empor, wo der Schach-Weltmeister Emanuel Lasker, aber auch Bertolt Brecht und Roda Roda Schach spielten. Alle anderen mussten sich mit dem großen Hauptraum im vorderen Bereich zufriedengeben, dem »Bassin für Nichtschwimmer«. Eine köstliche Beschreibung des Journalisten Matheo Quinz:

»Wo die Drehtüre die beiden Bassins trennt, scheiden sich zwei Welten. Hier steht Nietz, der Portier, nach Höxter die wichtigste Person. Überlegen regelt er den Verkehr und hat sich den sachlichen, verhalten-energischen Ton angewöhnt, den man sonst nur bei Irrenwärtern findet. Nur Gäste, die Herr Nietz persönlich kennt […], werden als anerkannte Gäste, sei es Künstler oder anderes, gewertet. Künstler, die Nietz nicht kennt, gibt es einfach nicht. […]

In zwei Ecken des Nichtschwimmerbassins tagt und nächtigt die kommunistische Fraktion des Romanischen; einen Tisch besetzen täglich die guten alten Talmudforscher; an diesem Tisch wurde sogar schon ein wirklich existierender Gott erfunden. Bei den Nichtschwimmern steht auch der Flechtheimtisch, und, alle übersehend, an der Stirnseite des Lokals, beobachtet der Irrenarzt Dr. Emanuel seine lieben Patienten und sucht die aus, die es noch werden könnten.

Chirurgen und ähnliches gibt es nicht im Café, das Spezialgebiet der meist anwesenden Hausärzte Dr. [Gottfried] Benn und Dr. Döhmann soll diskreterweise nicht genannt, aber im Adreßbuch nachgelesen werden.Der Kreis, den das Nichtschwimmerbassin umspannt, ist ungeheuer. Die Journalisten sind da von der Roten Fahne bis zur Kreuzzeitung. […] Die Kunsthändler sind da von [Alfred] Flechtheim bis zum bedeutendsten weiblichen Kunsthändler der Welt. Valeska Gerth und Celly de Rheidt, Jeßner und der Leiter des Liebhabertheaters in Groß-Salze; fast alle Maler: Otto Dix, Mopp, Krauskopf, Lederer. […]

Im Nichtschwimmerbassin gibt es auch Gäste, die nie an einem Tisch sitzen – außer Höxter, der ja aus geschäftlichen Gründen jeden Tisch zu erledigen hat. – Da ist ein Mann, der Mathematiker ist, ferner die Fähigkeit hat, Regenwürmer zu essen, Bumerang zu werfen, weiße Hosen und ein Monokel trägt, mit dem er durchschnittlich alle Stunden einmal durch das Bassin äugt. […]

Zwischen den beiden Bassins, im Kap der Arrivierten, steht der Honoratiorentisch, in seiner geographischen Lage klar im Gebiet der Schwimmer. In Würde thront hier [Max] Slevogt mit Bruno Cassirer. […] Hier demonstriert [Emil] Orlik zwischen zwei Teegesellschaften und vier Soupers, wie man mit der rechten und linken Hand zu gleicher Zeit zeichnen kann, ohne ein [Adolph von] Menzel zu sein. […]

Im Schwimmbassin lassen sich die Leute nieder, die Geld haben, oder wenigstens so tun als ob, also Filmleute, abgebaute Dramaturgen, Inseratenaquisiteure, Zigarettenvertreter […] Hier in der Sonne des Kapitals sitzen auch die kleinen Mädchen. […] Sie geben sich alle die größte Mühe, als große Damen aufzutreten. […] Wer von den kleinen Frauen gerade mit wem liiert ist, ist unmöglich festzustellen; auch nicht wer vielleicht gerade mit wem verheiratet oder geschieden ist. Diese Interna kennt nur der Rechtsanwalt des Cafés […].« (1926 im »Querschnitt«)

John Höxter gehörte hier bis zur NS-Zeit quasi zum Inventar (auf der Karikatur oben sitzt er in der Mitte), auch wenn er als Bohemien zu einem Fossil aus einer anderen Zeit geworden war. Doch einen Schritt zurück:

DER GROSSE KRIEG

Der erste Bruch für die Berliner Bohème war mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges gekommen. Während die einen in Kriegsbegeisterung schwelgten, saßen die anderen – wie Höxter (der 1914 nur als Zeichner des Covers eines »indischen« Krimis namens »Mahatma« auftaucht) – weiter im Kaffeehaus. 3

Der Autor und Arzt Richard Huelsenbeck: »Wir saßen auf der Terrasse des alten Cafés des Westens als es losging, es war erst wie ein Rühren des Windes in einem Blätterhaufen, aber dann kamen die Telegramme, die Menschen ahnungslos starrend, der falsche Patriotismus. Siegreich wollen wir Frankreich schlagen. Immer feste druff. Die Rechtszeitungen hatten ihre Tage des Ruhmes. Hatten sie es nicht immer gesagt, daß die Franzosen eine Bande von syphilisverseuchten Zuhältern waren. Und die Russen, diese kleinen Pelztiere aus dem Urwald, man würde sie einfach über die Klinge springen lassen.«

Höxter ging alles Militärische und Nationale völlig ab, außerdem war er kriegsuntauglich geschrieben. Hugo Ball nutzte seine Untauglichkeitsbescheinigung, um sich in die Schweiz abzusetzen und hob dann in Zürich Dada aus der Taufe. Das alte Café des Westens stand wie gesagt nicht mehr zur Verfügung, die Boheme wurde heimatlos und Höxter –»die Soldatenkarikatur an sich« (Fritz Max Cahén) schließlich doch noch eingezogen. Über sein kurzes Soldat-Sein schrieb er:

»Den Kriegsschauplatz selbst betrat ich nie, spielte nie eine Heldenrolle, und das herosmaringeschmückte Massengrab blieb mir erspart. Dennoch zeigte mir ein kurzer Aufenthalt hinter den Kulissen allerlei, das den durch Gewöhnung Abgestumpften, von Dreck, Schweiß und Blut verklebten und in dem gefährlichen Rampenlicht der Front geblendeten Augen da vorn entging. Als nämlich im Herbst 1916 neben all den übrigen Kriegserklärungen noch das Rumäne-Tekel an der endlosen Wand der Schützengräben erschien, bekam ich am gleichen Tage meinen x-ten Stellungsbefehl. Außer Kindern, Kranken und Greisen war ja niemand mehr ,greifbar‘. […] Ich wurde einer Gruppe von 600 Mann zugeteilt, bestimmt, in Landsberg an der Warthe die gefallenen Mannschaften des 48. Infanterie-Regimentes zu ersetzen. Tatsächlich waren wir Truppenersatz im wörtlichsten, der großen Zeit gemäßen Sinne. Fast schon Ersatz-Ersatz. Und eine Berlin W.-Mischung […] Da gab es zartesten, vergeistigten Kurfürstendamm, garantiert orientalischer Deszendenz, neben derbstem Schlorrendorfer Grobschnitt laubenkolonialen Eigenbaus. […weiter in der Fußnote 4 ].

Als John Höxter wieder nach Hause geschickt wurde, waren viele seiner Freunde tot, andere hatten sich ins Ausland, andere in die Provinz abgesetzt, das Café des Westens war nicht mehr und das Romanische Café noch nicht sein Asyl. Im November 1918 war der Krieg dann aus und das Kaiserreich zusammengebrochen, die Republik wurde ausgerufen, und die junge Generation, soweit der Hölle der Schlachten entronnen, wollte die Welt neu denken. Da hauten die Dadaisten lautstark auf die Agitprop-Pauke und verkündeten die Un-Kunst zur einzig wahren Ästhetik, da wetzten kämpferische Polit-Poeten die scharfen Satire-Messer…

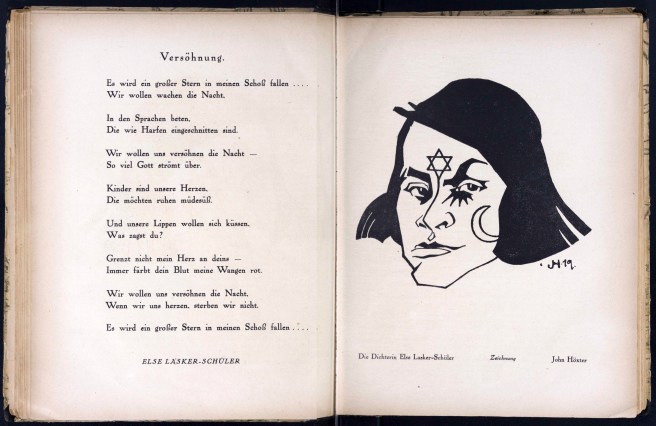

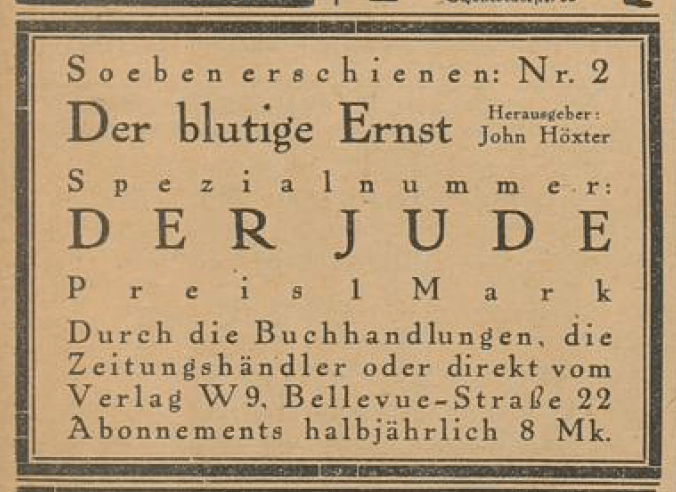

… Und auch John Höxter, zerrissen zwischen seiner unsicheren Existenz, seiner Sucht, seinem Judentum, inzwischen 35 Jahre alt, ist 1919 in drei Ausgaben des »Schlemiel« mit Zeichnungen, u.a. einem Porträt Lasker-Schülers (weiter oben) vertreten und mit Anzeigen, die für seine gerade gegründete expressionistisch-dadaistische Satire-Zeitschrift: »Der Blutige Ernst« warben, an der sich u.a. auch Mehring, Mynona und Huelsenbeck beteiligten.

In die erste Ausgabe (»Der Arzt«) setzte Höxter eine Reihe Zeichnungen und launige Zweizeiler.

In der Nr. 2 des »Blutigen Ernstes« (»Der Jude«) wandte sich Höxter, der schon in der »Aktion« zur »Judenfrage« anhand Russlands geschrieben hatte, an seinem Jude-Sein litt und es gleichzeitig verteidigte, mit den Artikeln »Proletarier aller Länder, vereinigt euch – gegeneinander!« und »Der Weg des Juden« dem deutschen Antisemitismus zu, der aus »der latenten Animosität des Deutschen gegen alles Fremde« erwachse, und hofft, dass auch der (Leidens)Weg der Juden »nur zu jenen Zielen führt, die alle Menschen erbarmend vereinen«. (Der ganze Artikel siehe Fussnote 5)

Walter Mehring kommentierte in seiner Dada-Chronik: »Gründung und Titel waren geistiges Eigentum des seligen Malers John Hoexter […] Als Hoexters wertvollstes Verdienst auf dem Gebiete zeitgenössischer Kunst und Literatur erwiesen sich besonders die ersten zwei von ihm redigierten Sondernummern, geschmückt mit Farbholzschnitten von ihm, aztekisch-expressionistische Fratzen, gespickt mit Zitaten aus Dämonologien und Zauberbüchern, versehen mit gratisgespendeten Beiträgen von Individual-Anarchisten, Äternisten, auch von uns Dadaisten. Hoexter selber war aber nicht Dadaist, sondern ein auf eigene Faust dadaisierender Vagant.«

Und so war John Höxter, als die dritte Nummer erschien, auch nicht mehr als Herausgeber genannt. Als diese fungierten nun George Grosz und Carl Einstein, die sich offenbar gegen den von Horaz bis Goethe klassisch gebildeten, eher unpolitischen, eher konservativen, eher romantischen Zeitungsgründer durchgesetzt hatten und das Blatt zum Dada-Sprachrohr machten (bevor es nach vier weiteren Nummern wieder einging).

Im »Ersten Almanach des Weltverlages« sind dann noch Höxter-Zeichnungen neben Beiträgen von Bialik, Buber und Arnold Zweig abgedruckt, und »Die Jüdische Rundschau« lobte im März 1920 die »Reichhaltigkeit« dieses Buches, das es zu einem »wirklich wertvollen jüdischen Jahrbuch, zu dem man dem Verlag beglückwünschen kann«, mache. Danach aber sind für Jahre keine Gedichte oder Bilder von John Höxter in Publikationen mehr zu finden. Was hat er gemacht?

SCHLUPFLÖCHER

Mihi est propositum in taberna mori

Wir sitzen im Café »auf Verdacht«,

Wir wissen nicht, wo wir bleiben zur Nacht,

Wir schlafen uns in der Ringbahn aus;

Wo wir erwachen, sind wir »zu Haus«,

Und hungern und wachen; will keiner borgen?

Doch sind das nur unsre kleinsten Sorgen.

Tatsächlich bekümmert unszumeist

Die Grenze zwischen Stoff und Geist;

Ob relativ oder absolut

Unser Wissen sei von Böse und Gut;

Wie Willensfreiheit und Kausalität

In einer Welt zugleich besteht;

Wo sich das Subjekt vom Objekt trennt,

Und was man mit Recht »das Schöne« nennt;

Erkenntniskritik und Sprachkritik

Und leider, leider auch Politik.

Das »Ignorabimus«, das »Alsob«

Heizen mit strenger Lust den Kopp;

Und die grinsenden Bäuche ringsumher

Sehn wir nur wie durch Wolken und ungefähr.

Bis der Ober »Zahlen!« ruft und »Schluß!«

Und das Leben uns stellt vor sein hartes Muß.

Dann erwarten sanft das gehetzte Genie

Spritkocher und Bett der kleinen Mimi.

John Höxter taucht in keinem einzigen Adressbuch auf. Er hatte nie eine eigene Wohnung, war über mehr als drei Jahrzehnte immer irgend jemands Untermieter oder hauste in miesen Absteigen, wenn er nicht gerade bei Freunden und Freundinnen nächtigte, in der Bahn oder gar obdachlos war. »Er ist der Robinson des Asphalts, der Rübezahl des Caféhauses. Keiner sah ihn kommen: John Höxter ist eben da. Keiner sah ihn gehen: Er ist eben wieder fort. John Höxter wohnt irgendwo; aber genau wo, weiss weder der Ober noch der Freundeskreis« (Peter Anton Gekle).

Hier und dort undallenthalben

Hunger, Pleite, Hass und Pest.

Pillen, Pulver, Tränke, Salben

Geben uns den letzten Rest.

Miete, Heizung, alles teuer,

Fraß und Kleidung sowieso –

Meine Augen sprüchen Feuer

Und die Welt ist trocknes Stroh!

Gesichert ist heute nur, dass John Höxter sich in seinen ersten Berliner Jahren eine Zeitlang mit dem Lyriker Jacob von Hoddis dessen 2-Zimmer-Wohnung in der Joachim-Friedrich-Straße teilte, vor seinem Tod Untermieter beim Buchhändler Benno Wolff in der Berliner Straße 110 (heute: Otto-Suhr-Allee) in Charlottenburg war und am Ende der 20er-Jahre in einer Pension in der Nürnberger Straße 1 hauste, weil Herbert Günther und Herbert Fritsche ihn dort besucht haben, einen Steinwurf entfernt vom Tauentzien und seinem eigentlichem »Wohnzimmer«. Zu dieser Zeit gab es in diesem Haus an der Ecke Kurfürstenstraße zwei Pensionen. Die eine wurde von einem Rudolf Collrep, die andere von einer Marie Beuert betrieben. Vielleicht ist in diesem Gedicht von ihr die Rede:

Meine Wirtin mahnt mich täglich,

Weil vom Hausherrn sie gedrängtwird.

Jeder Morgen lehrt mich kläglich,

Daß auf Erden nichts geschenkt wird.

Ist der erste Sturm beschworen,

Rüttelt an der Tür ein neuer.

Mahnend liegt mir in den Ohren

Ein Beamter von der Steuer.

Zwar gibt‘s Mittel und gibt‘s Wege,

Wege gibt es zu den Mitteln;

Aber ich bin selbst zu träge,

Aus dem Ärmel Geld zu schütteln.

»Tagebuch« und »Querschnitt« fragen

Nach dem Beitrag, längstversprochen.

»Morgen sicher.« Nach zwei Tagen

Hab‘ ich neu mein Wortgebrochen.

Endlich greife ich zur Feder,

Und nun sitze ich und schreibe,

Aber sicher irrte jeder,

Woll‘ er raten, was ich treibe.

Eifrig bin ich nur beim Spiele;

Honorar und Auftrag lähmen.

Ach, daß Treffer mir und Ziele

Einmal doch zusammenkämen!

Höxter, gehetzt von ständigen Geld- und Nachschubsorgen für seine Sucht, von seiner gesamten Existenz, gelähmt von fehlender Energie und Antriebslosigkeit, soll zwischendurch auch versucht haben, »bürgerlich« zu werden und zu heiraten, aber Gerüchte gab es viele über ihn, sie waren »das täglich Brot« der Kaffeehausgänger und -sitzer. 6 Seine Welten, die des grenzenlosen Geistes und die des zermürbenden Alltags als Quasi-Paria, standen sich unvereinbar gegenüber, und John Höxter sich auf tragische Weise wohl auch selbst im Wege.

Pro domo

Wenn ich wollte, was ich könnte,

Könnt ich eher, was ich wollte;

Doch wie will ich wollen können

Und wie kann ich können wollen

Ohne Muß zum Können wollen,

Da nur wollen kann, wer muß?

Müßt‘ich wirklich, was ich müssen wollte,

Könnt‘ ich sicher, was ich können muß.

Seht! Ein Mann, der manches können könnte,

Wenn der gute Mann nur wollen wollte,

Er vorstummt und macht vorzeitig Schluß.

Weil (nach Nathan) kein Mensch müssen muß!

Vielleicht hat Leonhard Frank in »Links wo das Herz ist« mit dem Verweis auf eine fehlende innere Kraft die prägnanteste Formel für einen Teil des Höxter-Dilemmas gefunden: »[Ferdinand] Hardekopf und Höxter waren … besessen von der Sehnsucht nach schöpferischer Leistung und hatten nicht die innere Kraft dazu. Sie produzierten wenig. Dennoch erfüllten sie eine Mission, sie gehörten zu den in Europa verstreuten Wenigen, die mit unfehlbarer Sicherheit das Echte und Große in der modernen Weltliteratur erkannten, die das Werk einer phänomenalen Erscheinung wie Rimbaud durch ihre Begeisterung am Leben erhielten, bis es nach Jahrzehnten auch im Salon und in Amerika entdeckt wurde.« 7, 8

SUCHT UND SALÄR

»Ich pendle langsam zwischen allen Tischen. / Ab zwanzig Uhr beherrsch ich dieses Reich. / Ich will mir einen edlen Gönner fischen. / Vor mir sind Rassen und Parteien gleich. / Irrenärzte, Komödianten, Junge Boxer, alte Tanten, / Jeder kommt mal an die Reihe / Jeder kriegt von mir die Weihe: / Könnse mir fünfzig Pfennige borgen? / Nur bis morgen? / Ehrenwort!«

Als Friedrich Hollaender und Moritz Seeler dieses wohl auf Höxter gemünzte Couplet 1928 für ihre Revue »Um die Gedächtniskirche herum« verfassten, war der schon über zwei Jahrzehnte in den Kaffeehäusern als Schnorrer unterwegs. Stammgäste über seinen Habitius, seine Anpump-Techniken und seine Sucht:

Die Journalistin und Lyrikerin Sylvia von Harden: »…ein Mann mit langen, schwarzen Haaren, glitzernden Mäuseaugen, gelber Gesichtsfarbe, mit den zitternden Händen und nervöser Stimme […] Er sammelte so viel Geld täglich im ‚Cafè Größenwahn‘ und später im ‚Romanischen‘, wie er zu seinem kostspieligen Laster benötigte. Als Äquivalent unterhielt er seine kleinen Größenwahn-Mäzene geistreich,spöttisch, poetisch.«

Der Schriftsteller Emil Szittya: »John Höxter […] über den der feine Dichter Ferdinand Hardekopf das Wort ,John, der dunkelste aller Morphinisten‘ schrieb. […] Nein, die Anekdoten über ihn kann man hier nicht aufzählen, weil sie zu zahlreich sind, aber er ist ein Mensch, der von allem etwas versteht und sich seit 20 Jahren gebückt durchs Café schleicht. Er kennt nicht nur alle Berühmtheiten Deutschlands, sondern kann sich rühmen, mit jedem Berühmten einmal im Suff schon per Du gestanden zu haben; dennoch sieht er immer zerlumpt und gebrochen aus. Der Hunger glotzt ihm aus den Augen. Er ist der Ahasver des Café Größenwahn […].«

Der Autor und Satiriker Walter Mehring: »[…] Ein Leberleiden hatte ihn zum Morphinisten gemacht, und die Not ihn zum Pumpgenie. Doch sein Aussehen, seine ausgemergelte, gleichsam oxydierte Gestalt erhöhte nur noch seine Kredite eines Moribundus, dem man höchstens noch zwei Tage zu leben gab, weswegen ihm jeder Mitfühlende, ob Kollege, ob Gönner, das allernotwendigste spendierte: das Geld für noch zwei Tage Morphium!«

Der Schriftsteller Herbert Günther: »Jeder kannte den schmalen, eingefallenen Mann, der dort alltäglich das Feuilleton der Zeitung durchblätterte und dann die Runde machte, um bei dem einen oder anderen seiner vielen freiwillig-unfreiwilligen Mäzene zu kassieren, was er nicht nur für den Kaffee brauchte, sondern vor allem für das stärkere Gift, dem er untertan war, das Morphium; außerdem mußte von Zeit zu Zeit eine Entziehungskur finanziert werden. Viele Stammgäste hatten ihren festen Satz, den sie Höxter regelmäßig entrichteten, einige angeblich sogar im voraus, wenn sie verreisten.«

Der Publizist (und Schwulenaktivist) Kurt Hiller: »[…] Wovon dieser wegen seiner aparten Feinheit ganz unpopuläre, dafür bei Leuten wie Herwarth Walden als klassizistischer Epigone und Kitschier eingestufte Künstler eigentlich lebte, wußten wir alle nicht. Seine (diskreten) Pumpzüge im Café wurden als das Selbstverständlichste vom Selbstverständlichen aufgenommen; auch vermutete man, daß irgend welche reichen Gönner ihn über Wasser hielten […].«

Der Regisseur und Drehbuchautor Geza von Cziffra: »[…] Er kannte ganz genau die Finanzkraft seiner Opfer, und er hätte sie nie überfordert. Mich zum Beispiel hat er drei Jahre lang in Frieden gelassen. Erst, als mein Name immer öfter unter einer Novelle oder einem Artikel zu lesen war, nahm er von mir als bescheidener Geldquelle Kenntnis. Eines Tages klopfte er mir auf die Schulter: »Cziffra, Sie stehen auf meiner Liste. Mit fünfzig Pfennigen pro Tag. Sie können auch mehr zahlen, aber ›von‹ sage ich nicht zu Ihnen.« Wir einigten uns dann auf eine Mark fünfzig pro Woche. […].«

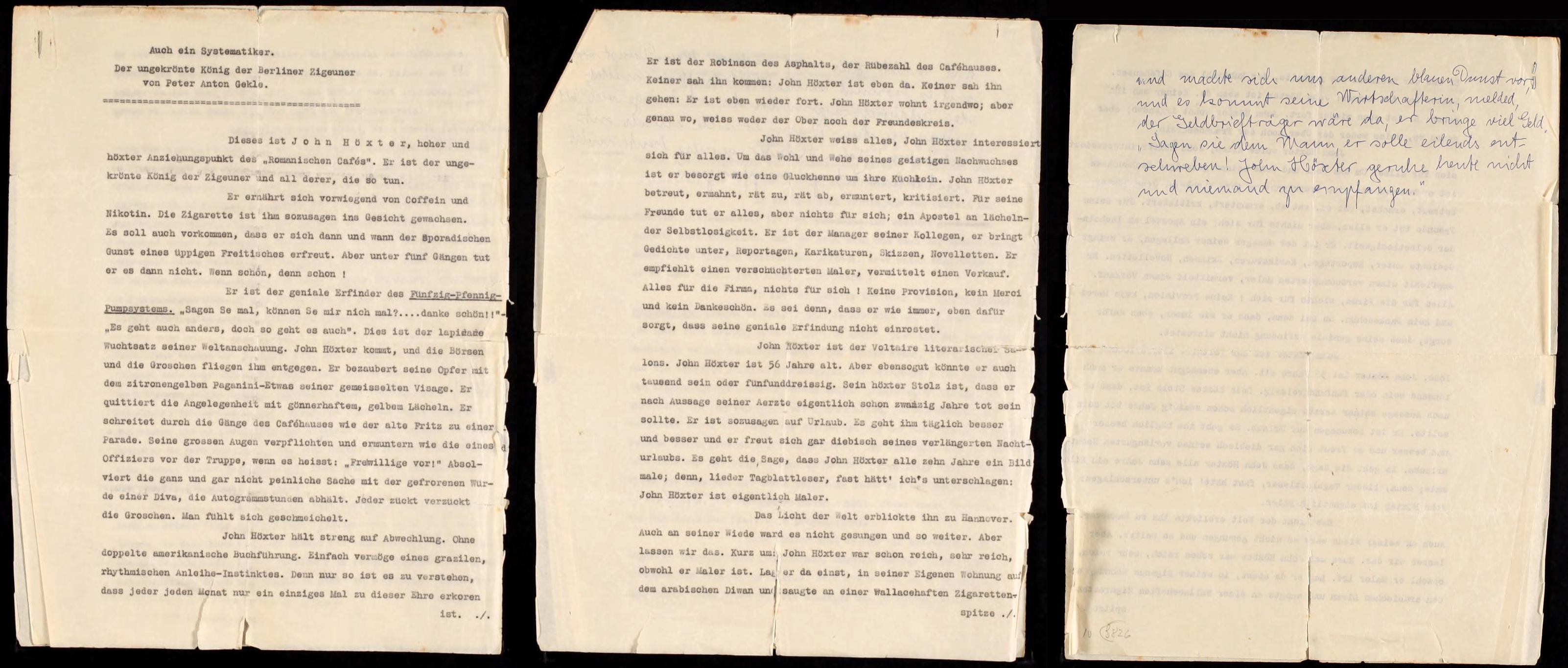

Der Pressezeichner Peter Anton Gekle: »Dieses ist John Höxter, hoher und höxter Anziehungspunkt des »Romnischen Cafés«. […] Er ernährt sich vorwiegend von Coffein und Nikotin. […] Er ist der geniale Erfinder des Fünzig-Pfennig-Pumpsystems. »Sagen Se mal, können Se mir nich mal? danke schön!«. – »Es geht auch anders, doch so geht es auch«. Dies ist der lapidare Wuchtsatz seiner Weltanschauung. […] Er bezaubert seine Opfer mit dem zitronengelben Pagenini-Etwas seiner gemeisselten Visage. Er quittiert die Angelegenheit mit gönnerhaftem, gelbem Lächeln. Er schreitet durch die Gänge des Caféhauses wie der alte Fritz zu einer Parade […] Absolviert die ganz und gar nicht peinliche Sache mit der gefrorenen Würde einer Diva, die Autogrammstunden abhält. Jeder zückt verzückt die Groschen. Man fühlt sich geschmeichelt. John Höxter hält streng auf Abwechslung. Ohne doppelte amerikanische Buchführung. Einfach vermöge eines grazilen, rhythmischen Anleihe-Instinktes. Denn nur so ist es zu verstehen, dass jeder jeden Monat nur ein einziges Mal zu dieser Ehre erkoren ist […].«

Der Satiriker Anton Kuh, der in den 1920ern aus Wien nach Berlin gewechselt war und sich selber als König der Schnorrer sah, war vielleicht auch etwas neidisch auf Höxters Talent und lästerte im Simplicissimus und im Prager Tageblatt: »Kann ein Postbeamter pünktlicher im Amt erscheinen als der John Höxter im Romanischen Café?«

Der Schriftsteller Norbert Jacques: »[…] Er trug auf langen Beinen den von Morphium hoch aufgerundeten Rücken spinnenhaft heran. Die lang gesträhnten Haare hatte er wie einen schwarzen Rahmen dicht an den kleinen Schädel um das bleiche Gesicht geklebt. Er war Zeichner von Beruf und ein Nachahmer Beardsleys und er sah auch aus wie eine Zeichnung halb von jenem, halb von sich selber. ,Sie haben Pech, lieberJacques‘, sagte er, ,gewiß sind Sie noch keine zwei Stunden in Berlin, und schon stoßen Sie auf mich. Können Sie mir ?‘ […] Er sagte nicht danke, nicht weil er unhöflich oder ein Snob gewesen wäre. Er fühlte, daß ich auf das konventionelle Bedanktwerden verzichtete. […] «

Der Schriftsteller und Homöopath Herbert Fritsche: »[…] Alle anderthalb Stunden verfiel er, hatte beimGespräch eine fades hippocratica, stand vom Marmortisch auf, wankte zur Toilette und kam aus ihr erst nach 20 Minuten, frisch wie ein junger Gott, wieder heraus. »Wissen Sie, ich habe am ganzen Körper kaum noch eine Stelle, in die ich einstechen kann«, sagte er erklärend zu mir im Hinblick auf die lange Dauer seiner Lokusaufenthalte. […] Als ich ihn einmal in seiner Kasba in der Nürnberger Straße besuchte […] sah ich mit Entsetzen seine Injektionsspritze auf dem Tisch liegen: dreckig, die Kanüle verrostet, ein Instrument, das geradezu die Sepsis garantiert. Er aber blieb gefeit, obwohl er nie Ampullen benutzte, sondern aus einer schmuddligen Flasche mit Mf.-Lösung – und dazu noch oft durch die Kleidung – injizierte. […]«

Wir wissen nicht, ob John Höxter nur Morphin genommen hat. Eigentlich seien Morphinisten an ihren geröteten, aufge- dunsenen Gesichtern erkennbar gewesen, schrieb Adolf Sommerfeld in seinem Berlin-Krimi aus den 20er-Jahren, während die Kokser bleiche Gesichter, erschlaffte Züge und starre Augen gehabt hätten, was eigentlich eher zu den Beschreibungen von Höxter passt. Vermutlich hat er beides konsumiert. Koks wurde ja anfangs auch eingesetzt, um Morpiumabhängigen zu helfen, von ihrer Sucht loszukommen. An beides kam man in Berlin völlig unproblematisch heran, bei Toilettenfrauen, Ex-Soldaten und Heerscharen von Dealern, spätestens seit dem Ersten Weltkrieg, als Morphium eingesetzt wurde, um kämpfenden oder verletzten Soldaten Mut zu machen, Hunger, Durst, körperliche Schmerzen und seelische Traumata zu lindern, und Kokain als Aufputschmittel und zur Steigerung der Kreativität zur Mode-Droge wurde. Wenn man bedenkt, dass in der Weimarer Zeit ein Gramm Kokain zu Wucherpreisen bis zu 30 Reichsmark verkauft wurde (der Durchschnittsverdienst lag bei 168 RM im Monat und sank mit der Weltwirtschaftskrise noch), kann man sich ausrechnen, dass Höxter ununterbrochen im Schnorr-Einsatz gewesen sein muss, um das Geld für seine Sucht zusammen zu bekommen.

NONCHALANTE ALLWISSENHEIT

»[…] Ich gab ihm gern. Er hatte Geist mit einer Färbung ins Witzig-Boshafte und besaß über die Verheerungen durch die Rauschgifte einen Charm des Nonchalanten, des Skeptischen und einer manchmal geradezu eifernden Geistigkeit.« (Norbert Jacques). Auch wenn John Höxters Äußeres unterschiedlich zwischen elegant und zerlumpt beschrieben wird, und kaum jemand etwas gesichertes über seine Existenz außerhalb des Kaffeehaus-Universums zu berichten weiß, sind sich alle Chronisten einig darüber, dass dem selbstzerstörerischen Höxter einerseits irgendeine Kraft fehlte, dieser »sanfte Gefühlsanarchist« (Jörg Aufenanger) aber zugleich – zumindest in der Öffentlichkeit – ein unterhaltsames und allwissendes »wandelndes Lexikon« war, klassisch gebildet, geistreich, witzig, eloquent, charmant, hilfsbereit, leutselig, scharfzüngig, klug spöttelnd und dichtend. 9

Den Großen Brockhaus, der im Romanischen Café in einem Regal stand, brauchte man nicht, wenn John Höxter da war, also beinahe nie. Walter Mehrring pries sein phänomenales Gesamtwissen, dass man »aufschlagen konnte, wo man wollte.« Und Mella Höxter, die eine Zeitlang ebenfalls in Berlin in der Kufsteiner Straße gelebt hatte, schrieb über ihren Bruder: »Wenn man sich über irgendeine Sache nicht klar war, so sagte man: »Geh zu Höxter, der weiß alles!«

Kurt Hiller: »[…] ein sehr subtiler Künstler, schönheitsselig und zugleich extrem ,asphalten‘, übrigens bei all seinen Abweichungen von der bürgerlichen Regel von angenehmsten, weil delikatesten Verkehrsforme. […] Er war hager-krumm, weißgesichtig mit Warzen, ständigem Spottwort und (fast messianischen) Güteaugen. Er war alles andre als ‚größenwahnsinnig‘, aber freilich sehr bewandert und urteilstüchtig gerade auch jenseits seines Faches‘. Ich hörte nicht selten aus seinem Munde glänzende Aperçus philosophischen Inhalts. […] .

Peter Anton Gekle: »John Höxter weiss alles, John Höxter interessiert sich für alles. Um das Wohl und Wehe seines geistigen Nachwuchses ist er besorgt wie eine Gluckhenne um ihre Küchlein. John Höxter betreut, ermahnt, rät zu, rät ab, ermuntert, kritisiert. Für seine Freunde tut er alles, aber nichts für sich; ein Apostel an lächelnder Selbstlosigkeit. Er ist der Manager seiner Kollegen, er bringt Gedichte unter, Reportagen, Karikaturen, Skizzen, Novelletten. Er empfiehlt einen verschüchterten Maler, vermittelt einen Verkauf. Alles für die Firma, nichts für sich. Keine Provision, kein Merci und kein Dankeschön […]«.

Herbert Fritsche: »Ihm, dem echtesten Ahasver, den ich kannte, verdanke ich eine Überfülle von Indiskretionen über Literaten, Maler und Schauspieler jener Zeit (heute sind sie fast sämtlich »Unsterbliche« geworden). Sein Wortwitz war dem von Mynona ebenbürtig, Höxter nannte seine Schüttelreime seine Apropoesie; einer davon lautete zum Beispiel: Vor des Erkenntnisbaumes Schlange wird selbst dem Chochme Schlaumes bange. Wer versteht das heute noch? Wer weiß noch, daß die Chochme – die Scheißklugheit – ursprünglich, als »Chochmah« – zu den zehn Sephiroth des kabbalistischen Baumes zählte, und daß Salomo, der angeblich so sehr weise, im Jiddischen »Schlaume« genannt wird?«

Die erwähnten Schüttelreime, Wort- und Versakrobatik überhaupt, gehörten zum festen »Abendprogramm« im Café, und Höxter schüttelte bissige Sprüche mühelos und zu Dutzenden einfach aus dem Ärmel. Ein paar Beispiele über bekannte Zeitgenossen aus dem »Querschnitt« und »So lebten wir«:

· Rilke, Rilke, Rainer, / George und mir kann keiner. / Wir sitzen unterm Lorbeerbusch, / Die andern, die sind kusch, kusch, kusch!

· Auf den Hund kommt Klabund, / Nicht reich, nicht gesund. / Vor glattem Mist / Bewahre ihn Herr Jesu Christ.

· Hofmannsthal empfängt beim Wandern / Von dem einen Band zum andern. / Liest erst hier, schreibt dann da, / Mal goethisch, mal Homerika.

· Bekränzt mit Laub den guten J. R. Becher, Doch lest ihn nur nicht mehr! / In ganz Europa schreibt kaum einer schwächer Und gilt dabei als wer!

· Wenn mancher Mann wüßte / Wer Thomas Mann wär‘ / Gäb‘ mancher Mann Heinrich Mann / Manchmal mehr Ehr! 10

BOHEMIENS ABGESANG

1926 schreibt Matheo Quinz in der von Alfred Flechtheim begründeten Zeitschrift »Querschnitt: »Wirklich kennt nur der Maler John Höxter das Romanische Café. Er hat die Generationen, die hier wie in den früheren Lokalen ein- und ausgehen und auf Boheme machen, überdauert, mit der tragischen Miene eines ewigen Todeskandidaten, die feinsten Schwingungen ihrer Künstlerseelen und ihrer Brieftaschen ergründet […] Er wird auch diese Generation überleben und so der Berliner soi-disant Boheme, so lange sie existiert, Ruf und Existenzberechtigung erhalten.«

Ruf ja, Existenz nein. Denn spätestens Mitte der 20er-Jahre war es endgültig vorbei mit dem expressionistischen Gefühlsüberschwang. Nun dominierten die Neusachlichen das Kunst- und Kulturleben wie die Cafés, die Boheme und ihre Protagonisten hatten endgültig ausgedient. Wenn auch, so Erich Mühsam, »der Schatten der einstigen Boheme in der Gestalt meines lieben alten John Höxter aus Erwerbsgründen noch Abend für Abend, ein Gruß vergangener Kulturen, durch das Industriegebiet der Intelligenz an der Gedächtniskirche geistert.« John Höxter war müde, desillusioniert, aber schleppte sich weiter in‘s Romanische, wohin sollte er auch sonst.

Romanisches Café

Maler, Dichter, Journalisten,

Ärzte, Mimen und Juristen,

Börsianer, Zionisten,

Juden, Juden, ein paar Christen,

Jahrelang der gleiche Kreis:

Tag! Wie geht’s? Was gibt es Neu’s?

Kunst und Psychoanalyse,

Reichstags- oder Börsenkrise,

Bühnenklatsch und Schach und Sport,

Keiner hört sein eignes Wort.

Jahrelang der gleiche Kreis:

Tag! Wie geht’s? Was gibt es Neu’s?

Marschall Tsching diktiert den Frieden,

Meyers Ehe wird geschieden.

I. G. Farben sollen fallen;

Prahlen, Tuscheln, trunknes Lallen,

Jahrelang der gleiche Kreis:

Tag! Wie geht’s? Nie gibt es Neu’s.

Der aus der Zeit gefallene »Geist« Höxter, gefangen in einer Dauerschleife, nun noch fremder in der Fremde, konnte zwangsläufig nicht vom Romanischen Café lassen, nicht von seiner Lebens- und Denkungsart, und auch nicht von seinem Spott für die Möchtegerns und »Unbegabten«. 11

1926 veröffentlichte er noch einige witzelnde Zeilen wie »Das Bonmobil« im »Querschnitt«. 1928 erscheint dort sein letzter Beitrag und das Foto eines Auftritts – als Marquis Voltaire mit Perücke und Lorgnon bewaffnet – in der Revue zu Alfred Flechtheims 50. Geburtstag. Offenbar bemühten sich einige Wohlwollende auch um kleine Jobs für ihn, wie den als Komparse im Stummfilm »Großstadtschmetterling« mit Anna May Wong und Alexander Granach in den Hauptrollen.

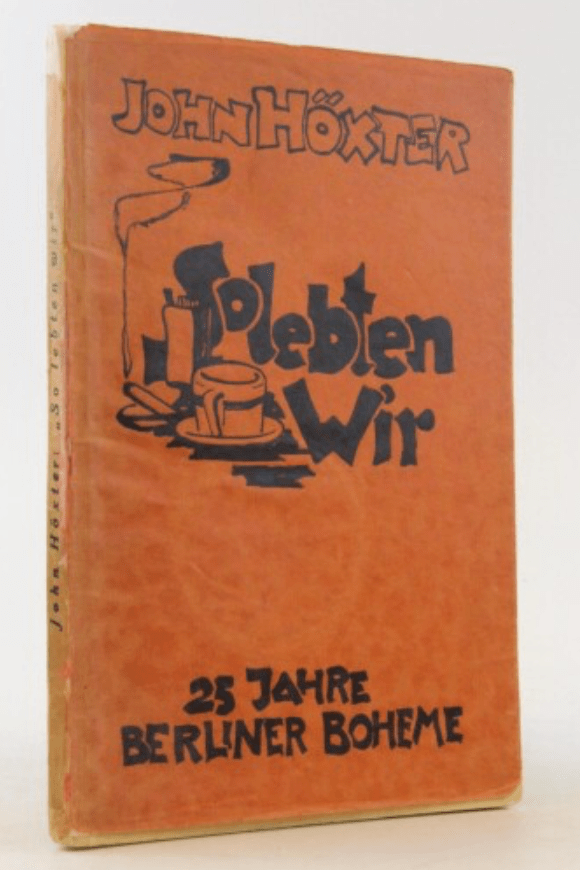

Im selben Jahr 1928 schloss das alte »Café des Westens« endgültig seine Pforten, im Nachhinein ein Glücksfall, denn die »BZ am Mittag«, die früher schon Bonmots über den »geistreichen Kopf« Höxter, wie sie einmal schrieb, abgedruckt hatte, bat den anerkannt besten Kenner der Szene um einen Abgesang auf diese Keimzelle der Berliner Boheme und ihre verschwundene Lebensart. Höxter lieferte, wie in einer Art letztem Aufbäumen, ein Feuerwerk selbstillustrierter Anekdoten und gab sie 1929 auch noch unter dem Titel: »So lebten wir. 25 Jahre Berliner Boheme« als Büchlein mit einer Zeichnung von Max Slevogt auf dem Umschlag beim kleinen jüdischen Biko-Verlag heraus.

ZUR STUNDE, DA DU STIRBST

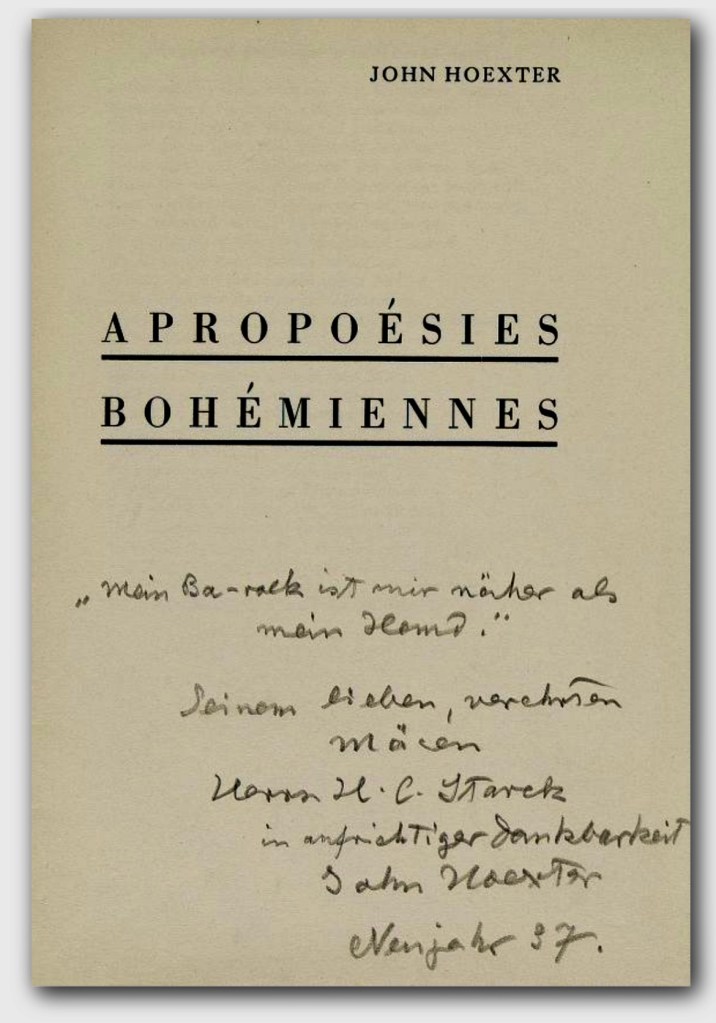

Über John Höxters letztes Lebensjahrzehnt ist noch weniger gesichertes zu finden als über sein früheres Leben. Irgendwie und -wann (wohl zwischen 1930 und 33) schaffte er es noch, einen persönlichen Abgesang auf die Boheme, das Heftchen »Apropoésies bohémiennes« mit zwölf seiner Gedichte privat drucken zu lassen, von dem er in den kommenden Jahren einzelne Exemplare an Mäzene und Freunde verschenkte, und vielleicht auch versucht hat, sie zu verkaufen. Klar ist, dass sich mit dem Erstarken der Nazis die Schlinge um ihn nun immer enger zugezogen hat.

Ich sitze auf der Banke

Und drehe meine Daumen;

Im Hirn keimt kein Gedanke,

Vertrocknet dorrt mein Gaumen.

Mir schmerzen alle Glieder,

Mich zerrt des Windes Wehen –

Fast möcht ich nie wieder

Von dieser Bank aufstehen.

Ich seh‘ auch nicht den Zweck ein –

Sanft schaukelnd auf den Fluten

Möcht‘ ich ein Schiff und leck sein

Und leise mich verbluten …

1930 druckte Herbert Fritsche in seiner Zeitschrift »Der Taugenichts« mit »Sohn des Juden« noch ein sehr persönliches Gedicht ab, aus dem Höxters Rückkehr zum oder die doch ewige Verbundenheit mit seinem Judentum und das Ende des Traums von der Assimilation sprechen. Das Gedicht erschien 1936 leicht abgewandelt nochmals in der von Salomon Rosenberg von 1936 bis November 1938 in Prag und Paris herausgegebenen »Jüdischen Revue», nun unter dem Titel »Der Jude«.

Sohn des Juden

Fremde Städte schaffen unsre Moden,

Ernten sammeln wir auf fremdem Boden,

Fremde Worte bilden unsre Sprache,

Fremde Nöte wurden »unsre Sache«,

Doch mein Herz ist das Herz meinesVaters.

Was ich denke, wuchs in fremden Hirnen,

Fremde Kappen decken unsre Stirnen,

Selbst mein Fühlen, Hören, Sehen

Formte fremdes, früheres Geschehen,

Nur mein Herz ist das Herz meines Vaters.

Um mein Lager stehen fremde Wände,

Fremde Werke schaffen meine Hände,

Fremden Zielen werd ich sterben,

Fremde werden mich beerben,

Doch mein Herz bleibt das Herz meines Vaters.

Als Hohn Höxter das schrieb, war die Weimarer Republik am Ende, die Nazis längst im Aufwind, ihre Presseorgane geiferten: »Die bolschewistischen Juden sitzen im Romanischen Café […] und brüten dort ihre finsteren Umsturzpläne aus« und die antisemitische Stimmung, nun noch angeheizt durch Gauleiter Joseph Goebbels, entlud sich nicht mehr nur verbal, sondern bereits 1931 in Krawallen auf dem Kurfürstendamm (nach Goebbels-Sprech »Cohnfürstendamm«), wo die SA Geschäfte stürmte und Leute, die sie für Juden hielt, anpöbelte oder verprügelte.

Eine Woche nach der Machtübergabe an Hitler am 30. Januar 1933 schrieb Christopher Isherwood in seinem »Berliner Tagebuch«, einer der Vorlagen für das Musical »Cabaret«, über die Stimmung im Romanischen Café: »Abends sitze ich in dem großen, halbleeren Künstlercafé an der Gedächtniskirche, in dem die Juden und die Linksintellektuellen die Köpfe über den Mamortischen zusammenstecken und ängstlich miteinander tuscheln. Viele wissen genau, dass sie verhaftet werden, wenn nicht heute, dann morgen oder nächste Woche. […]«

Wenig später richtete sich die Gestapo ihren eigenen Tisch im Romanischen Café ein. »Wir sahen die Terrasse und das Kaffeehaus wegwehen, verschwinden mit seiner Geistesfracht, sich in Nichts auflösen, als sei es nie gewesen«, notierte Wolfgang Koeppen. Viele von Höxters Freunden und Geldgebern flohen ins Ausland, allein von den 20 oben zitierten Bekannten emigrierten 14 (alle, bis auf die Nichtjuden). John Höxter hatte nicht die Mittel, nicht die Beziehungen und keinen Ort, wo er hinkonnte.

Herbert Günther: »Das Romanische Café war seine Welt. Als nach 1933 Juden verboten wurde, öffentliche Lokale zubetreten, war sie ihm versperrt. Hoxter emigrierte nicht. Wo hätte er sich einleben sollen und wie? Einige Zeit strich er noch sehnsüchtig an der Tür und an den Fenstern vorüber. […] »

Man wird zu Grab mich aus dem Wirtshaus tragen,

sang schon der Erzpoet in Barbarossas Tagen

Er war Vagant wie Villon und Verlaine;

Noch nicht den »Türkenkopf« der Johnson, Burke, Swift,

Nicht den unheiligen »Dòme«, wo man uns heute trifft,

Kein »Größenwahn«, für das wir hungerten und froren,

Das ,Schwarze Ferkel‘ war noch ungeboren,

Drin Strindberg, Munch und Dehmel tranken,

Bis sie in Wirrwarrnirwana versanken.

Gewiß, ihr werdet tausend seiner Neffen

Und einmal nur Rameau im Café treffen.

Gedankengangster, Aufschnapphähn, Einfällscher,

Literatrinenklüngel, Sprachverwelscher –

Das Flügelpferd kann so etwas nichtreiten,

Zeilenschindmähren pflügen ihre Seiten

Und das vorlaute Maultier ,Pegasinus‘.

Jedoch zu der Einsamkeit vollem Genuß

Brauch‘ ich Widerspruch und Lob der Menge,

Larven und Lärm im Cafégedränge,

Neu redewenden alter Einfallsfetzen,

Turniere des Witzes und Zungenwetzen,

Und verstehend-stumm von Zeit zu Zeiten

Den Freundesgruß eines Geistgeweihten.

So lächelt man, wenn die Journaille zehrt

Von dem, was man selber vom Tische kehrt,

Und aus Märchen, die Liebe und Haßmverbreiten,

Zieht man als Mythos in die Ewigkeiten. […]

Niemand weiß und man kann es sich auch kaum vorstellen, wie sich John Höxter, krank, vereinsamt, gedemütigt und mittellos über Wasser gehalten hat und was in ihm vorgegangen sein muss, nach dem ihm alle Möglichkeiten zum Geld beschaffen wie zum Publizieren, seine Freunde und das Wirtshaus, seine Wohnstube, genommen worden waren. 1933 findet man in Ossietzkys »Weltbühne« zwischen hochpolitischen Beiträgen ein paar Wiederaufgüsse von Anekdoten, die er hier »Apropointen« nennt. Und im »Israelitischen Familienblatt« sollen noch Gedichte des nun nur noch auf seine jüdische Herkunft Reduzierten abgedruckt worden sein (von denen ich allerdings in keiner Ausgabe auch nur eine einziges, finden konnte), wie diese trotzigen Verse für seinen im KZ Oranienburg inhaftierten und 1934 dort ermordeten Freund Erich Mühsam:

Der gelbe Fleck

Das Thorawort, das nur im Buche steht,

ist leicht verweht und leichter noch verdreht;

Geschrieb‘nes Wort: Gelebter Wahrheit Grab.

Die Last der Lehre werf ich lächelnd ab.

Der gelbe Fleck ist unser Bruderorden;

Was man uns antat, das sind wir geworden.

Der Davidstern gibt trüben Doppelschein,

Er möchte Schwert zugleich und Harfe sein,

und weiß nicht, ob er einigt oder trennt.

Zum Führerstern am dunklen Firmament

Ist drum der gelbe Fleck geworden,

Ein Schibboleth inmitten fremder Orden.

Was man dir antut, sei nicht abgewehrt,

Sei froh, dass Fremder Untat dich belehrt.

Nichts geht verloren! Was man dir anvertraut,

Bleibt, wie man auch die Form in Stücke haut.

Durch Leiden bist du groß geworden.

Der gelbe Fleck sei deines Adels Orden!

Außer diesem Gedicht sind aus dieser letzten Zeit Höxters einige Porträtskizzen aus dem Romanischen Café von 1936 erhalten, die von amerikanischen Auktionshäusern angeboten werden und möglicherweise über seine Schwestern in den USA gelangt sind.

Und im Leo Back Institut liegt ein Brief (komplett in der Fußnote 12), in dem der Anspruchslose seine Schwester Selma (Mella) noch 1936 mit einem Rat aufmuntert: »Liebe, gute Mella, es gibt ein einfaches Mittel seine Stimmung zu verbessern, nicht nach oben sehen und vergleichen, sondern nach unten auf die, denen es noch schlechter geht – dann erkennt man erst, wieviel Grund man meist noch hat, dankbar zu sein. […] ich selbst war jetzt über ein Jahr nicht im Krankenhaus – es geht zwar nicht ganz gut, aber doch etwas besser […] Ich lege ein Photo bei […]«.

Es ist das letzte erhaltene Bild John Höxters.

Hexentanzplatz

Zwar ist mein Lebensbahnbillet

Noch nicht ganz abgefahren,

Doch fühle ich mich stark komplett

Und kann den Rest mir sparen.

Ich bin gewiss nicht recht im Zug

Zum Tanzfest auf dem Brocken;

Vor »Elend« hab’ ich schon genug,

Nichts kann mich weiter locken.

Ein schneller Griff – nicht ohne Not,

Ihr wisst es – zieh’ ich Leine;

Die Zunge reckt sich, ich bin tot

Und »baumle mit die Beine!«

Zwei Jahre später, fünf Jahre nach der Machtübergabe an Hitler, sechs Tage nach der Pogromnacht vom November 1938, wird John Höxter zwischen Potsdam und Caputh in einem Waldstück am Templiner See mit geöffneten Pulsadern tot aufgefunden. 13 Zuletzt hatte er noch Abschiedsbriefe geschrieben, an Leo von König, seinen ersten Lehrer und lebenslangen Sponsor, und an die Schwestern in den USA:

Sehr lieber und sehr hochverehrter Herr v. König!

ch hätte Ihnen so gerne persönlich ein paar Worte des Dankes und des Abschiedes, Ihnen und Ihrer so wundervollen, gütigen Frau gesagt – aber es muß bei einem Bogen Papier bleiben. Die Werke, die man von mir hätte erwarten dürfen, sind nie gereift – wohl aber mehrten sich gerade in den letzten Jahren die Stimmen, die mein ganzes Dasein als solches beispielhaft und künstlerisch-philosophisch als eine fortwirkende Legende empfinden. Also vielleicht darf ich auch ohne »monumentum aere perennius« hoffen »non omnis moriar.«

Es sind übrigens nicht erst die Ereignisse der letzten Tage, die mich zu meinem letzten Schritt trieben. Ich war schon einige Zeit entschlossen aus der dauernd wachsenden Entwürdigung jenem Weg zu folgen, den unter der Herrschaft wahnsinniger Tyrannen ein Cato oder ein Seneca vorausgingen. Möge das edle, naive deutsche Volk eines Tages jene furchtbare Schande von sich abwaschen, die es auf sich lud als es allzuwillig sich der Herrschaft der unheiligen Dreieinigkeit des Wahnteufels, des Hetzteufels und des Gierteufels unterwarf.

Mögen hier die letzten Worte meiner dankbaren Liebe stehen, die ich Ihnen, Ihrer Frau und Ihrer sel. ersten Frau immer schweigend entgegenbrachte.

Halten Sie der Situation zu gute, wenn ich etwas wirr und unklar schreibe. Ich bin noch ein ungeübter Selbstmörder.

Ach, es werden noch schlimmere Dinge geschehen, ehe ein neuer Tag kommt – aber vielleicht sehen Sie ihn noch. – Meine letzten Grüße – Ihr alter Schüler John Hoexter.

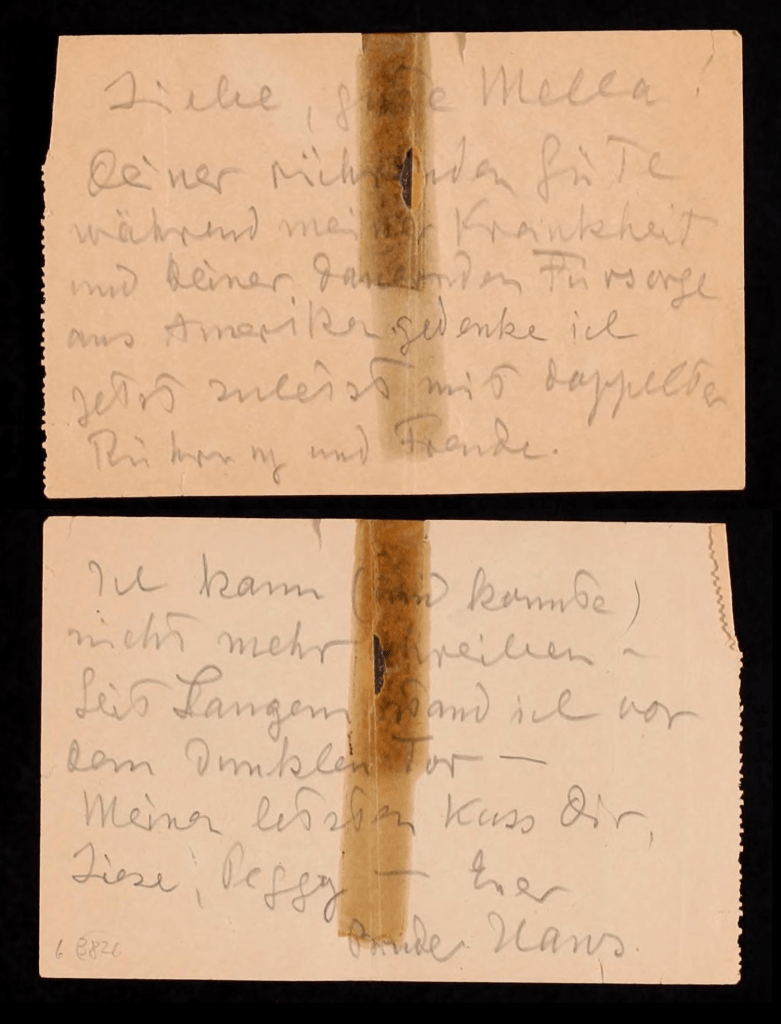

Liebe gute Mella!

Deiner rührenden Güte während meiner Krankheit und Deiner dauernden Fürsorge aus Amerika gedenke ich jetzt zuletzt mit doppelter Rührung und Freude. Ich kann (und konnte) nicht mehr schreiben. Seit langem stand ich vor dem dunklen Tor – Meinen letzten Kuss Dir, Liese, Peggy – Euer Bruder Hans

Liebe gute Mimi!

Deine rührende Sorge hat mich bis zum letzten Augenblick tief erschüttert, aber auch beruhigt – Es gibt noch Güte in der Welt. Sei Du und die Deinigen innigst gegrüßt und geküßt. Sterben ist leicht – Entwürdigung unerträglich. Dein – Euer Hans

Hic et ubique

Wenn du die Hand hebst,

Fällt ein Schatten über die Milchstraße.

Wenn du dein Haupt senkst,

Schwillt der Gesang der Sterne an;

Die Achse der Welt ächzt in deinem Hirn,

In deinem Herzen schwingt das Kreisen der Sphären.

Äthermeere ebben und fluten

Mit den Gezeiten deines Blutes,

Durch die Harmonie der Himmel

Pochen deines Pulses Rhythmen den Klang,

Getönt im Regenbogenfarbenreigen

Deiner Freuden und deiner Leiden. Und schau:

Zur Stunde, da du stirbst, löst sich ein Stern

In einer Welt Lichtjahrtausende fern.

[work in progress 6/2024] #nonomnismoriar

Text als PDF lesen/herunterladen

Fußnoten:

- Publikationen zu John Höxter:

Alfred Bergmann: John Hoexter: ein Denkstein, Detmold, Grabbe-Gesellschaft, 1971

Karl Riha: John Höxter: Ich bin noch ein ungeübter Selbstmörder, 1988

Versensporn, Heft für lyrische Reize Nr. 8, Edition Poesie schmeckt gut, Jena, 2012

Jörg Aufenanger: John Höxter: Poet, Maler und Schnorrer der Berliner Bohème, Quintus, 2016

↩︎ - Ein weiteres Gedicht (nach Baudelaire) aus dieser Zeit: Spleen

Regenmond, unwirsch, gram allem Leben,

Gießt düsteren Schauer in breitestem Fluß

Auf die fahlen Bewohner des Friedhofs hierneben

Und auf nebelnde Vorstädte Sterbemuß.

Mein Kater sucht am Boden zu verschnaufen,

Sich windend ohne Ruh‘ ein magres, räudiges Tier.

Ein altes Dichterherz spukt in den Regentraufen

Mit trübem Klagegestöhn als fröre ihm hier.

Der Brummbaß jammert, das verqualmte

Scheit Mitfistelt der Pendeluhr Heiserkeit,

Dieweil in einem Spiel voll Schmutzgestank,

Aus einer wassersücht‘gen Alten Nachlaßkrame,

Der hübsche Herzenbube und Pikdame

Von Liebesglück flüstern, das längst versank. ↩︎ - Berliner Winter

Erbssuppenhimmel, der zu Boden fließt –

Die Erde patscht.

Spreenebel und Schlotauswurf drücken

Der nackten, nassen Teerpappbauten Rücken.

Wie Scheuerlappen hingeklatscht

Schneeflächen, rußgefleckte, her und hin;

Des Großstadtwinters Bettelhermelin.

An fensterlosen, steilen Häusermauern,

Auf Schuppen, die umzäunt im Kehricht kauern,

Frieren erlosch‘ne Farben der Reklamen,

Die einst Glutrosen, strahlende Cyklamen,

Goldgelbe Primeln, lilasüßer Flieder,

Einklangen in der Sonne Sommerlieder

Und die mich jetzt durch grelles Lärmen stören,

Mißtönend zu den grauen Dämmerchören,

Drin, hinter blätterlosem Baumgerippe

Flußbögen blinken und des Todes Hippe.

↩︎ - Der Text geht weiter: »Gelegentlich eines Kneipabends, den die »besseren Herren« der Kompagnie den unteren Vorgesetzten gaben, improvisierte ich folgenden Hymnus auf unser glorreiches 48. Regiment.

Kameraden, die Kompagnie ist mies,

Indessen doch wen wundert dies,

Leute, die heil und gerade geraten,

Steckt man nicht hier unter die Soldaten,

Sagt nicht der Name der Gegend genug,

Warthebruch, Oderbruch,

Bruch, Bruch, Bruch.

Kameraden, morgen ist Fahneneid,

Soldaten, haltet Euch bereit.

Wer den unfreiwilligen Schwur wird brechen,

Dem wird der Richter das Urteil sprechen.

Der bricht über ihn den Stab, Genug!

Bruch, Bruch, Bruch.

Kameraden, der Staat will Euer Bestes,

Blut, flüssies, oder Bargeld, festes,

Gott sei Dank sind wir junge Achtundvierziger,

Die Alten waren kürzer und würziger,

Drum trinkt und zerschlagt, was man einst nicht zerschlug,

Zu Bruch, Bruch, Bruch.

Daß gegen diesen seltsamen Trinkspruch niemand etwas einzuwenden fand, zeigt am besten, wie es im Herzen der Unterstandesgenossen schon damals aussah.« ↩︎ - Der Weg des Juden (Der blutige Ernst, 1919/2)

»Wenn nicht Richter und Psychiater, der antisemitischen Hetzmeute krankhafte bzw. verbrecherische Motive enthüllend, gelegentlich die ärgsten Kläffer einfingen, manchem wohlmeinenden Bürger würde (bei der latenten Animosität des Deutschen gegen alles Fremde) niemals bewußt werden, wie gänzlich unerhört schon allein die Methode der auf die Juden gerichteten Angriffe beschaffen ist. Der Versuch, sie gegen irgend ein anderes Volk angewandt sich vorzustellen, würde ihre geist- und gewissenlose Absurdität zyklopenhaft monumentalisieren. Wollten welfische Blätter etwa einzig und ausnahmslos von Preußen (und Preußengenossen) begangene Verbrechen registrieren, jeden preußischen Rinaldo, Hiesel oder Sternickel als typischen Vertreter seines Volkes hinstellen, man würde das nur komisch finden. Dem Juden gegenüber konstruiert man sogar aus der beschämenden Tatsache seiner auf diesem, einem ehrlichen Gegner ungangbaren Wege bekannt gewordenen, auffallend geringen Kriminalität (jüdische Mörder und Einbrecher gibt es in deutschen Gerichtsakten kaum), gewissermaßen also durch antisemitische Abfallverwertung, den Vorwurf der Feigheit! Ein plumper Verlegenheitshieb, den es lockt mit der ironischen Antithese »Feiger Mord – kühner Betrug« zu parieren. Was sagen übrigens die eingeschworenen Antisemiten zu dem patriotischen Feuer und der militärischen Tatkraft des verspotteten kleinen Rappaport-d‘Annunzio, zu der begeisterten Hingabe christlicher Soldaten an ihren jüdischen Führer (eine stets bestrittene Möglichkeit) und zu der kniefälligen Huldigung der nach so vielen Kriegsjahren freiwillig herbeiströmenden Bersaglieri? Ein anderes Bild als das erzwungene, zähneknirschende Strammstehen vor dem verhaßten Junker-Offizier. Jedes Land hat die Juden, die es verdient.

Unermüdlich hat man das tausendjährige, rein religiös-philosophische Schrifttum der Juden nach christenfeindlich oder sonst inhuman klingenden Worten durchspitzelt. Verlorene (Nächsten-)Liebesmüh! Aus der fast unübersehbaren Literatur eines schreibseligen Volkes fischte man kaum ein paar armselige Sätze, ohne kanonischen Wert und nicht einmal eindeutigen Sinnes, die schon rein quantitativ antisemitischer Verwertung spotten.

Diese so seltenen Verirrungen, Zeugnisse der raren Augenblicke einer durch immer erneute, jahrhundertelange Folterqualen gestörten Kontemplation, konfrontiere man doch einmal mit der Unsumme von Vernichtung wünschenden, Verachtung fordernden, Haß predigenden, ja in majorem patriae gloriam Lug und Trug empfehlenden Worten und Werken der deutschen Literatur! Hätte irgend ein prominenter Jude je etwas verlauten lassen im Tone von »Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht«, alle Juden wären zumindest für Menschenfresser und Amokläufer erklärt worden. Tatsächlich erklingt aus den Worten seiner Denker und Dichter das Echo seiner Sittlichkeit so rein, als man es vom Volke des Gesetzes erwarten darf. – Aber wie, ist nicht Schmock, der gesinnungslose Schnorralist, eine zu 75 Proz. jüdische Erscheinung? Leider ja, es ist so; schämige Schönfärberei und Mohrenwäsche betreiben wir nicht. Aber trotzdem wir diesen Fehler vieler Juden zugeben, daß es ein jüdischer Fehler sei, werden wir immer bestreiten und leicht widerlegen. Er ist (wie fast alles scheinbar mit Recht dem Juden Vorgehaltene) rein individuell. Nicht dem Wesen des Judentums, vielmehr seiner besonderen Situation entspringt er, und die Herren der Situation sind, gibt es solche überhaupt, die Schuldigen. Wie kommt also der Jude in die Journaille? Der jüdische Gymnasiast, seinem südlicheren Blute gemäß, gerät 2 bis 3 Jahre vor den germanischen Mitschülern in die körperlichen Wirren und die geistige Problematik der Pubertät. Unfähig, den wahren Grund seiner höheren Interessen und Fähigkeiten zu erkennen (in der kurzen Blütezeit der Geschlechtsreife dichtet und philosophiert ja der stumpfboldigste Banause), überschätzt er fast notwendig seine persönliche Begabung, vernachlässigt und verläßt er endlich die Schule, um freier Schriftsteller zu werden. Mit unvollkommener Schulbildung und zu spät erkannter, ungenügender Begabung auf den Ertrag seiner Feder angewiesen, wird »das talentierte Jüngelche« der schleichenden Versuchung dauernd mehr nachgeben und ihr endlich erliegen. Ein Lump, gewiß, aber ein Opfer der Verhältnisse, nicht eines Rassenfehlers.

Wie verhält es sich denn überhaupt mit der vielberufenen Zaubermacht des Geldes über den Juden? Stets derselbe traurige Situationswitz! Wann und wo immer bei dauernd gesicherten Verhältnissen Juden innerhalb ihres eigenen Kulturkreises leben konnten, im alten Palästina sowohl als heute im Osten, hat niemals das Geld irgend eine ausschlaggebende Rolle gespielt. Ansehen und Würde der Person bestimmten allein Frömmigkeit, Wohltätigkeit und Gelahrtheit (um es jüdisch zu sagen: Gesetzeskunde und Gesetzestreue). Die Träger der glänzendsten Namen lebten von Freitischen, die freudige Verehrung der Gemeindemitglieder ihnen deckte, oder von ohne falschen Stolz neben ihren Studien betriebenem Handwerk. Man denke nur an die Armut des sich durch Brillenschleifen ernährenden, schwindsüchtigen Spinoza und vergleiche den bei solchem Elend königlich stolzen Unabhängigkeitssinn eines das Forschen nach Wahrheit über alles stellenden echten Philosophen in seinem Schreiben an den Kurfürsten von der Pfalz mit der bis in das Wesentliche seiner Werke fühlbaren, fast kläglichen Haltung selbst eines Mannes wie Kant gelegentlich der Bedrohung seines Königsberger Lehrstuhles. Der jüdische Denker, auf Grund einer rein theoretischen Hypothese von der Möglichkeit eines Konfliktes zwischen der Konsequenz seiner Ideen und dem Interesse eines staatlichen Institutes, aber außerstande, seine Gedanken unsachlicher Motive wegen zu modifizieren, verzichtet auf die ihm zugedachte, zu seiner Zeit einem Juden gegenüber unerhörte Ehrung durch eine Heidelberger Professur.

Wert der Person und Höhe des Vermögens haben also in rein jüdischer Schätzung sehr wenig miteinander zu schaffen, wie sich auch mit überzeugender Klarheit dem Doppelsinn des Jargonwortes »bekowed« entnehmen läßt, das neben der eigentlichen Bedeutung »vornehm«, »würdig« die von »unvermögend«, »arm« angenommen hat.

Wie aber ist es dann möglich, daß der Jude so auffällig als geldgieriger, rücksichtslos auf den Erwerb bedachter Händler in die Erscheinung tritt? Bedarf es wirklich der den historischen Verdiensten Israels um Moral und Religion so widersprechenden Insinuation einer allgemeinen, niedrig-materiellen Rassengesinnung? Folgendes gibt die Situation. Der Jude, obwohl durch Pogrome, Sondergesetze oder Gouverneursschikanen zur Auswanderung getrieben, erlebt in dem ihn empfangenden Hohn, Spott und Haß der westlichen Zivilisation etwas umwandelnd Neues. Bei aller äußeren Gefährdung hatte die kulturell unendlich tiefer stehende, bauerlich-russische Umwelt niemals seine Selbstachtung bedroht; einzig der beschränkte Europäerdünkel, unfähig fremde Werte und Würde unter ungewohntem Äußeren zu erkennen (man mache sich einmal die ungeheuerliche Dummdreistigkeit eines mittleren Bürgers klar, dem einer hoher Mandarin, ein sanskritgelehrter Hindu, ein Menelik von Abessinien, ältester Erbe christlicher Kultur, nur als komische Figuren vorstellbar sind), zwingt den überlieferungstreuen Kaftanträger, äußere und innere Traditionen vorläufig aufgebend, alle Kräfte auf den Erwerb jenes Reichtums zu konzentrieren, der allein ihm die Achtung seiner neuen Umgebung sichert. – Eine Anpassungserscheinung also, die das Wesen des Judentums nicht trifft, ein Wesen, das eher bezeichnet wird durch die bekannte Art des Juden, das Erworbene anzuwenden. Kaum hat er im Westen festen Fuß gefaßt, so sind Wohltätigkeit, Bildung und (neu dazukommend) Kunst die einzigen, aller Opfer würdigen Ziele. Diese drei bis vier Generationen dauernde, durch jede Stichprobe nachweisbare Entwicklung (1. Händler, 2. Akademiker, 3. Dichter-Künstler-Philosoph oder altruistischer Politiker) bringt den Juden auf einem trotz aller Anfeindungen geraden Wege wieder zu sich selbst zurück.